中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第11回

永遠に命をつなぐ生殖細胞の不思議を探る

第2章 ラボで解剖を体験

ショウジョウバエのオスとメスを分ける

- 甲斐

- 二酸化炭素で麻酔をかけたので、ハエはもう寝ています。今日は寝ている状態のメスを解剖します。メスとオスが混ざっているので、オスを探して分けることから始めましょう。このブラシでシャッ、シャッと分けてください。メスのほうが大きく、オスは少し小さくて黒っぽい。顕微鏡をのぞいて、やってみてください。顕微鏡は、目の幅とズーム、焦点の3つを調整できます。

- 竹村

- えーと。

- 甲斐

- これはオスかもというのを下によけてください。

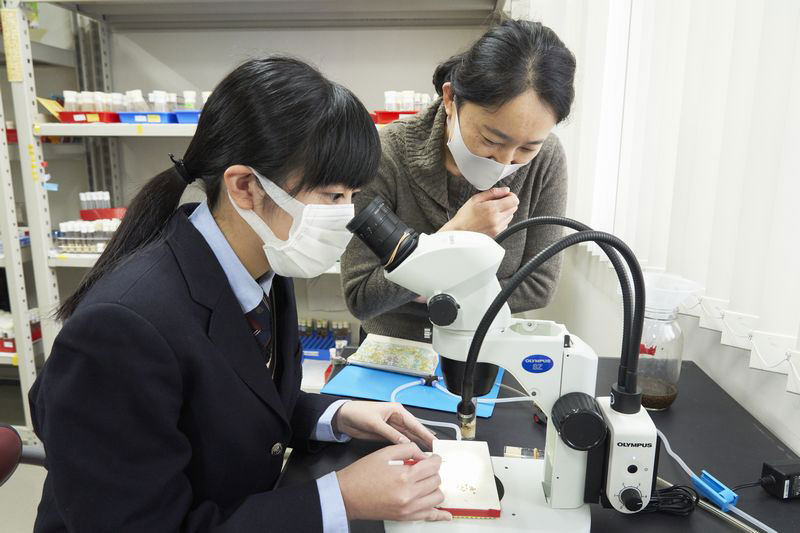

実体顕微鏡をのぞきながら、オスとメスをブラシで分ける

- 竹村

- メスかもしれないのが1匹あって、おなかが黒いかどうか微妙です。

- 甲斐

- そうね、それはメスかな。

- 竹村

- これがメスで、この2匹がオス。

- 甲斐

- 正解! これはいまは関係ないのですが、羽が真っすぐなのと曲がっているのがあることに気がつきましたか?

- 竹村

- あ、くるんとなっているのと真っすぐのもの?

- 甲斐

- そうそう。それが、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳとあった常染色体のうちの第Ⅱ染色体の印です。

メスの卵巣から卵を取り出す

- 甲斐

- では、解剖にいきます。1匹、お手本を見せましょうか?

- 竹村

- お願いします。

- 甲斐

- 背中側からガシッと持ちました。で、解剖皿の上のバッファー(緩衝液)にドボンと漬けます。背中側からペリッと模様を剥がす感じで。ほら、卵がバラけました。卵巣がつながっているか、バラバラになっているか見てください。

- 竹村

- 先ほど言っていたシマシマのところを剥がすような感じで?

- 甲斐

- そうそう。これをペリッとむく感じで。本当は2つつながったのがコロンと出てくるのですが、私がいま失敗して2つにちぎれてしまったけれど、わかります? せっかくなので、ぜひ1匹やってください。私はいつも頭を左にするのですが、ガシッとつかんで、シマシマをペリッと。遠慮なく、さばいていいですよ。

- 竹村

- あっ、頭が取れてしまいました。

- 甲斐

- 見えればいいので、つぶれても大丈夫。

- 竹村

- あ、何か出ました。

- 甲斐

- できた? 腸とかいっぱいズルズル出てくるけど、それはいらない。大丈夫です。私が解剖したものがあるので、思う存分にやってください。

- 竹村

- これですか?

- 甲斐

- そうですね。おなかの殻がくっついているから、それを外していただければ。

- 竹村

- 殻が取れないです。

- 甲斐

- いいですよ。じゃあ、私が解剖したのをピペットで吸って、スライドガラスに載せましょう。

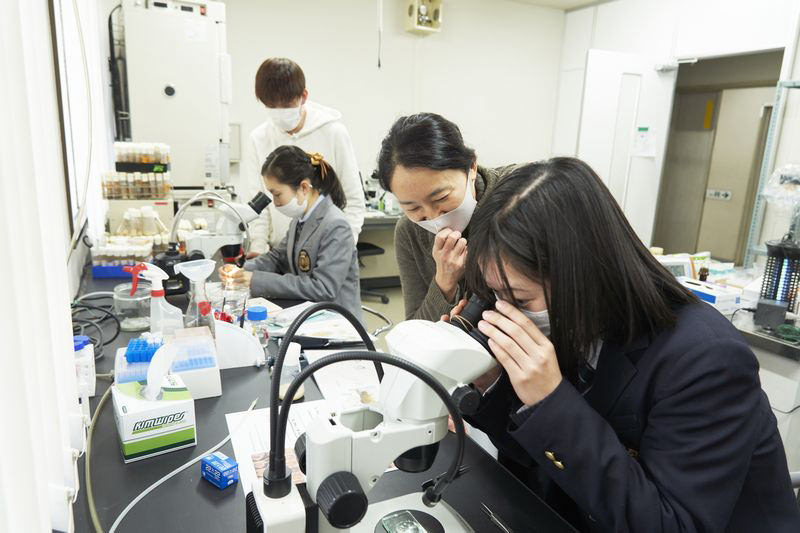

解剖体験は2グループに分れ、甲斐先生と院生の松井さんの指導で全員が体験

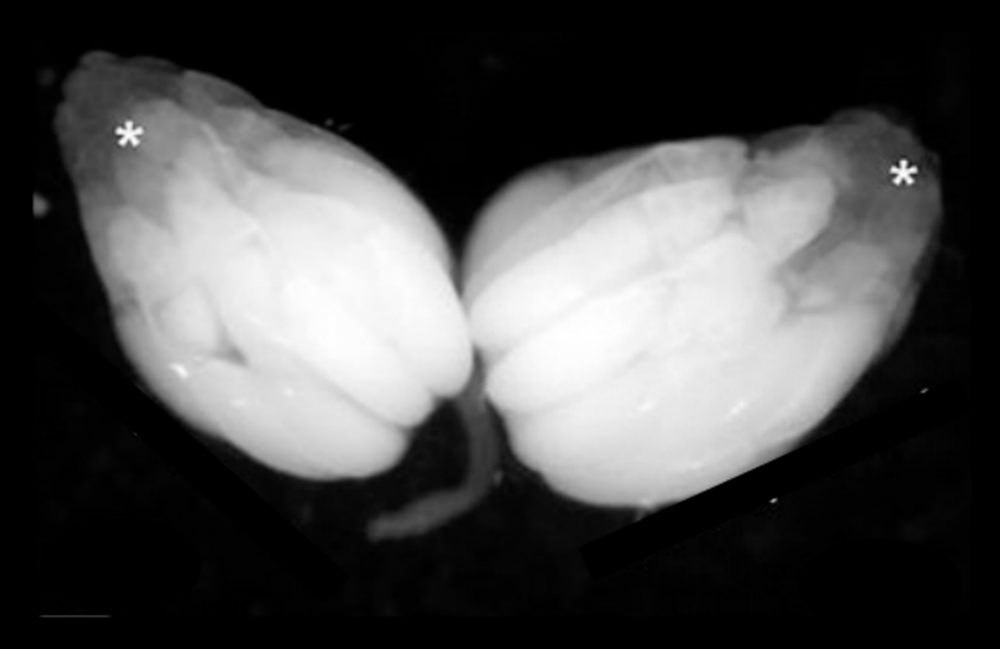

実体顕微鏡下で取り出した卵巣

取り出した卵を蛍光顕微鏡で観察

- 甲斐

- では別室に移り、取り出した卵を一人ずつ蛍光顕微鏡で見ていきましょう。

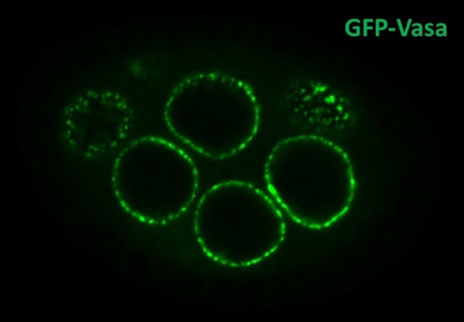

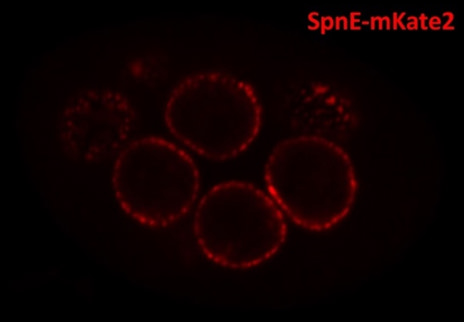

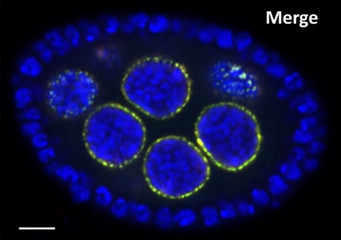

これは、すごく成熟した卵で、卵黄に当たる部分のタンパク質がUV(Ultra Violet rays:紫外線)に当たって白っぽく見えています。これを自家蛍光といい、タンパク質そのものが持っている特性です。これだと倍率が低いので、レンズを20倍にします。そうすると見たいものが見えてきます。緑の蛍光が見えているのがVasa-GFPで、赤の蛍光を発しているのはSpindleE-RFP。緑からいきましょうか。きれいでしょ?

Vasa-GFP

SpindleE-RFP

- 足立

- はい。

- 甲斐

- いまGFPが見えていますが、これを動かすと、別のチャンネルでRFP*が見えます。2つは同じように見えるのですが、違うタンパク質です。

*RFP:Red Fluorescent Protein 赤色蛍光タンパク質

青い光を当てて卵を観察中の足立さん

- 甲斐

- では、田口さんのサンプルも見てみましょう。やたらと光っているのが卵です。

- 田口

- ああ、ここですね。

- 甲斐

- 足立さんにも言ったのですが、タンパク質にはUVを当てると光るという特性があるので、卵黄をたくさん持っている成熟した卵がピカピカ光って見えます。

最初、自然界で見つかった蛍光タンパク質は蛍光強度が弱く見えにくかったから、いろいろな変異をタンパク質に入れて強いものをつくるなど、少しずつ改良していきました。原理的には、波長が違えば10種類でも20種類でも色分けできます。要は波長をどうやって拾うかで、波長が近いと人間の目では同じ色に見えてしまうけれども、性能のいい顕微鏡だと波長が近くても別の色として認識できるので、一度に10種類見ることも可能になるわけです。

DNA(青)を染めたサンプル。スケールバーは5㎛

- 甲斐

- 蛍光タンパク質の発見がすごいのは、さばいた検体をすぐに見られることです。昔は組織を固定して染色する方法を使っていたのですが、やはり細胞を殺すわけだから、固定した後に見えているタンパク質の位置などが生きていたときと同じなのか、誰にもわからない。それでは困るわけですね。

- 足立

田口 - なるほど。

- 甲斐

- もう一つ、蛍光タンパク質の発見によって、細胞分裂がどのように起こっているか、そのタンパク質の挙動を生きたままライブイメージングで見ることもできるようになりました。「GFPって何?」と思うかもしれないけれど、それがいろいろなところに応用され、これまでになかった知見を与えてくれる。まさにノーベル賞に値する発見です。サイエンスは人間の社会を豊かにしてくれるので、ぜひ科学を志してください。

- 足立

田口 - ありがとうございました。

自分で取り出したショウジョウバエの卵を蛍光顕微鏡で観察する松尾さん

ショウジョウバエの飼育

- 甲斐

- 私たちは、研究用のショウジョウバエをいつも2セットで維持しています。なぜかというと、これはショウジョウバエの最大、あるいは唯一の弱点なのですが、凍らせることができないからです。一度、変異体を取ったり、遺伝子改変のショウジョウバエをつくると、それを維持するために、ずっと飼い続けなければなりません。

成虫が出てくると、少し汚くなってくるから、ハエフードが入った新しいバイアル(VIAL:飼育用の瓶)に20匹程度の成虫を移します。そうすると、この中で交雑して卵を生みます。卵が孵化して幼虫になり、脱皮して、最終的にはこの黒いサナギになります。サナギになって2日ぐらいかな、だんだん黒くなり、最終的にはここから成虫が出てきます。よく見ると、黒いのと空になっているのがあるのですが、わかります?

- 松尾

- このムニムニ動いているのが幼虫ですか。

- 甲斐

- そうそう。

- 田口

- この下の原料は何ですか?

- 甲斐

- いい質問ですね。えーっと、何でしたっけ、原料は?

- 女性教員

- 米ぬかとイースト、コーンフラワーとグルコース。

- 甲斐

- そう、グルコースで糖分たっぷり!

- 女性教員

- あと、防腐剤も少し入っています。

- 甲斐

- では、教室に戻りましょう。

飼育中のショウジョウバエを観察