中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第19回

思わず引っかきたくなる「かゆみ」

その基本的なメカニズムを学ぶ

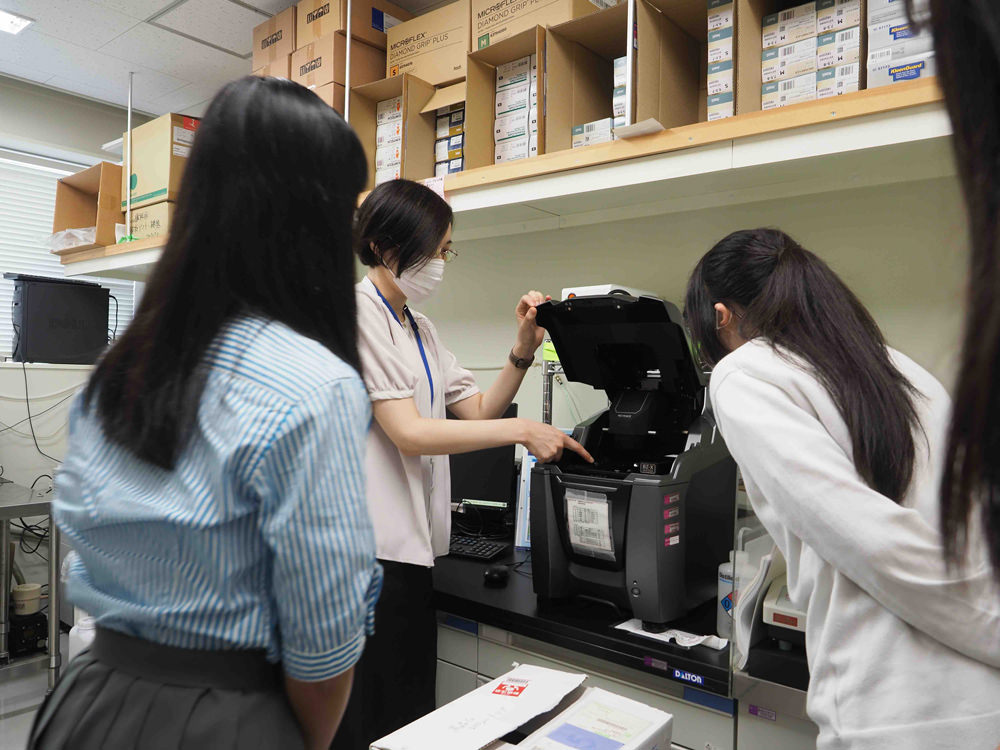

第3章 研究室見学

実験を終えた後、鎌田先生の案内でどのような研究環境で、どんな機器を使って実験しているのか、その一部を見せていただきました。

説明を受けながら見せていただいたのは、次のような実験室や機器類です。

- ・分解されやすいRNAを抽出・処理するための特別室

- ・細胞培養の実験室

- ・フローサイトメーター:緩衝液に細胞を流し、その数や大きさ、特性などを測定・解析

- ・プレートリーダー:マイクロプレート中の溶液の光学的性質(色の濃さ、蛍光の強さ)を測定。

タンパク質の定量や細胞の増殖率の測定に利用 - ・CO2インキュベーター:温度・湿度・CO2濃度を一定にした環境で細胞を培養

- ・リアルタイムPCR:PCRの増幅量をリアルタイムでモニターし解析。迅速性と定量性に優れる

- ・オールインワン蛍光顕微鏡:培養細胞や組織切片、蛍光を発する材料を観察

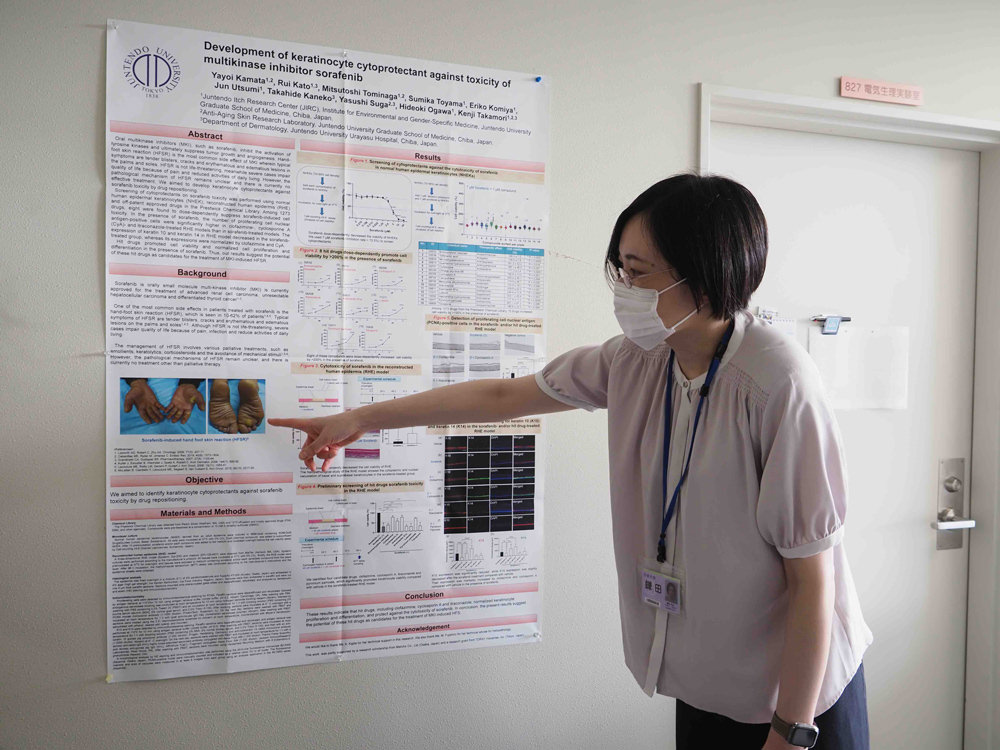

また、先生の研究内容を記したポスターについても説明していただきました。

- 肌附

- その手や足の写真は何ですか?

- 鎌田

- ソラフェニブという抗がん剤を投与されると、手のひらや足裏、爪の周りに赤み、はれが起こる「手足症候群」という副作用が出るのですが、なぜそうなるのかわかっていません。その原因と治療薬を見つけようという研究も並行して行っています。

- 編集

- 病院内に研究室があることは、他にはないメリットがあるのでしょうか?

- 鎌田

- ありますね。医師と連携できるので、共同研究をしていると皮膚の検体なども入手しやすくなります。これが理学部や農学部だと、なかなかそういうわけにはいきません。

- 編集

- 昔アトピーでしたが、特に治療しなかったのに年を取ったら治ってしまいました。

- 鎌田

- アトピーは若い患者さんが多いと思います。

- 編集

- 圧倒的に若い人が多い?

- 鎌田

- 多いですね。検体を集めても20代、30代の若い人が多い。お年寄りにアトピーはあまりいないかもしれません。

- 肌附

- ポスターはすべて英語で書かれていますが、先生は英語が得意ですか。

- 鎌田

- 書くのは結構できるのですが、話すほうはいまだにあまり得意ではありません。なので、皆さんはぜひ英語をしっかり勉強してください。ただ受験英語と違い、話すのは別のスキルが必要な気がします。論文を書いた後、学会に行って英語でプレゼンテーションしたり、質疑応答するとき、英語が聞き取れないとか、聞き取れても話せないと結構しんどいです。

- 肌附

- 研究者になるなら、やはり英語は必須?

- 鎌田

- はい。英語はできるだけ早いうちからしっかり勉強していたほうがいいと思います。