中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第21回

植物の再生メカニズムを解明する

〜切られたところから芽や根が出るのはなぜ?

第1章 実験室で培養したシロイヌナズナを顕微鏡観察

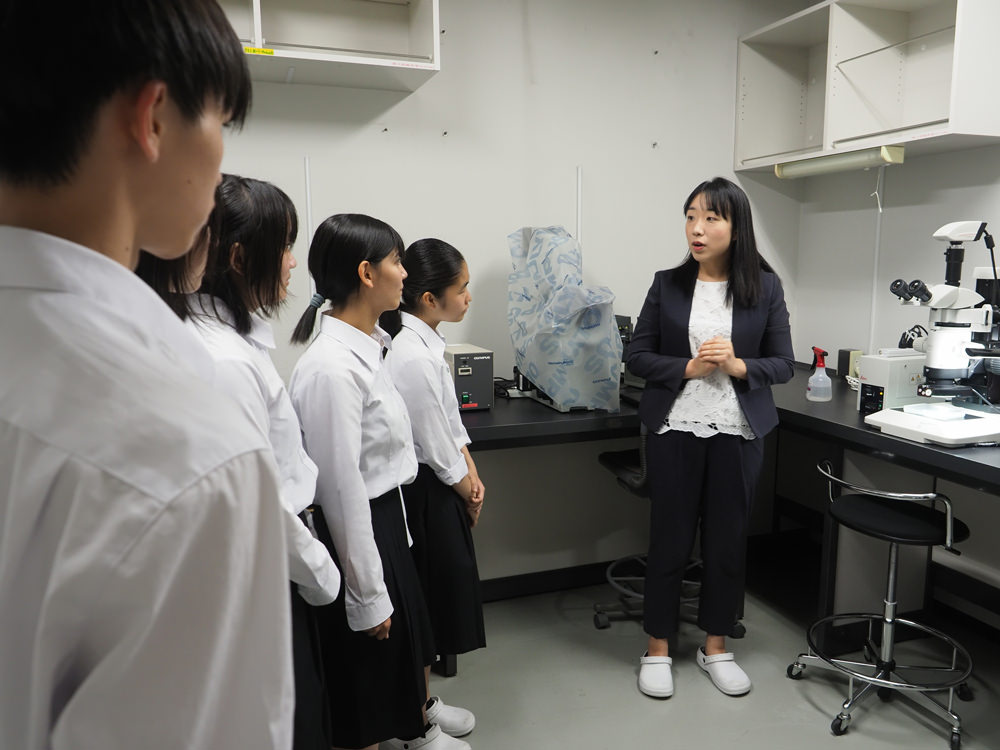

実験室に入る前に立寄ったのが分析室。ここで、池内先生から最初の説明を受けました。

- 池内

- これはクリーンベンチ、見たことがありますか。無菌的に操作するための装置で、中から外に向かって風が出ていて、ホコリやカビなどの流入を防ぎます。これがバイオトロン※で、再生の実験をするために切った植物をシャーレの中で培養しています。これを、今から顕微鏡で皆さんにお見せしようと思います。使うのはシロイヌナズナというモデル植物の胚軸で、モヤシでいうと食べるところ。その胚軸を培地の上で培養すると再生してきます。

- ※バイオトロン:温度・湿度・光などの環境条件を人工的にコントロールできる生物の飼育・培養装置。

クリーンベンチの前で培養したシロイヌナズナをのぞく

分析室を出て目的の実験室へ移動。

- 池内

- 今日は顕微鏡を使って観察してもらおうと思います。ここにある顕微鏡はだいぶ大きいと思うのですが、これを何顕微鏡というか知っていますか?

- 生徒

- 双眼顕微鏡。

- 池内

- もう少し詳しく言うと? プレパラートを載せて見る顕微鏡と、もっと大きいものを見られる顕微鏡があるけれど。

- 生徒

- 双眼実体顕微鏡?

- 池内

- そう、これは双眼実体顕微鏡です。それと、たぶん高校にはないと思うのですが、蛍光を観察できる蛍光顕微鏡があります。これが蛍光を観察するための光源で、水銀ランプ。皆さん、光を当てると蛍光を発するタンパク質・GFP(Green Fluorescent Protein:緑色蛍光タンパク質)って聞いたことありますか? もともとオワンクラゲから見つかった蛍光タンパク質で、それを遺伝子組み換えで植物に働かせると、蛍光が光って見えます。

後で詳しくお話ししますが、左が正常な植物で、真ん中が私たちが見つけた突然変異体(以下、変異体)。遺伝子が1つ働かなくなったもので、正常な植物と比べ、すごく再生しやすくなっています。これは、この白く細い棒のようなものを植えて10日ぐらい培養したものですが、肉眼でも見えるでしょう?

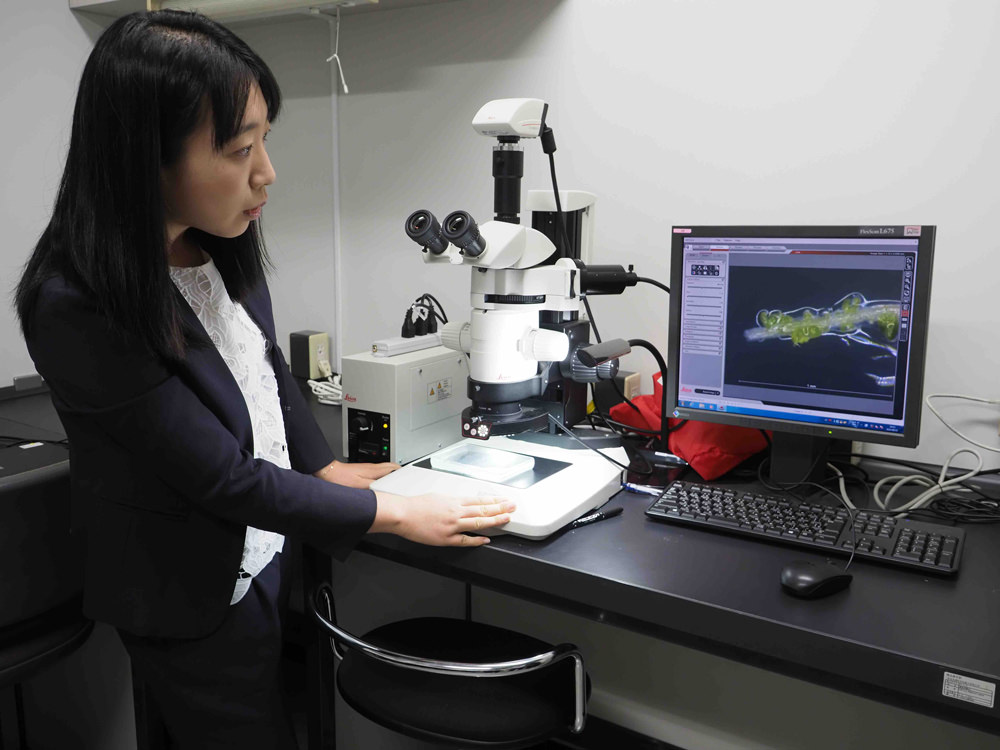

使うのは双眼実体顕微鏡

- 生徒

- 何かうっすらと。

- 池内

- 透明なものの上に何か出ていますね。顕微鏡で見たら、もっとはっきり見えます。この透明なものが培地で、その中に植物が育つための栄養が入っています。植物の栄養ってどういうもの?

- 生徒

- 肥料。

- 池内

- 肥料? 植物を育てるための栄養といえば?

- 生徒

- 光。

- 池内

- 光もあるよね。先ほどの培養装置の中で光を当てて育てていますが、培地に入れている栄養は? 家庭菜園用の肥料にも入っていますよ。

- 生徒

- 牛のふんとか(笑)。

- 池内

- さすがにふんを直接入れるわけにはいかない。成分でいうと窒素、リン酸、カリウム。普通なら土壌中の栄養を吸収するけれど、これは無菌状態で育てるので、植物が育つのに必要な栄養である窒素やリン酸、カリウムなどを溶かして固めた培地を使います。あと、糖も入っています。普通、植物は光合成して自分で糖を作るけれど、シャーレ内ではあまり光合成ができないので、糖も入っています。

それから、植物ホルモン。後でお話ししますが、オーキシンやサイトカイニンという植物ホルモンが培地の中に入っていて、その働きでこういう再生が起こります。肉眼でも少し見えるぐらいの大きさですが、顕微鏡で見るとこうなります。

これが先ほど再生が早いと言っていた変異体で、もともとは白いただの棒のようなものだったのが、培養するとこんなに葉が生えてくる。ぜひ、のぞいてみてください。一番右が蛍光で光るもの。それは後で見せるので、まず左の2つを見比べてください。

変異体の説明を受ける

変異体をモニターに映す

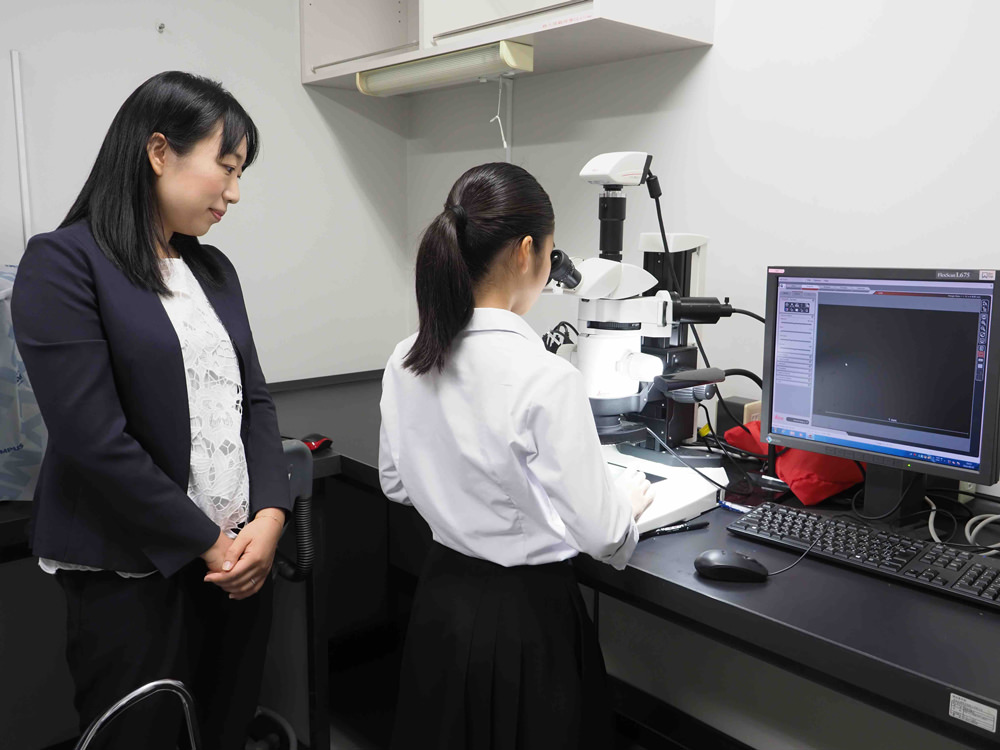

生徒たち、顕微鏡を順次のぞき始める。

- 池内

- 先ほど少し毛が生えているのが見えたでしょ。それが葉で、葉ができる元になっているところが茎頂(けいちょう)分裂組織。そこにすべての器官の源になる幹細胞(ステムセル)があります。それは非常に小さく、普通は茎の先端に1つだけあるのでなかなか見えないのですが、再生の時はすごく見やすい。真ん中にあるドーム状の丸いのが茎頂分裂組織で、その端に葉が2つあるのが見えています。分かりましたか? 少し黒っぽいのが葉で、その真ん中にある薄黄緑色の丸いのが茎頂です。

顕微鏡をのぞき、細胞の塊「カルス」を観察

※カルスの詳細は第2章を参照

顕微鏡で見たシロイヌナズナ変異体

- 生徒

- 骨みたい。

- 池内

- 骨みたい? 周りの白いところかな。白くて細い棒のようなのを植えるから、研究室の学生も最初は「こんなものを植えて本当に生えてくるの?」と言いますが、ちゃんと生えてきます。

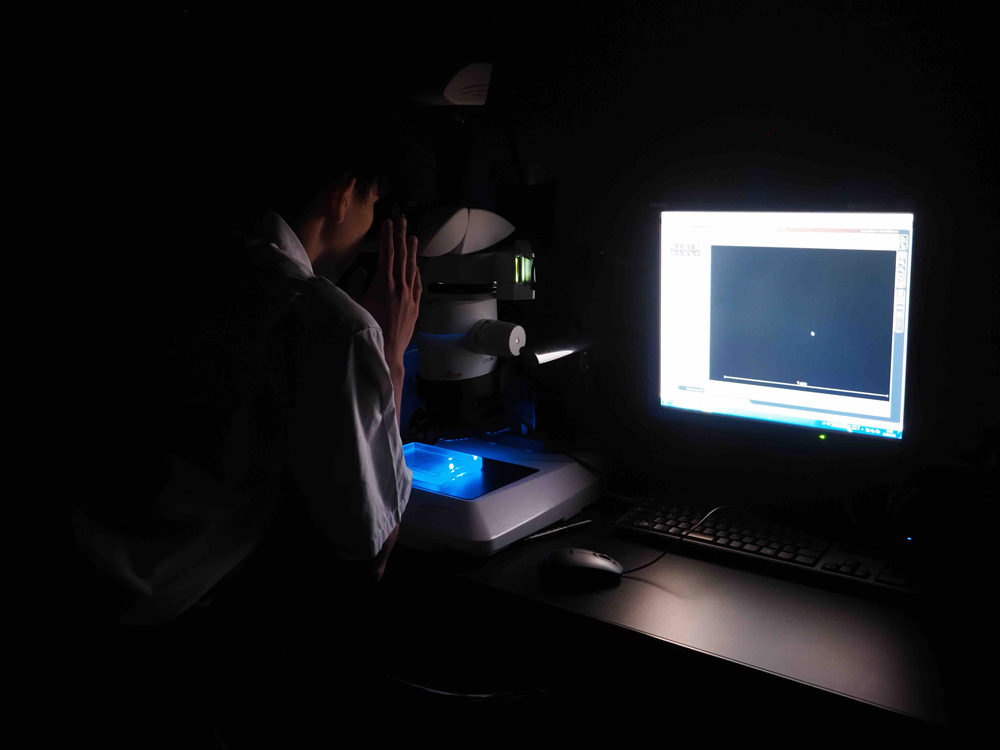

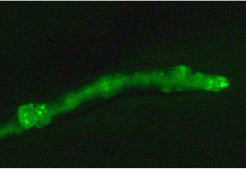

蛍光観察するので、部屋の電気を消します。緑の蛍光を見るために、青の励起光(れいきこう)を当てます。蛍光タンパクは自分で光っているのではなく、何か光が来た時に蛍光を発する。発光なら自分で光るのですが、蛍光の場合は、励起光という刺激のようなものが来て初めて蛍光が出ます。GFPだから蛍光は緑なのですが、それを出すために青の光を当てます。のぞいて何色が見えるか教えてほしいのだけれど。

蛍光観察の説明を受ける

青い光を当てて蛍光顕微鏡をのぞく

- 生徒

- 緑っぽいけど……。

- 池内

- あと、何色が見える?

- 生徒

- オレンジ?

- 池内

- そうだよね。植物に発現させているのは緑のタンパク質なのですが、緑だけではなくて……。

- 生徒

- オレンジです。

- 池内

- 実は赤は自家蛍光※。そもそも植物はどうして緑に見えるの?

- 生徒

- 葉緑体?

- 池内

- そうですよね。葉緑体にクロロフィルという色素がある。顕微鏡をのぞいて、緑だけでなく赤も見えると気づいたと思うけれど、今、クロロフィルに青い光を当てているから、クロロフィルが赤の自家蛍光を出しています。本当は緑色の蛍光タンパクを観察したいのに、植物が緑色だから、自家蛍光で赤のシグナルがかなり強く出ています。

今、緑で見てもらったのがWOX13で、私たちが見つけた遺伝子が働いている場所が緑に光るように作った植物です。つまり、自分が調べたい遺伝子がどこで働いているのかを見るために光る植物を作り、調べているということです。

では、これからセミナー室に移動して、もう少し詳しい話をしましょう。

- ※自家蛍光:ミトコンドリア、リソソームなどの生物学的構造物が光を吸収した際に起こる光の自然放出。

蛍光観察で見たシロイヌナズナ変異体