中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第21回

植物の再生メカニズムを解明する

〜切られたところから芽や根が出るのはなぜ?

第2章 ミニ講義

2-1 傷口で起きる植物再生の仕組み

- 池内

- 私たちは「植物の驚異的な再生能力の謎を解く」というテーマで研究を進めています。まず再生現象についてですが、あらゆる生物は再生能力を持っています。傷ついたり、何かに少し食べられてもきちんと生きていける「再生能力」は、生物には欠かせない生存戦略です。そんな生物の中でも、植物は特に卓越した再生能力を持っています。

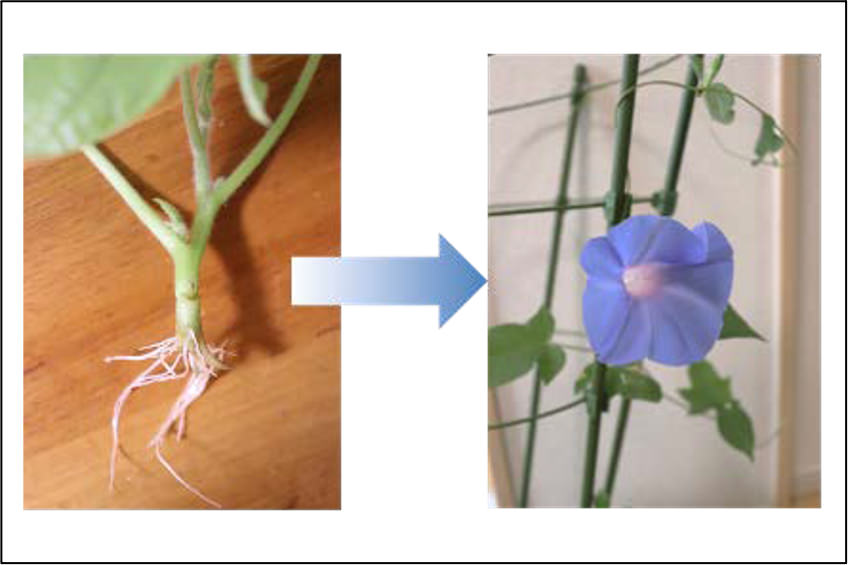

- これは、息子が小学校で育てていた朝顔です。学校で間引いて茎の途中でちぎり、持ち帰ったものです。水に浸けておいたら茎の途中から新しく根が生えてきて、土に植えたら完全な個体を再生しました。花も咲いて、その子孫が今でも育っています。これは、いわゆる挿し木です。枝を切って水に浸けておいたら新しく根が生えてきて、もともとは1枝だったところが完全な1個体になる。挿し木は、どんな植物でもできるありふれた現象ですが、改めて考えてみると植物はすごい再生能力を持つ生き物だと気づかされます。

再生した朝顔

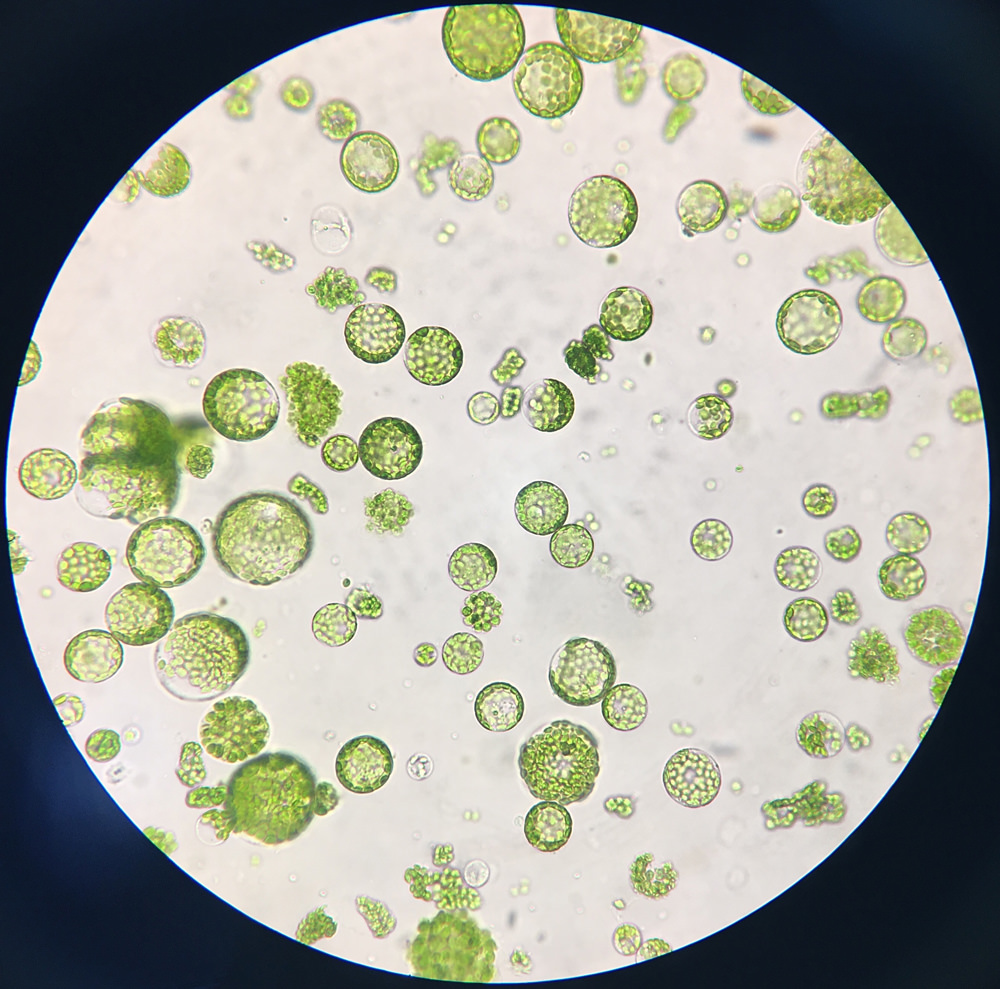

- 1枝ならそれなりに再生できそうだと思うのですが、プロトプラスト化※1された1つの細胞からでもきちんと個体を作れます。植物個体の中では、細胞と隣の細胞は細胞壁同士でくっついているのですが、プロトプラストは細胞壁を分解するような酵素を使い、生きたまま1つの細胞だけを取り出すという処理をして作ります。

このように1つの細胞を単離して培養すると、その細胞が分裂して2つになり、さらにどんどん分裂を続けて細胞塊である「カルス※2」を作り、そこからまた新しい個体を作るという能力がある。葉肉細胞のように非常に分化した(葉になるという役割が決まっている)細胞であっても、また1つの完全な個体を作れるというすごい能力を持っているのです。

- ※1 プロトプラスト(protoplast):原形質体。細胞壁を酵素処理により取り除いた細胞。

※2 カルス:器官の切断やホルモン処理などの刺激に応答して形成される細胞の塊のこと。

プロトプラスト

- もう少し詳しい話をする前に、「再生現象」について説明しておきましょう。再生と聞くと、プラナリアやイモリが思い浮かびますが、一般的に傷ついた組織や失われた器官・組織を修復して元通りに直したり、先ほどのプロトプラストのようにまったく新しく器官を生み出すことを再生現象といいます。

動物では、プラナリアやイモリのように器官を新しく再生できる種は特別ですが、植物ではそうした再生ができる種が一般的であり、全般的に再生能力が高い生物となります。

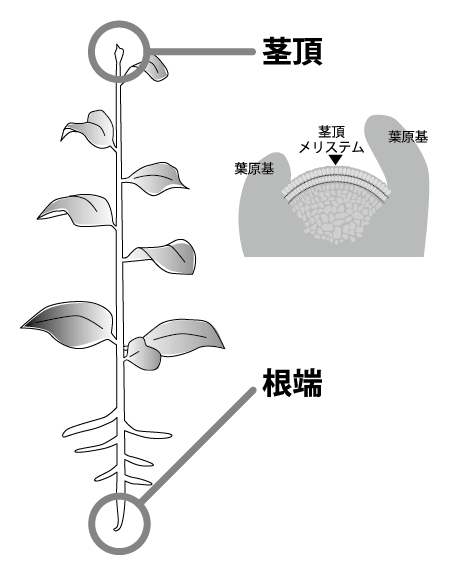

- もう1つ、紹介しておきたいのが「植物の基本構造」です。先ほど顕微鏡で見てもらった茎頂分裂組織を「茎頂メリステム」といいます。葉に囲まれたドーム状の構造がメリステムで、その中に幹細胞(ステムセル)が含まれています。それが茎と根の先端に1つずつあるのが植物の基本的な構造。これは無傷の植物の構造ですが、傷ついた時にメリステムを新しく作るのが再生現象です。

植物の基本構造

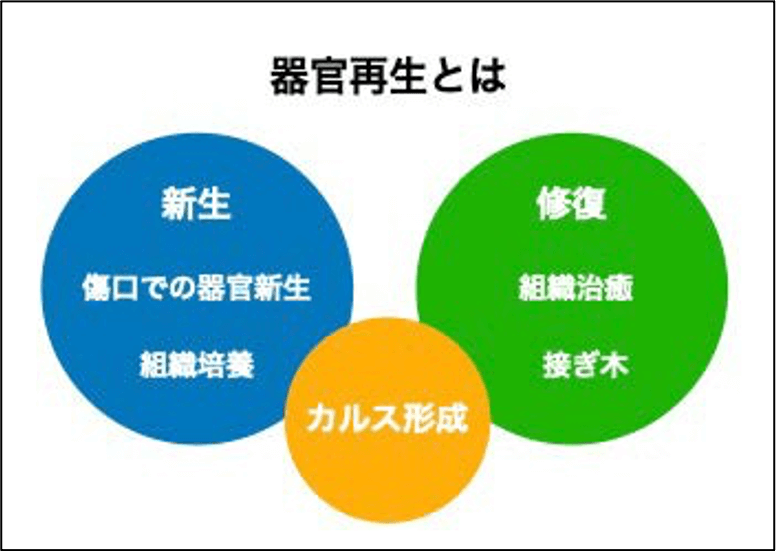

- 再生は基本的に傷口で起こる現象です。虫に食われたり、風で破れるなどで傷ついた時、傷口は病原体などが入りやすいので防御応答も活性化するし、傷ついたところを治す組織修復や、先ほどの朝顔の根のように新たに器官を生み出す器官新生が起きる。組織修復と器官新生の2つを「器官再生」と捉えていて、私たちはそれについて研究しています。

- 組織修復と器官新生について少し詳しくお話しします。まず、組織修復。植物は傷ついたところを元通りに治す、例えば水を通す維管束が切れてしまったら、それをつなぎ直すという能力を持っています。そういった能力があるせいで、うっかり隣の木と擦れた時に傷つき、そのままつながってしまうことが自然に起こります。

人類がその能力を使って編み出したのが、接ぎ木です。例えば、おいしい実がなる種と病気に強い種を組み合わせて1つの個体を作る。人類は千年以上そうした技術を使ってきたのですが、それができるのも植物が組織修復をする能力を持っているおかげです。

奈良先端大の近くで見ることができる、自然に幹がつながった街路樹

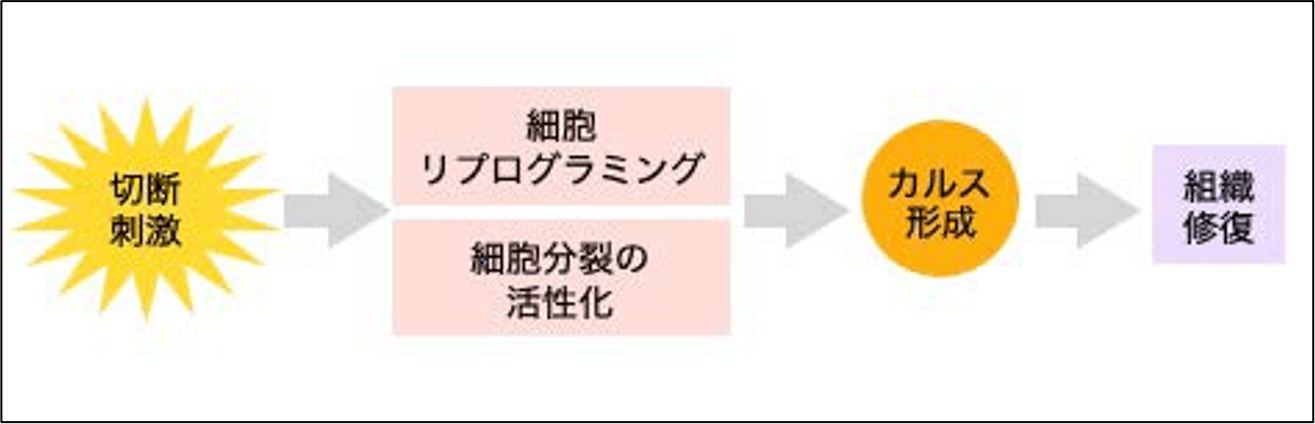

- この現象では何が起きているのか? 傷ついたり、切られたことが刺激となり、細胞のリプログラミング(脱分化※1や分化転換※2)が起き、細胞分裂が活性化し、カルスという細胞の塊を作って傷を元通りに治すということが起こります。これが組織修復です。

- ※1 脱分化:分化した細胞がその特徴を失って、分化する前のような状態の細胞に戻ること。

※2 分化転換:1つのタイプの成熟細胞を他のタイプの細胞に完全に形質転換させる現象で、一般的に損傷によって喪失した細胞を置換する手段として、動物において観察される。

傷口の組織修復の仕組み

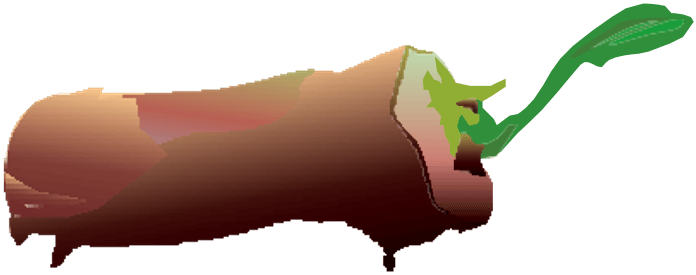

- 次に、器官新生。先ほど朝顔の例で話した通り、切った茎から根を生やすことは多くの植物がやります。これがいわゆる挿し木ですね。しかし、タンポポは根を切って水に浸けておくだけで、シュート※を新しく再生して、その部分が完全な個体として生きていくことができます。切るだけでシュートを作れる種は少数派で、普通の植物はなかなかできません。

- ※シュート:茎や葉のこと。1つの茎頂分裂組織(シュート頂分裂組織)に由来する茎と葉を一括して「シュート」と呼ぶ。

タンポポは切った根からシュートを再生できる(イメージ図)

2-2 組織培養系で個体を再生させる

- 池内

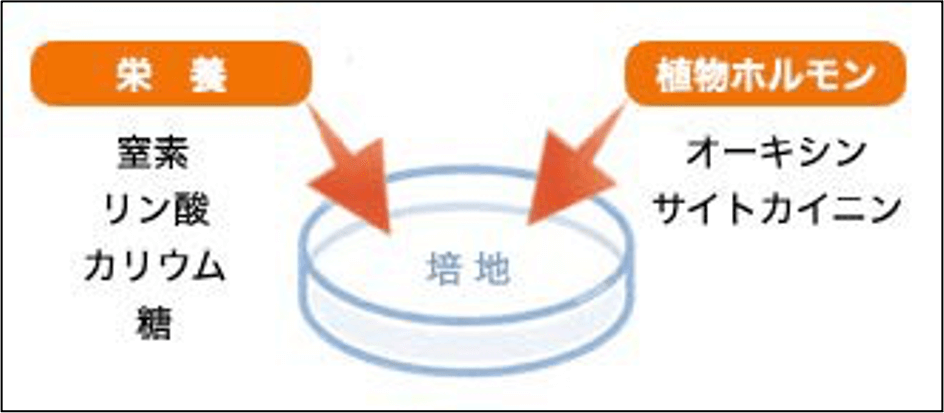

- 切るだけでは再生できないものは、どうすればいいのか? そこで登場するのが、先ほど皆さんに見てもらった組織培養系です。その歴史は古く、1950年代には確立されています。つまり、胚軸や根などの組織を少し切り、培地の上で培養する。この時、培地の中に糖や窒素、リン酸、カリウムなどの栄養だけでなく、再生能力を引き出す植物ホルモンのオーキシンとサイトカイニンを入れてやる。この植物ホルモンが非常に重要で、こうすると、多くの植物種で根や葉などいろいろな器官を再生できることが分かっています。オーキシンの濃度が高いと根になり、サイトカイニンが多いとシュートになります。

植物の再生能力を引き出す植物ホルモンを添加

- これは、研究者が実験でよく使うモデル植物・シロイヌナズナを培養している様子です。最初は白くてヒョロっとした組織片が、何日も培養していくうちにモコモコしたカルスができ、そこから葉が生えてくる。先ほど皆さんが見たのはちょうど葉が生え始めるぐらいだったのですが、それをさらに1〜2週間培養すると、大きな葉ができてきます。このように組織培養器を使い、ホルモンなどを入れてやることで再生能力をさらに高めているのが組織培養系です。

シロイヌナズナの培養の様子

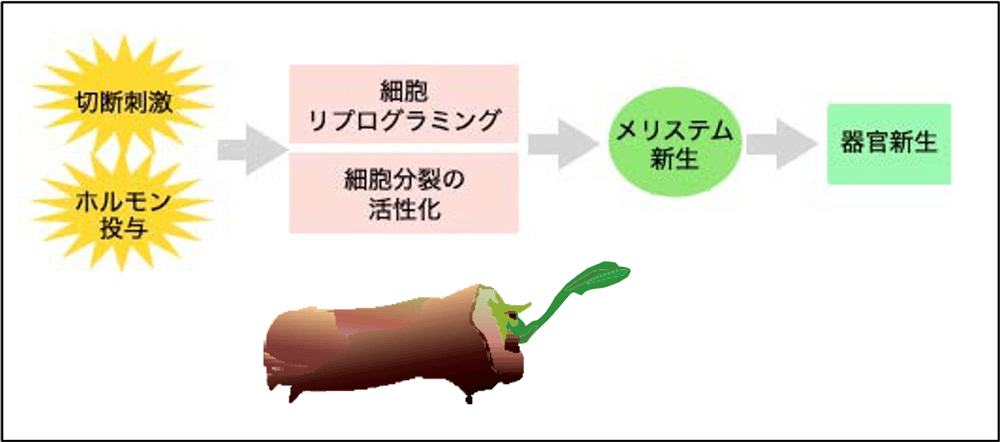

- では、ここではどういう現象が起きているのか? 切断刺激や植物ホルモンが引き金となって細胞の分化転換が起き、もともと根だった細胞がシュートになることがあります。根と葉は全然違う器官ですが、根だった細胞が分化転換して葉になることが起こる。 そして、活発に細胞分裂するメリステム。その中には幹細胞があるので、いったんメリステムができれば、葉をずっと作り続けることができます。

組織片からの器官が新生する仕組み

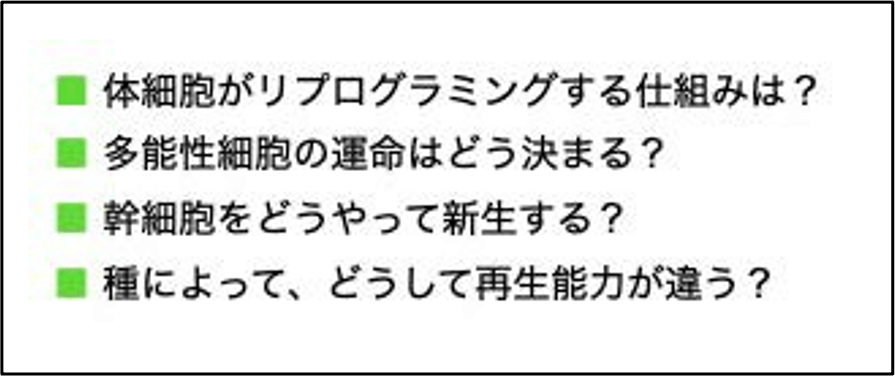

- 組織培養の歴史は古く、農業分野でそのバイオ技術が広く使われていますが、なぜ植物にこんなことができるのか、まだ全然分かっていません。なので、私たちはその解明に挑戦しています。例えば、根だった細胞が葉になるのはどうやって起こるのか。カルスには葉にも根にもなれる能力があるけれど、葉になるのはどうやって決まるのか。植物は再生しやすいと言いましたが、実は再生しづらい種もあります。しやすい・しづらいは何で決まっているのか。そういったことがまだ明らかになっていません。

研究室で掲げているテーマ

- 再生できる・できないは、人類にとってなぜ重要なのでしょう?人類が使ってきた栽培技術としては、まず接ぎ木、そして組織培養系を使うクローン増殖。あとは遺伝子組み換え技術やゲノム編集。ただ、ゲノム編集で1つの細胞ができたとしても、その細胞から個体を作れないと新しい品種はできないので、組織培養系で個体を再生させるところがポイントです。ここがうまくいかない種はたくさんあり、特にイネ科。イネやコムギ、トウモロコシは私たちの食べ物として重要なのですが、イネ科は全般的にかなり再生しづらい。その原因が分かり、組織培養ができたらゲノム編集で新しい品種を作ることもできます。今、この再生能力を高めるための技術革新が強く求められており、世界中の研究者がしのぎを削っています。

2-3 発見した遺伝子WOX13の働き

- 池内

- 先ほどお見せしたWOX13を簡単にご紹介します。WOX13は私たちが発見した遺伝子です。先ほどこの遺伝子のない変異体は再生しやすいことを見てもらったのですが、実はその前に傷を治したり、切れた器官をつなげるところで非常に大切な働きをしていることが分かりました。組織修復には切断刺激が重要なので、切られた時に発現が誘導される遺伝子を探している中で、この遺伝子に注目したわけです。

野生型という正常な遺伝子を持っている植物の場合、傷口でモコモコしたカルスを作るのですが、WOX13という遺伝子が1つなくなると、それがすごく小さくなる。葉柄※を切ってつなげる実験をしたところ、正常な遺伝子を持っている植物だとつながるけれど、WOX13がないとうまくつながらない。つまり、WOX13は切れた器官をつなげるのにすごく大事な働きをしている遺伝子ということですね。

- ※葉柄(ようへい):葉身と茎や枝をつないでいる細い柄(え)の部分。

正常な遺伝子を持つ野生型だと傷口にモコモコしたカルスが作られる

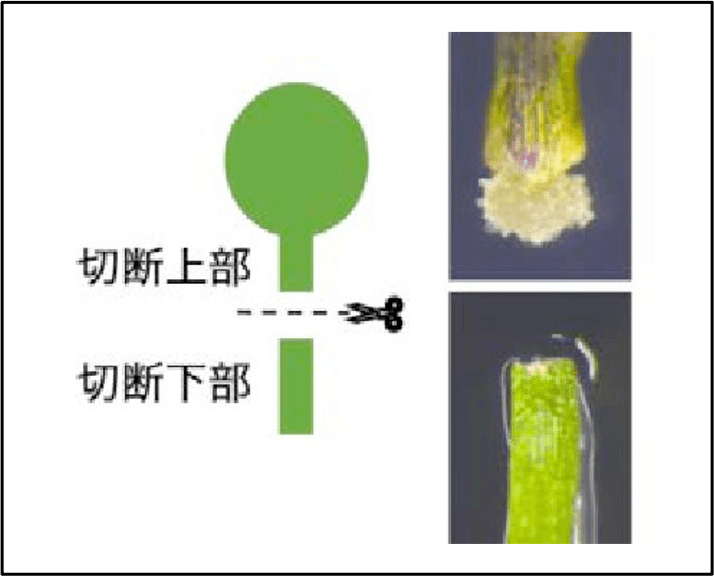

- 傷口にカルスを作るという現象について調べていた時に、新たに気づいたことがありました。茎を切ると傷口は2つできますね。その切断上部にはカルスができるけれど、切断下部には全然できていない。傷シグナルでカルスができるのであれば、両方にできてもおかしくないのに、どうして片側しかできないのだろうか。

2つの断面で見られるカルス形状の違い

- そこで考えたのが、オーキシンという植物ホルモンです。オーキシンは、普段は葉で作られ根元に向かって流れているので、切ると上の方にせき止められてたまる。切断によって、いつも流れているものの分布が変わるのではないかと。

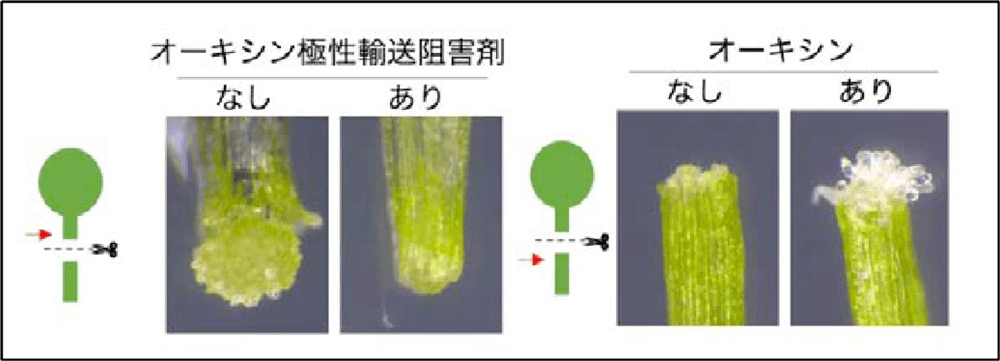

上にたまったオーキシンが働いているのかを調べるため、オーキシンの流れを止める薬剤(阻害剤)を加えてみたら、確かにカルスができなくなった。反対に、普段カルスができない切断下部の傷口にオーキシンを塗ってやると、きちんとカルスができるようになりました。この研究は反響が大きく、さまざまなメディアで取り上げられました。

切断面でのカルス形状に対するオーキシンの影響

- さらに、先ほど実験室でお見せした通り、WOX13が働かないと組織培養系で芽を作りやすくなるという、意外な発見もありました。作物でも同じようにうまくいけば、培養効率を高められるかもしれません。なので、WOX13は農業応用の上でも非常に重要だと思っています。これまでの研究成果を踏まえ、今、企業と共同研究をしていて、作物種でも同じようになるか調べているところです。また、他にもいろいろな遺伝子の働きを調べていますし、シロイヌナズナとは少し違うユニークな再生をする種についても研究しています。以上が私たちの研究の概要です。

左が野生種、右がWOX13が欠けたシロイヌナズナ。再生効率が5倍以上に