中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第22回

病と形から生物の本質に迫る

海の哺乳類と向き合う熱き研究者

第3章 自然史標本棟で感動の出合い

お話を聞いたのは4つの研究部がある総合研究棟。そこから3階の連絡通路を経て、隣にある8階建ての自然史標本棟に移動。その後、エレベーターでまずは7階へ。

3-1 迫力満点の剥製に驚く

- 田島

- ここが剥製の部屋です。標本の種類によって管理方法が違うので、剥製と呼ばれるものはここに、液体に浸かっているものはまた別の部屋に収蔵されています。陸の哺乳類や海の哺乳類、両生爬虫類などの剥製があり、基本的に脊椎動物が多い。剥製は上野でも展示されていますが、それは標本・資料全体のほんのわずかで、ほとんどがここにあります。

収蔵庫の扉を開けると一気に剥製の世界に

- 編集

- 時々、ここも見学できると聞いていますが。

- 田島

- 年1回、特別公開行事の「オープンラボ」があり、標本見学ツアーや企画イベントが行われています。剥製には皆さん驚かれますね。剥製も、野生で生きていた姿をできる限り忠実に再現して作らないといけません。

皆さんの前にいるのは体長が2mぐらいになるヒグマですが、東南アジアにはマレーグマという比較的小さなクマもいます。生物には北に行くほど体のサイズが大きくなるという法則がありますが、聞いたことはありますか。それは何という法則か知っていますか?

大きなヒグマの剥製見学からミニツアー開始

- 生徒

- ??

- 田島

- べルクマンの法則といい、ドイツの生物学者・べルクマン(Karl Georg Lucas Christian Bergmann)さんが解明しました。実は人間もそうで、北欧やカナダにいる人たちは比較的体格が大きい。生物は寒いところにいるほど体が大きくなる傾向にあり、それはクマ科も人間も同じ。実際の標本を見ながらこういった説明もできるというわけです。

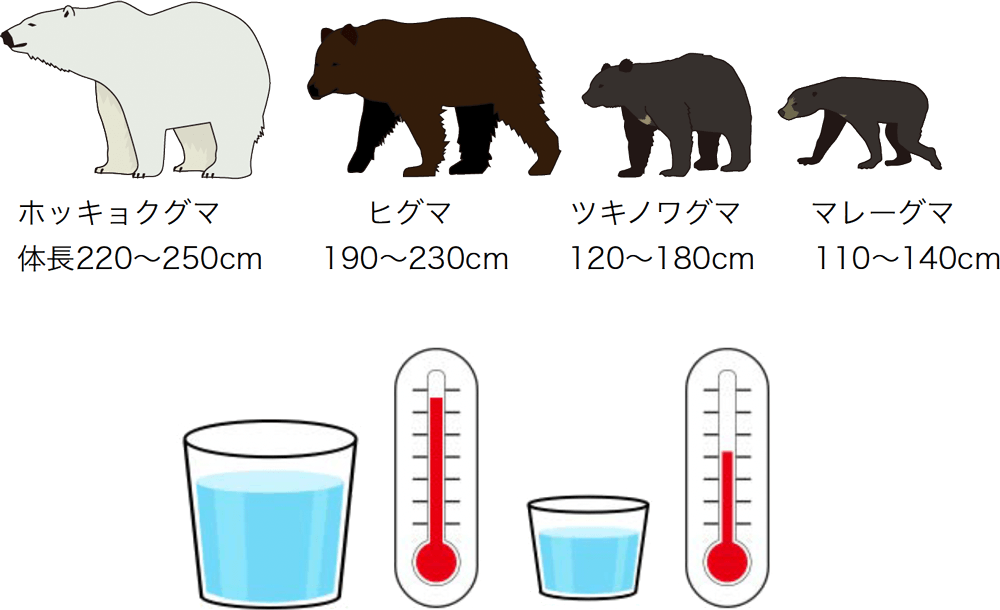

ベルクマンの法則

外気温が変化しても体温を一定に保つことができる恒温動物は、北へ行くほど、つまり寒冷地へ行くほど体が大きくなるという法則。クマを例にすると、最も寒冷地に生息するホッキョクグマが一番大きい。これは、体重に対する体表面積が小さいほど放熱しにくい。つまり、寒いところで体温を保つには、体を大きくして体重当りの体表面積を小さくするという原理です。それは、大きな容器に入れた大量のお湯と小さな容器に入れた少量のお湯を比較すると、大きな容器の方が冷めにくいのと同じ。

- 田島

- 次に紹介するのが、シカ科とウシ科の見分け方。どちらも角が生えていますが、英語ではウシ科の角はホーン(horn)、シカ科はアントラー(antler)といいます。鹿島アントラーズのマスコットキャラクターはシカですよね。

ホーンを日本語でいうと洞角(ほらづの、または、どうかく)、アントラーは袋角(ふくろづの)。この2つの角は構造が全然違います。ウシ科の洞角は、ケラチン質の鞘(さや)が骨にカポンとはまっていて、成長とともに伸び続けます。一方、シカ科の袋角は全部、皮膚です。ここの皮膚がモコモコモコとあって、角を作る。ベルベットのような袋角の中に芯ができるのですが、それは厳密にいうと骨ではない。さらにこの袋角は、秋になると毎回、抜け替わるので、根元からコロッと落ちてしまいます。そして、また新しいのをモコモコモコと作る。年を取れば取るほど枝が分かれるので、この枝分かれでだいたいの年齢が分かることもあります。

左2頭の角はアントラー、右2頭の角はホーン

生え替わることのない洞角。ケラチン質の鞘を取ると骨が見える

- 田島

- 一方、ウシ科の角は枝分かれしていない。一見して種が分からなくても、角の形でシカ科かウシ科かは見分けられます。例えば、天然記念物のカモシカ。和名を見るとシカ科と思われがちですが、角を見ればウシ科だと判断がつく。生物の本質を知ることが重要だということが、この洞角と袋角からでも分かりますね。

私が口で説明するよりも、実際に標本を見れば「なるほどね!」となることが多く、百聞は一見にしかずです。そういう意味も含め、標本はすごく大事。標本は自然の一部を切り取ったもの、すべて自然の中からいただいたもので、それを使って何をするかはこちら側に任されており、皆さんの興味や探究心にかかっているのです。

成長と脱落を繰り返して形成される枝角

ウシ科とシカ科の見分け方の極意を授かる

- 井上

- でも、どの剥製もすごいですね。

- 林

- 本当に。

- 田島

- 職人の成せる技ですね。職人の技とこだわり。剥製の中身を中子(なかご)といいますが、今は化学製品から、プラスチックや3Dプリンターから作れますが、もちろん、昔からそういったものがあったわけではありません。そうした時代にはどのように剥製を作っていたのでしょう?

- 生徒

- う〜ん。

- 田島

- 剥製には中身はなくて毛皮だけのことが多いです。中子に毛皮をかぶせて形を整えるのが剥製師の腕の見せどころ。その中子は、例えば明治時代だと藁(わら)でした。中子が藁でも動物の正確な形を保てるのはとてもすごいこと。デジカメも3Dプリンターもない時代に、実物を見ながら、藁や竹、木などを使って体や細かいところまで作っていた。そういった剥製の歴史も、これらの標本は教えてくれます。

- 林

- 室温は決めているのですか。

- 田島

- はい、収蔵庫の温度や湿度は、なるべく一定に保つようにしています。冬場は乾燥しすぎるとあっという間に亀裂が入るので、温かいお湯をここに置いて、湯気で湿らせたりすることもあります。スペースが広いので湿度が保てなかったりして、なかなか難しいですね。

- 編集

- キリンの剥製は、どうやって日本に持ってくるのですか。

- 田島

- ほとんどが動物園で死んだのを利用させてもらっています。キリンにも水の飲み方が2つあって、前肢を少し折り曲げて飲む個体と前肢を大きく広げて飲む個体がいます。両方はできなくて、親がそうしていたら子どももそうする。飲み方が代々受け継がれ、そういう家系になるのも面白いなと思っています。

じゃあ、今度は2階に降りて液浸標本を見ましょうか。

前肢を折り曲げて水を飲む個体(左)と、 前肢を大きく広げて水を飲む個体

せっかくなのでヒグマと記念撮影

3-2 整然と収蔵された液浸標本を見る

- 田島

- ここは、魚類も昆虫も哺乳類もすべてが液体に浸かっている液浸標本室です。魚類、棘皮(きょくひ)動物や刺胞動物、貝類、甲殻類などがあり、私が担当している哺乳類もあります。海生無脊椎動物はほとんどが液浸標本として保管されています。

剥製標本とはまったく雰囲気の異なる液浸標本室

- 田島

- 少し教育的な話をすると、クジラのお腹の中からプラスチックゴミが見つかっています。残念ながら私たちの調査でもたくさん見つけているので、ひとごとと思わず、1人1人が真摯に受け止めてほしい。まずはゴミが海にたくさん流出しているという事実を知ってほしいですね。

クジラの胃から発見されたさまざまなゴミ

- 田島

- これは頭の骨の空洞(頭蓋洞:とうがいどう)にいる寄生虫。野生動物を解剖すると寄生虫がたくさん出てくるし、種同定されていないのも多いので、これを研究するのも面白いですよ。

そして、これが生殖腺。いつから子どもを産めるのか、いつから精子を作れるのか、繁殖学という観点から生殖線は重要ですね。私の専門の病理で使う、顕微鏡で見るための標本もあります。だいぶ整理したのですが、それでも場所が全然足りません。

多種多様な液浸標本をのぞく

- 井上

- こんなに広いのに?

- 田島

- 全然足りません。標本は減ることはほとんどなく、毎年毎年増える一方です。

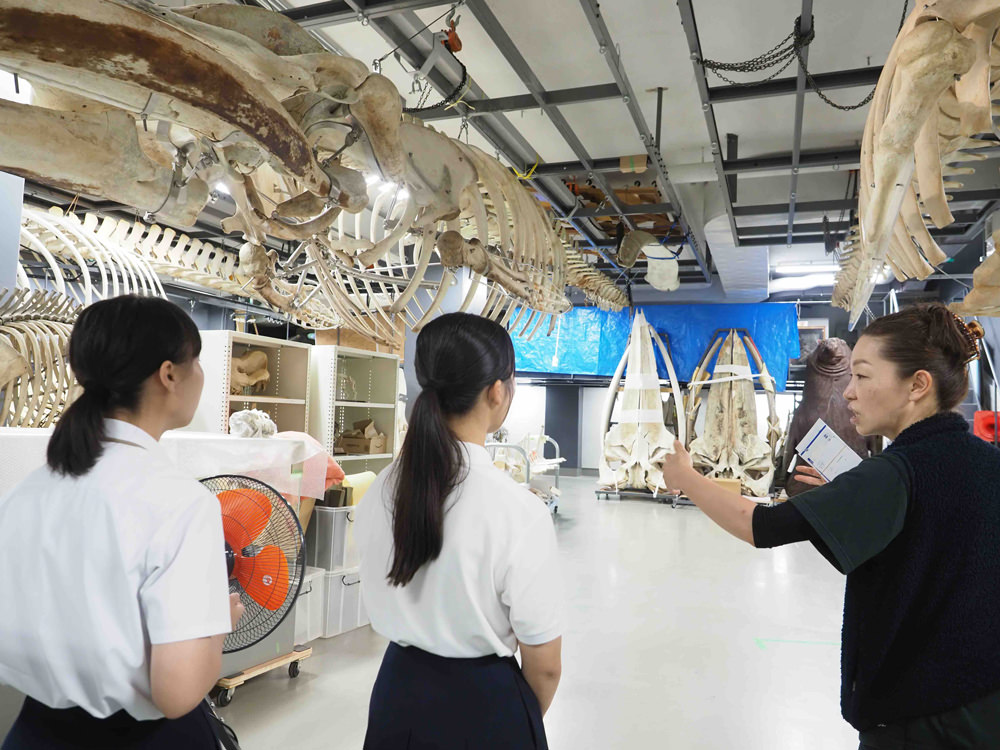

3-3 1階見学スペースにて

- 田島

- 一般に研究用の骨はバラバラな状態で保管しています。その方がスペースを有意義に使える利点もあります。ただ、自然史標本棟1階の見学スペースでは、皆さんが博物館でよく見る組んだ骨格標本を収蔵しています。筑波実験植物園に来た方はここまでは自由に入れ、ガラス越しに見学できます。じゃあ、今日は特別に中まで入ってみましょう。

自然史標本棟1階の見学スペース

- 田島

- ここに収蔵されている標本は、もちろん全部本物です。上にあるのはニタリクジラ。クジラやゾウなど大型動物の骨格標本が中心ですが、今はもう場所がなくなりつつあるので、所狭しといろいろなものが置いてあるのが現状です。

組み立てられたニタリクジラの骨格標本の下で

- 林

- あれは何ですか?

- 田島

- ミナミゾウアザラシの剥製です。(旧)江の島水族館で飼育されていた「大吉」くんです。昔の新聞記事を見ると本当にあれぐらいの大きさで、胸のところに飼育員が抱きついている写真があります。死亡後、水族館の方が剥製にして、しばらく展示していたそうです。その後、ここに寄贈してもらい、今ではうちの標本の目玉の1つになっています。

標本にはいろいろな種類があります。クジラの標本1つをとっても、本当にこういう骨格になっているのか、肋骨の傾きや肩甲骨の位置はこれでいいのか。調査に行った時にそういったことも調べ、標本作りに役立てています。これを見ると、クジラの胸ビレの中には私たちの手と同じように5本の指があるし、肋骨や肩甲骨、橈骨(とうこつ)、尺骨もあると分かり、勉強しようと思えばいくらでもできるというわけです。

生徒2人の間に見えるのがミナミゾウアザラシの剥製

- 2人

- 大きくうなずく。

- 田島

- 面白かったですか?

- 2人

- はい。今日はありがとうございました。

- 田島

- 目標に向って頑張ってください!