中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第23回

小さいけれど広い世界。

原生生物の動きを探る

第1章 原生生物とは

1-1 研究室紹介:迷路で知る粘菌の能力

- 西上

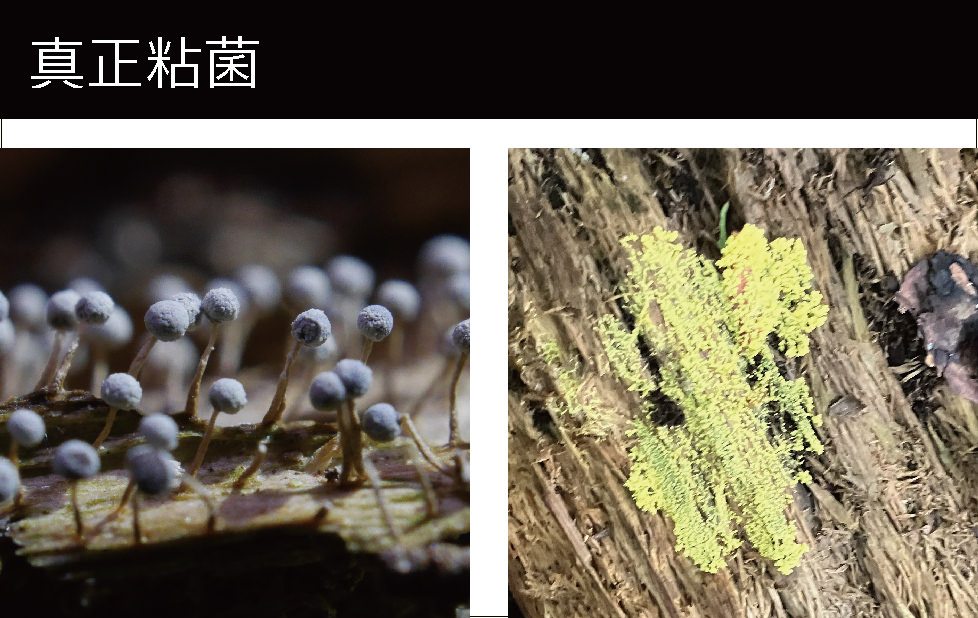

- ここは「粘菌が迷路を解く」ことで有名な研究室(物理エソロジー※研究室)ですが、聞いたことがありますか? 最初に、その紹介をしておきます。真正粘菌の一種モジホコリは1分間に1回伸びたり縮んだりして、1時間で1cmぐらい動きます。ちなみに、1つの細胞で小さいものだと2mmに満たないのに、大きいものでは数十cm以上のシート状になることもあります(変形体)。増えるのが非常に早く、10時間で2倍になります。従って、餌がたくさんあるところに置いておくと、1㎤の粘菌が約1カ月後には地球の陸地を全部覆ってしまうぐらいのサイズになります。

- ※エソロジー(ethology):動物行動学、比較行動学。

- 生徒

- ええーっ。

シート状に広がった真正粘菌(モジホコリ)の変形体

写真ⓒ石浦卓也(北海道大学)

- 西上

- ただ、地球上には十分な餌がないので、ある程度までしか育たないのですが、そういう増殖力を持っています。この生き物のすごく気持ち悪い(!)ところは、同じ種同士は、ぶつかるとくっついて1つの細胞になってしまうことです。それで1つの生き物として生きていくのですが、ぶちっと切られたら別の個体になります。

- 生徒

- へえー。

- 西上

- これだけ見るとべちゃっとした生物ですが、常にこの姿というわけではありません。環境が変わって乾燥したり、強い光が来ると、ゆっくり動いているから逃げられません。そんな時どうするかというと、ダイナミックに変形してキノコのような形(子実体)になり、その先の袋から胞子を放出し、胞子は風に乗って飛んでいきます。そして、環境の良いところに落ちると、胞子が発芽してアメーバが出てきます。その後、2匹のアメーバ(配偶子)がくっつくと、また同じ状態(変形体)に戻るというのが粘菌のライフサイクルです。北大の中でも雨が降った次の日などに子実体を発見することがあります。腐った木があるところで、結構見つかりますね。

北大構内でも倒れた木の腐った樹皮上で見ることができる真正粘菌。左が子実体、右が変形体

写真ⓒ石浦卓也(北海道大学)

- 西上

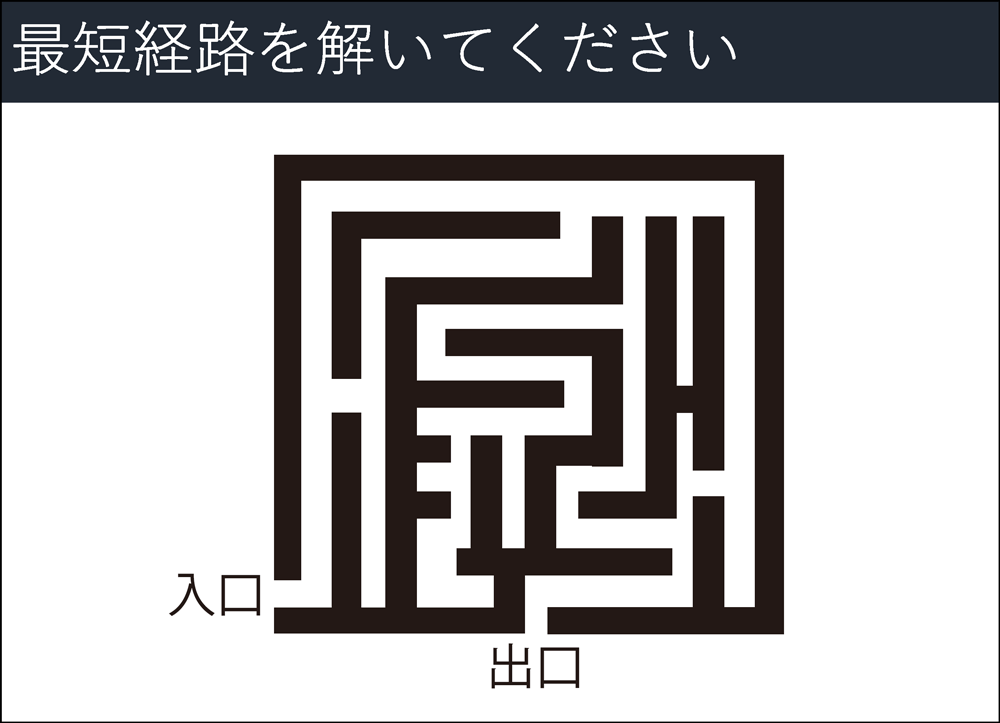

- そういう生物ですが、所属研究室の中垣教授は粘菌に迷路を解かせました。せっかくなので皆さんにもやってもらいましょう。この迷路の入り口と出口を最短経路でつないでください。

- (生徒、配られた迷路に挑戦)

- 西上

- ここだろうという直感でいいですよ。できましたか、まだできていない人はいますか。急げ、急げ!

- 生徒

- 難しい。こっちかな?

- 西上

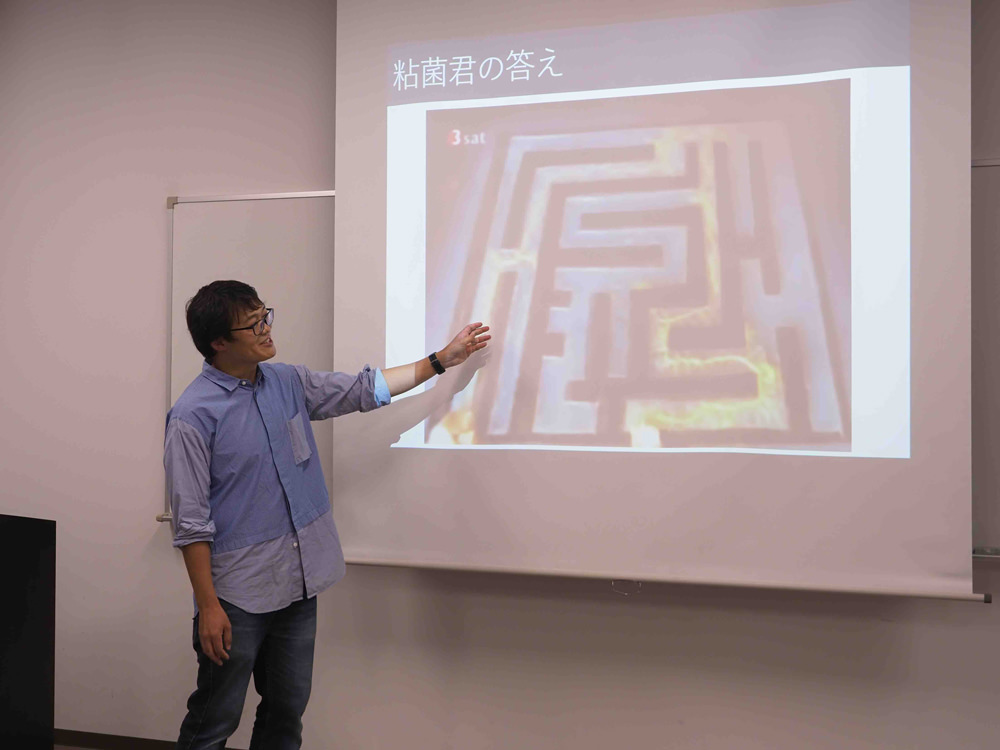

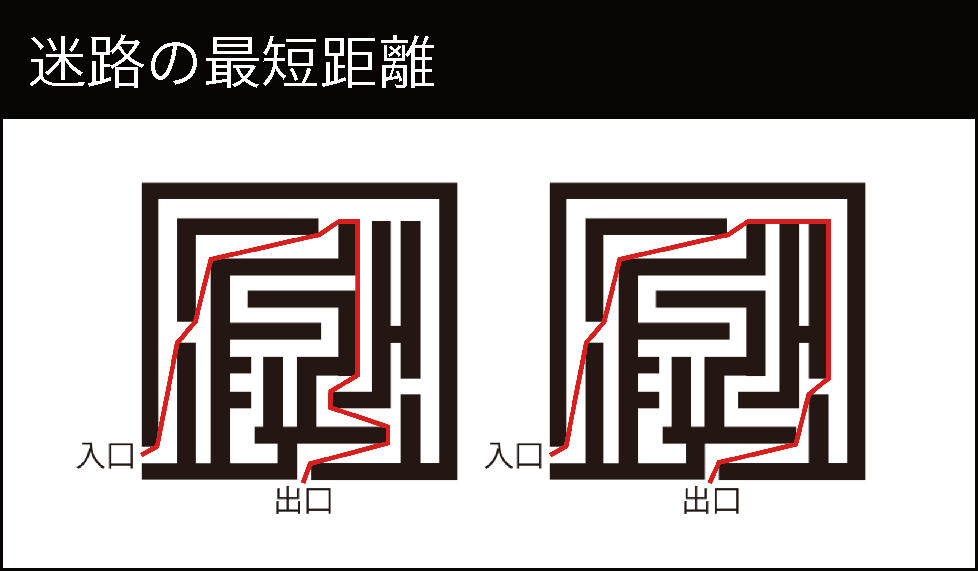

- じゃあ、粘菌君の答えを見てみますか。先ほど言ったように、ぶつかるとくっつくので、最後は迷路型の1つの細胞になります。まず、迷路を解いてもらうために、入り口と出口に餌をまきます。粘菌はこの餌を最短経路でつなぎます。というのも、細胞はこの2つの餌を確保した状態で、新たな餌の探索を行いたいからです。

じっと見ていると、答えが見えてくるのですが、つながなくていいところから細胞が消えていき、最終的にはこういう形になりました。皆さん、合っていましたか? 「粘菌って、すごく考えてる!」という感じで、きちんと最短距離を選択しているんですね。

- 西上

- 次に、これは北海道の地図で、主要都市に餌をまきました。そこに粘菌を置くと餌と餌をつなぐネットワークを作るのですが、現実の地図と比べるとJRの鉄道網とよく似ている。JRは人口やコストを考えて線路を敷きますが、粘菌もそれぐらいのことはできる。こういった粘菌の行動研究で、私の所属する研究室を主宰する中垣俊之(なかがき・としゆき)先生はイグ・ノーベル賞※を2回受賞しました。

- ※イグ・ノーベル賞:ノーベル賞のパロディーとして1991年にイスラエルの科学誌の編集者が創設。ノーベル賞に否定を表す接頭辞の「イグ(ig)」を付けたもので、世界中の「人を笑わせ、そして次に考えさせる」独創性に富んだユニークな研究や発明に対して贈られる賞。

1-2 生き物はどう分類される?

- 西上

- 私は「原生生物の行動学」を研究しています。原生生物はどのように動いているのか、なぜそうした行動をとるのかということですね。先ほどの粘菌も原生生物の一種なので、興味の対象ではあります。

さて、「そもそも生き物って何ですか」と聞かれた時、皆さんが昆虫や線虫に興味を持っていたり、木が好きだったりするように、普通は目に見えるものを思い浮かべますよね。そして、それが生物の多様性だと思っているのではないでしょうか。

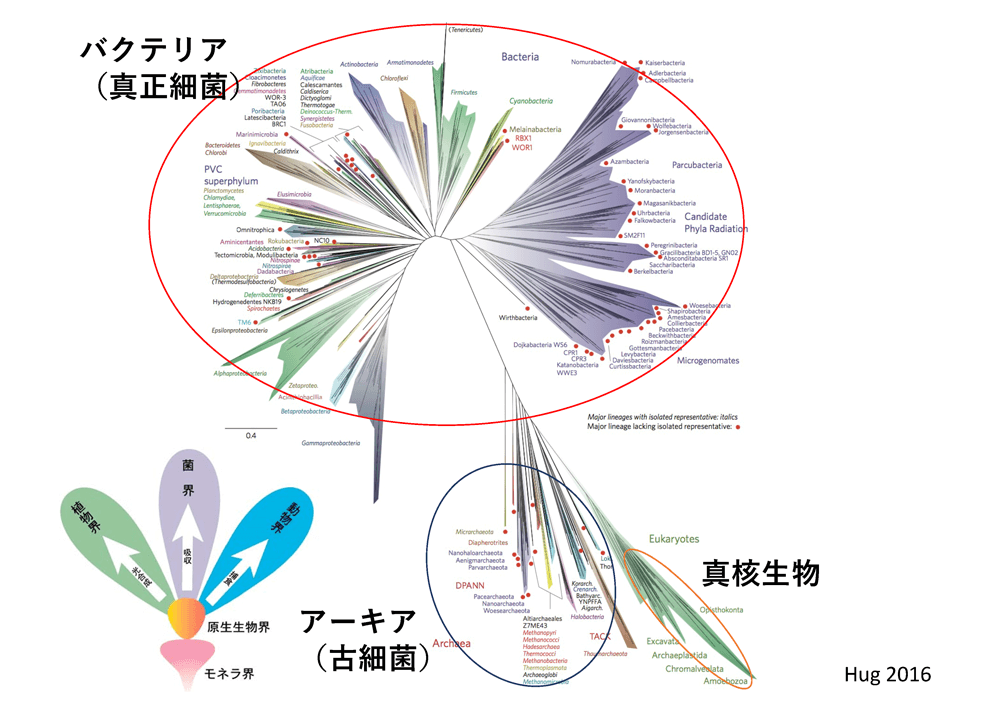

皆さん、生物の分類について習いましたか? 分類にはいろいろな考え方があり、比較的最近まで主流だったのが「五界説」です。植物界と動物界、菌界に加えて原生生物界があり、その他の分類群としてDNAを包む膜がない原核生物界(モネラ界)があるというものです。

- 西上

- 最近、遺伝情報が比較的簡単に得られるようになり、その辺の土からでもそこに含まれる遺伝子を調べることが可能になりました。このようなデータを網羅的に調べたところ、生き物は下図のように分類されると考えられるようになりました。それぞれの線の先端に文字がずらっと並んでいますが、この1つ1つが生き物の種類です。近いところにいるのはお友達で、すごく近い遺伝情報を持っています。そして、遠いところにいるのは全然違います。この中で一番大きな塊は何かというと、バクテリアなんですよ。世の中の生き物の遺伝的な多様性のほぼすべてはバクテリアだったということが分かっています。だから、バクテリアはすごく大事なんですね。

https://www.nature.com/articles/nmicrobiol201648

Creative Commons Attribution 4.0

- 西上

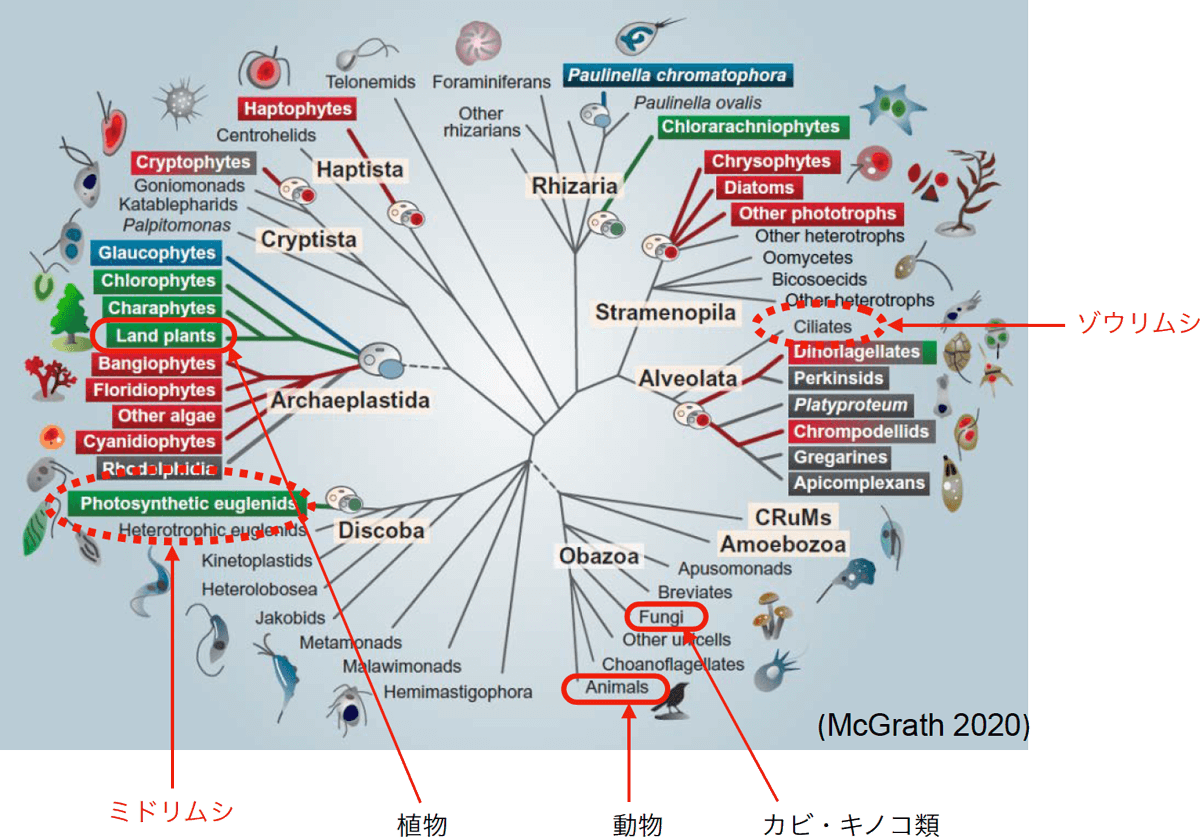

- 真核生物の分類も盛んに行われています。先ほどと同じで、近くにいるのはお友達、離れていると全然違います。真核生物は大体10種類(下図で示されている白い枠中のHaptista、Cryptistaなど)の生物群に分かれていて、右下のObazoaというグループの1つが動物です。そこにはヒトも、ペットのイヌも、ゴキブリも入りますね。面白いことに、カビ・キノコ類も同じObazoaに位置します。「ヒトとカビ・キノコって、全然違う生き物じゃん」と思うのですが、原生生物の研究者からすれば、ヒトとカビ・キノコはお友達です。シメジを食べたら共食い(!)となるぐらい近いです。あと、植物はどこに位置するかというと、Archaeplastidaというグループの一部が植物です。そして残りのほぼすべてが原生生物です。真核生物の多様性に関しては、原生生物がほぼすべてを担っていると考えられています。

皆さん、ミドリムシを見たことがありますか? ミドリムシとゾウリムシは教科書にも出てきて、それらはよく似た生き物のように思えますが、ミドリムシはここで、ゾウリムシはここです。だから、ミドリムシがゾウリムシを見たら、ヒトが植物を見るぐらい異なる生物だと感じていると思います。遺伝的にはそれぐらい違う生き物です。

真核生物の分類(系統関係)

ミドリムシ

写真ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

ゾウリムシ

写真ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

1-3 原生生物が支える生き物の多様性

- 西上

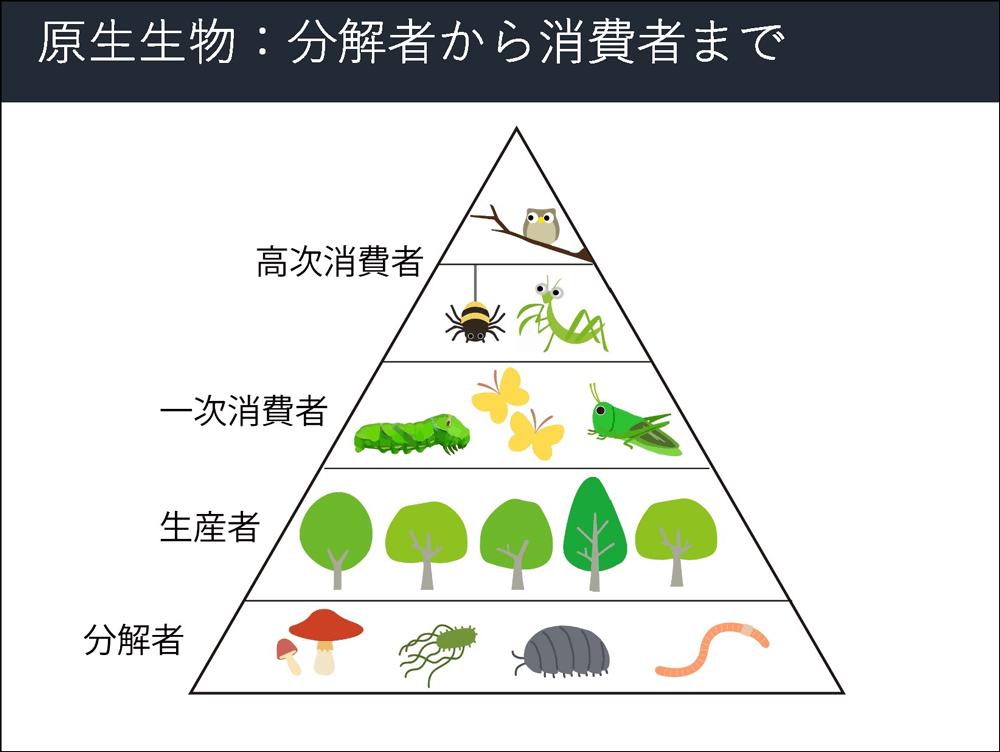

- こういうさまざまな生き物がいて、環境の中でいろいろなことをしています。「太陽の光で生産者がエネルギーをつくり、それを食べる生物がいて、それをまた食べる生物がいて、死んだら分解する生物がいます」と習います。原生生物はどこに位置するかというと、分解者にも生産者にも消費者にも属しています。いろいろな種類がいて、それぞれがいろいろな場所に生息していて、いろいろなことをしています。生物の多様性はすごく大事だといわれていますが、こういう生き物を考えると、多様性は目に見えないんですね。

例えば海だったら、マグロやサバ、エビなどに目が向いてしまうのですが、いつもスーパーにそういった魚がずらりと並んでいるのは、実は不思議なことです。いろいろな単細胞の生き物が食べたり、食べられたりして、そういうものが環境中にいるから私たちは生きていけます。目に見えないので、あまり大事だとは思われていないのですが、実はとても重要な役割を果たしていることが分かっています。

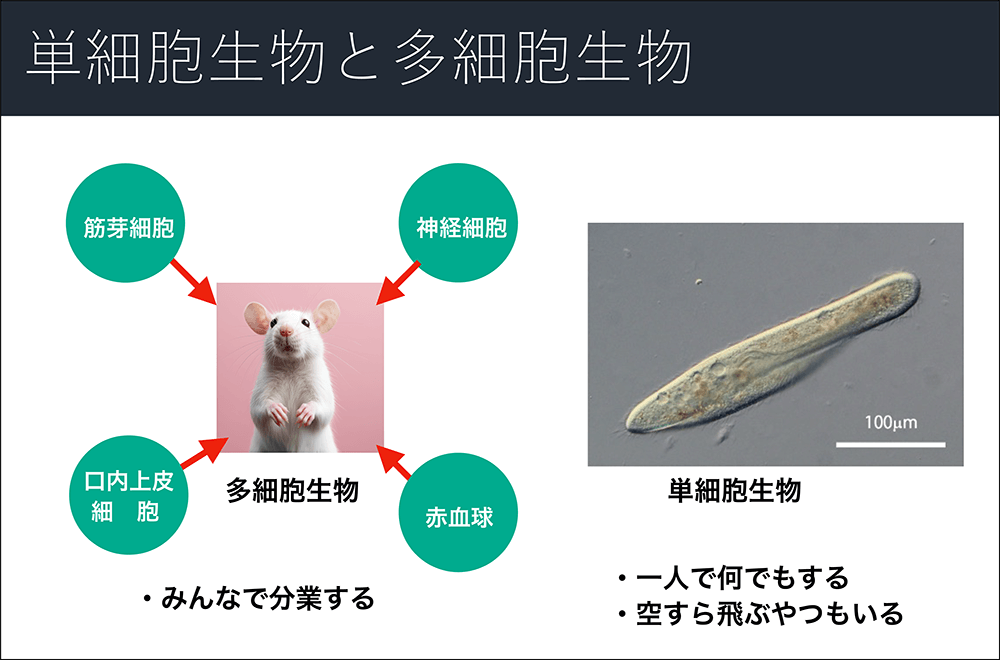

あと1つ言いたいのは、私たちは「人間は多細胞で偉い」と思いがちですが、もともと共通の祖先で、そこから進化してきました。下等な生き物はみんな多細胞になりたいと思っているイメージがあるかもしれませんが、それは間違いです。

- 西上

- では、単細胞生物と多細胞生物は何が違うかというと、生き方の選択が違います。いろいろな細胞がくっついて「みんなで分業しよう」というのが多細胞生物です。だから、分業はできるけれど、1細胞では生存することはできません。でも原生生物は、その辺で泳いでいたのを取り出すと乾燥耐性になり、乾いても死なない細胞もいます。その状態で風が吹くと飛んでいき、環境の良い場所があったらそこでまた増える。だから、コップに水を入れて2週間ぐらい置いておくと、いろいろな原生生物が現れます。コンタクトレンズの管理を怠ったせいで目にアメーバが増えて病気になるというのは、空中にアメーバが飛んでいるからですね。ちなみに、ほとんどの原生生物は病原性ではなく、人間の中で増えることはできません。

また、DNAが傷つくような危険な光にさらされると、そこから逃げます。餌を捕る時もランダムに動いているのではなく、自分より速く動く餌をうまく捕まえる原生生物もいます。しかも、口のようなものを作ってパクっと餌を食べたと思ったら、同じ場所から排泄します。一方で、口や肛門がある原生生物もいます。多細胞生物と何が違うかといえば、生き方の選択が違ったということです。このように、原生生物は1人で生きていけるのです。

右写真ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

- 西上

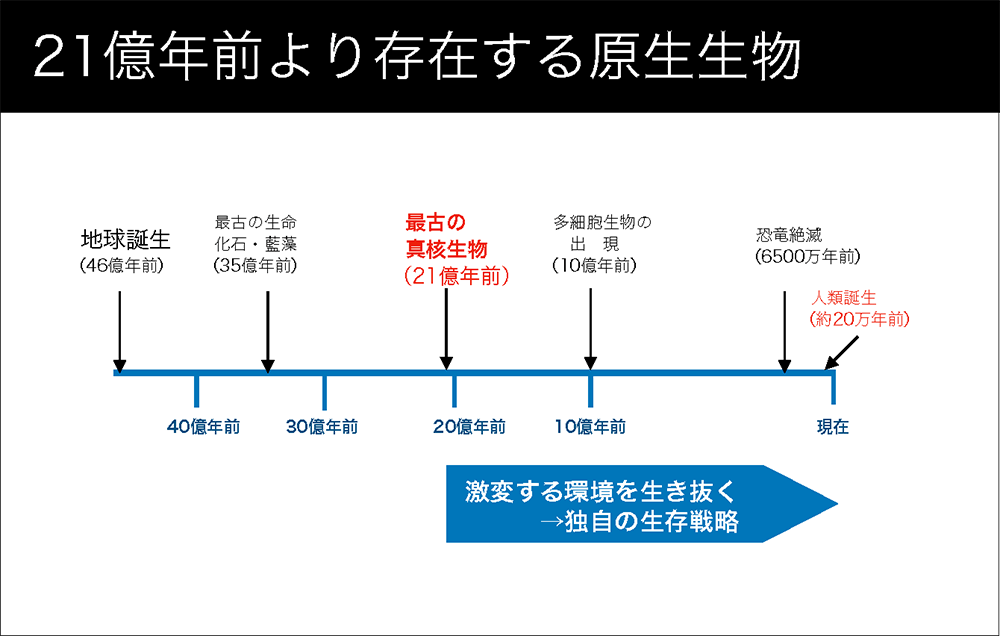

- 原生生物は地球上に21億年前からいます。21億年前と今ではたぶん同じ姿ではないのですが、今までずっと生をつないできました。一方、人間は20万年前に地球上に誕生しました。私たちは空調のきいた家の中で、いい環境で暮らしていますが、原生生物はいたるところにいます。それほど動けないため、激変する環境にうまく対応して生きていく術を持っていると期待しています。しかも非常に多様で、それぞれ違う戦略で生き残ってきたのではないかと考えています。先ほどの粘菌は迷路を解くのがすごく上手だったけれど、別の生き物はもっと違うことができるのではないかと期待して研究しています。

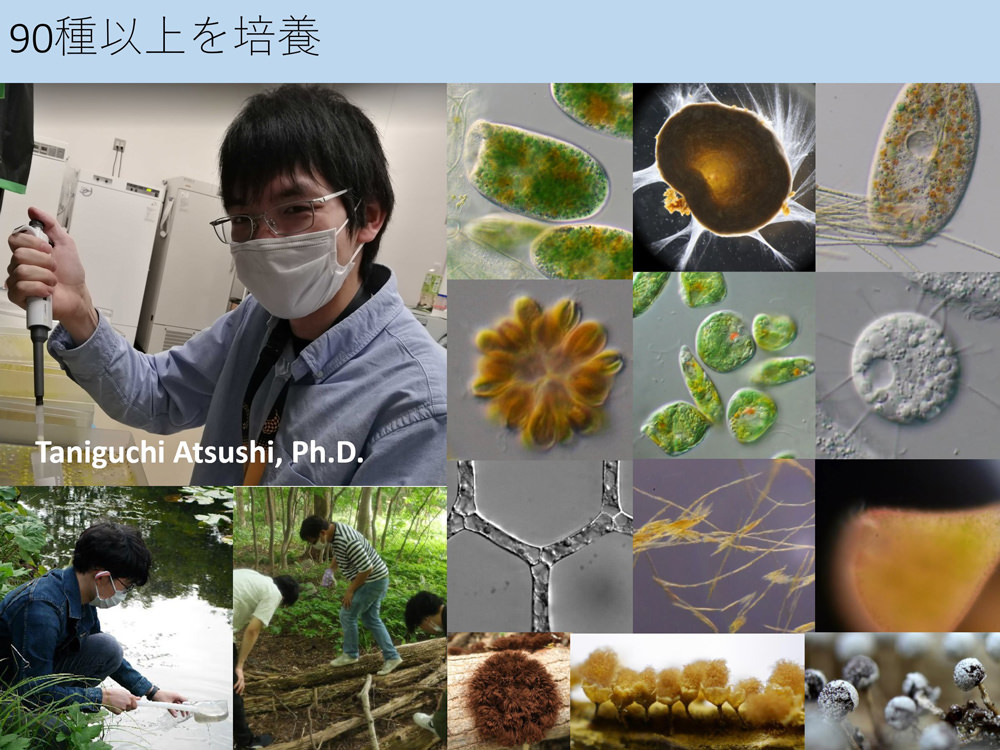

ちなみに、こういった研究をするのはすごく大変で、研究している人はほとんどいません。それは実験室で飼育できないからなのですが、私たちの研究室はおそらく世界で一番多くの原生生物(約90種類)を飼うことに成功しています。

写真ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

1-4 さまざまな原生生物

「原生生物とは何か」という基本を学んだ後、実際に動く様子を見ることに。当日は十数種類の動画を見せていただきましたが、その中からいくつか紹介します。

アメーバ

- 西上

- これはアメーバです。この画像ではアメーバの3次元的な形状を見ています。アメーバが動いている様子は、今まで2次元で見てきたのと全然違います。

動画ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

ミズヒラタムシ

- 西上

- ゾウリムシの仲間にもすごく変なのがいます。横から見ると足が生えていて、昆虫のようにハイハイしながら地面の上を歩く。ちなみに落とし穴を掘っておくと、その前で「あ、何かヤバい」みたいな感じで止まります。裏から見ると、ちゃんと足を動かしていて、ちょっと考えているような素振りを見せます。びっくりさせると、後ろを振り向いたりもして、なかなか巧みに動きます。そういう行動が面白いのですが、あまり研究されていません。

動画ⓒ桐間惇也(兵庫県立大学)

ロクロクビムシ

- 西上

- 首が伸びるからロクロクビムシです。体と頭が首でつながっていて、頭の先にある口で餌を捕まえるために首を伸ばすのですが、餌を全然捕まえていません。「エネルギーの無駄遣いだな」と思ったのですが、どういう環境で生息しているのかよくよく見てみると、ゴミの中に体を隠していて、頭だけ出しています。ある日、首を切ってみたら、頭はどこかへ飛んでいってしまうけれど、時間がたつとまた頭が復活していました。つまり、食べられたら死んでしまう体は泥に埋めておき、頭だけ外に出して生きている。そういう戦略で生き抜いていることが分かりました。

動画ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

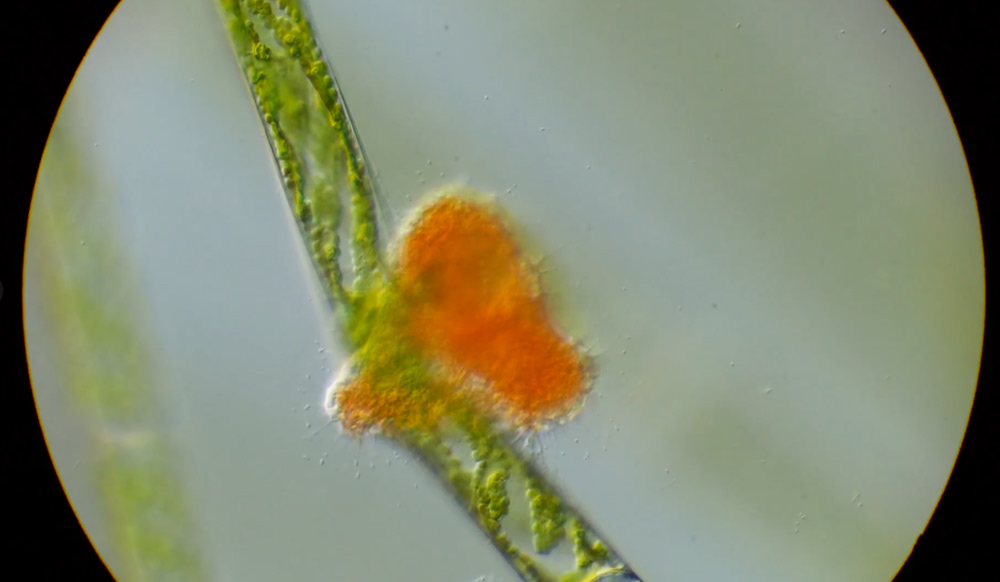

バンピレラ

- 西上

- これもちょっと衝撃的です。バンピレラという原生生物です。吸血鬼のバンパイアのようにアオミドロの葉緑体を吸っていますが、どういうメカニズムで中身を吸っているのか分からない。アオミドロはすごく増えるとたびたび環境問題になるのですが、問題はこれを駆除するのが難しい点です。また、分解するのもすごく大変ですが、バンピレラならいとも簡単にアオミドロを食べ尽くします。これを実験室で飼うと、アオミドロが一瞬で駆逐されます。

写真ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

ポーリネラ

- 西上

- ポーリネラもなかなかすごくて、電子顕微鏡で見ると殻がガラス(珪酸質)のお家でできています。瓦型のパーツが1列10個、5列あって50個で体を囲んでいます。分裂する時は分裂先である娘細胞(じょうさいぼう)のために、まずガラスのお家を作ります。家を作った後に中身を移して、約20分で2つに分かれます。パーツを見てもらうと分かるのですが、場所によってパーツのサイズが違いますよね。頭と背中が小さくて、真ん中が大きい。だから、どこにどのパーツを置くか、その場所はもう決まっています。家を作る時は、まず体の中でパーツを全部作り、いったん体の外に置きます。その後に手のようなものを使って、きちんとした場所に並べ替えます。並べるのがすごく上手なのですが、3次元で見ると穴が開いていることもあります。大きなパーツを間違った場所に置いてしまったんですね。穴が開いて死ぬのかなと思ったら、死んでいません。何をやっているのか見ていると、きちんと補修して穴を埋めています。まず並べる、ちょっと人間ぽくて間違うこともあります。でも、間違ったら補修してリカバーもできるというわけです。

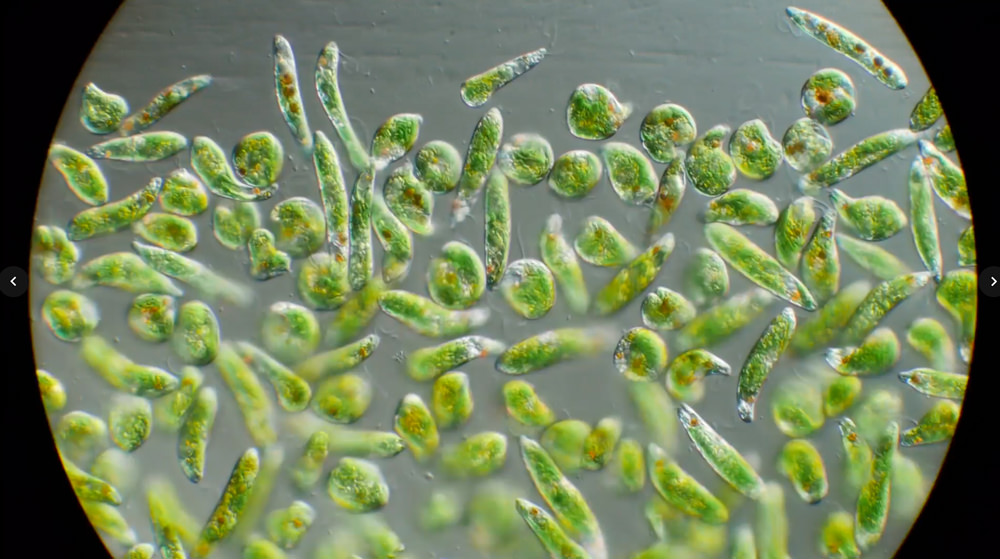

ミドリムシ

- 西上

- ミドリムシ、皆さん、食べていますか? ユーグレナという名称で、スーパーなどでクッキーやドリンクとして売られています。このミドリムシをガラスで挟むと、体を曲げたり、くねらせたりして動く「すじりもじり運動」が観察できます。ユーグレナ運動ともいい、狭い部分から逃げるための運動だと考えられています。

写真ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

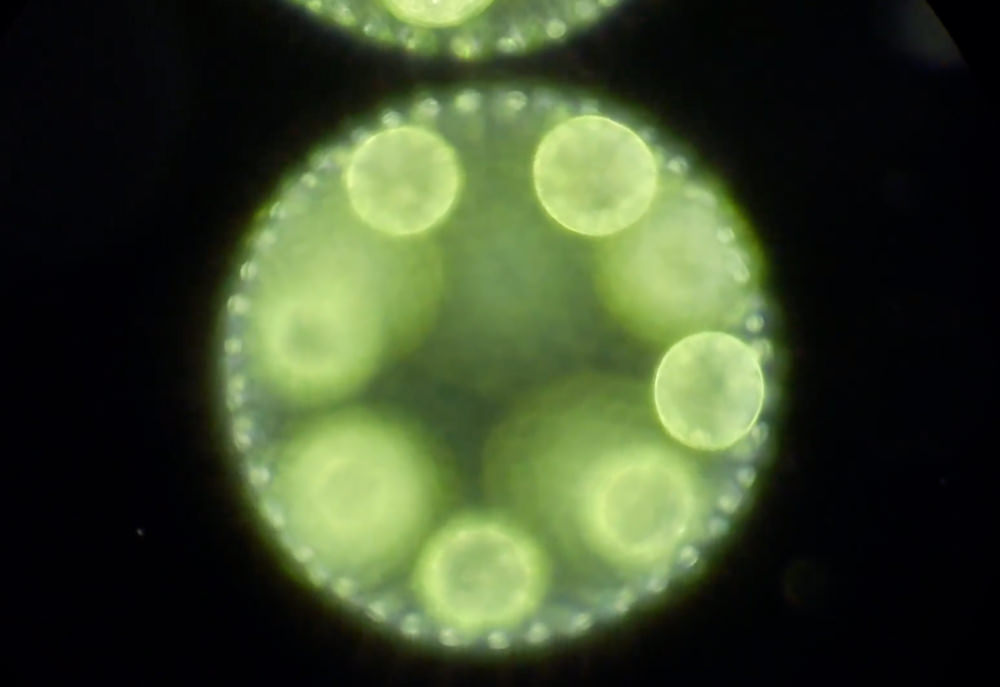

ボルボックス

- 西上

- ボルボックスは有名だから皆さん知っているかもしれません。かわいいなと思うのですが、この中にいるのは子どもです。子どもは細胞の表裏が成体と逆なので、出てくる前にくるりとインバージョン※します。その後、お母さんを破って出てきて、お母さんは死んでしまいます。ちなみに、もう孫が中に入っています。

- ※インバージョン(inversion:反転):成体で内側にあるはずの生殖細胞が胚では外側にある。胚から成体への変化の際にくるりと裏返り、成体と表裏が同じ胚になること。

写真ⓒ谷口篤史(北海道大学電子科学研究所)

この他、ナベカムリやナガシタメダマムシ、有孔虫、超鞭毛虫類などを見せていただきました。

- 西上

- 今、話したことはほとんど皆さんに推薦した本に載っているのですが、実際に動いている様子を見ると印象が全然違うのではないでしょうか。

学校の生物では、動物と植物、カビ・キノコを中心に勉強します。大学などでの研究でも、研究に使うモデル生物で原生生物は数種類しかいない。つまり、数種類しか深く研究されていないのです。原生生物は今日お話しした通り、すごくいろいろなことをやっていて実に魅力的なので、もし今後生物を志す人がいたら、ぜひチャレンジしていただきたいですね。ちなみに、お酒やパンを作る時に使う酵母ですが、「酵母からヒトまでほぼすべての真核生物に共通する」というフレーズを聞くことがありますが、酵母はカビ・キノコなので、そもそもヒトのお友達です。原生生物のことを忘れちゃっているんですね。

今まで「原生生物はすごくマニアックな生き物だ」と思っていたかもしれませんが、真核生物のほとんどは原生生物です。何だかよく分からない生き物も、きちんと大きなスケールで見たら結構面白いことをしているし、一生懸命に生きている。このことを覚えておいてほしいと思います。とりあえず以上ですが、何か質問がありますか。

Q & A

- 大山

- バンピレラがアオミドロを食べる話がありましたが、そのように増えすぎたら減らしてくれる原生生物のペアはたくさんいるのですか?

- 西上

- たくさんいますね。実験室で1~3種類だけを混ぜて飼うと、すぐに絶滅します。そもそもなぜ環境がきちんと保全されているかというと、いろいろな種類の生物が混ざっているからです。100種類とか200種類とか、それ以上の多くのネットワークができるほど安定した環境になることが分かっています。「悪いヤツがいるから、やっつけてしまえ」という気持ちにもなるのですが、それはそれで危険で環境を荒らすことになります。人がどうアクセスしていくかは、知れば知るほど難しいんですね。

バンピレラを増やそうと思ったら、アオミドロがたくさん死んでいる場所に行き、そこでサンプリングしてみると捕獲できる可能性が高いです。私たちもいろいろな機能のある原生生物を探しにいくのですが、そういう時にどうすればいいのかというと、自然に聞く。自分がここだと思っているものの場所に行き、とにかく取ってくるというのが一番の解決かなと思います。

- 大山

- ありがとうございます。

- 泉

- 深海から新しい原生生物が見つかったということですが、実際に捕ってきて1つ1つ全部確認するのですか。

- 西上

- いろいろなスタイルの研究者がいて、生き物を見ず、遺伝子情報だけを扱う研究者もいます。私は実際の生き物を見たいと考えているので、原生生物を捕ってきて増やし、それがどうなっているのかを見ます。そうやって1匹1匹調べていくと、たくさんのことが分かると思っています。それぞれの方法での理解があるということでしょうか。

- 淀野

- 先生は、なぜ原生生物に興味を持ったのですか?

- 西上

- 大学学部生の時は絶対にやりたくない、もっと役に立つことをしたいと思っていました。学生時代にスポーツをしていたので、筋肉について研究したいと思っていましたが、同じ運動でもなぜかアメーバの運動になっちゃった(笑)。取りあえずいいかと思いやってみると、まず顕微鏡をのぞいてビックリしたね。 「あ、動いてる!」「えっ、そんなはずないだろう」という感じになり、そこからですね。ただの袋のようなアメーバが餌を捕まえたり、逃げたりして、ちょっと理解が追い付かないなと思い、そういうことを解明したいと思うようになりました。今も家を建てるアメーバなど、難しそうな方向にどんどん行くので自分でも困ってしまうのですが、解けそうにないことに真っ向から挑むことが楽しいと感じています。でも、やっぱり気持ち悪いよね、アメーバは(笑)。