中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第23回

小さいけれど広い世界。

原生生物の動きを探る

第3章 研究室、そして再びセミナー室で

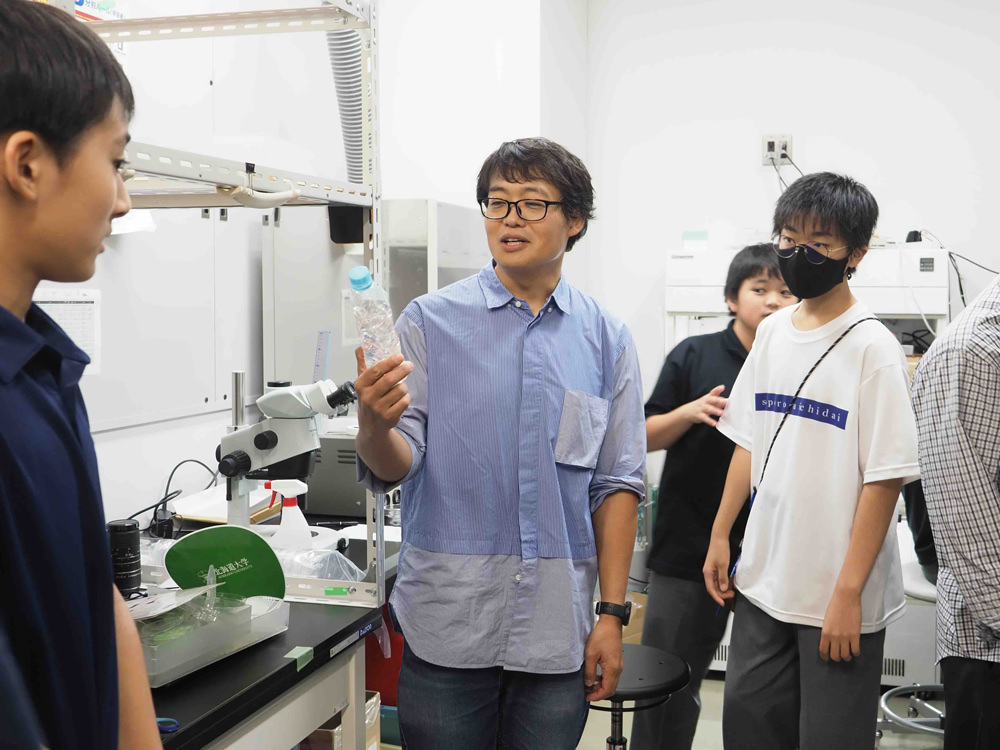

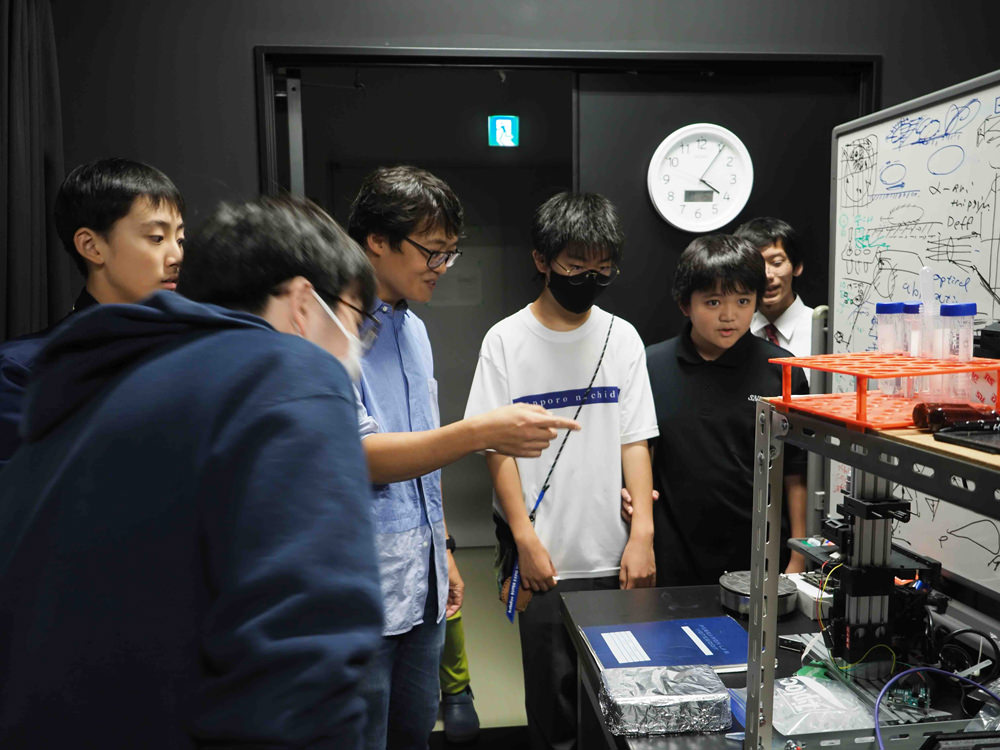

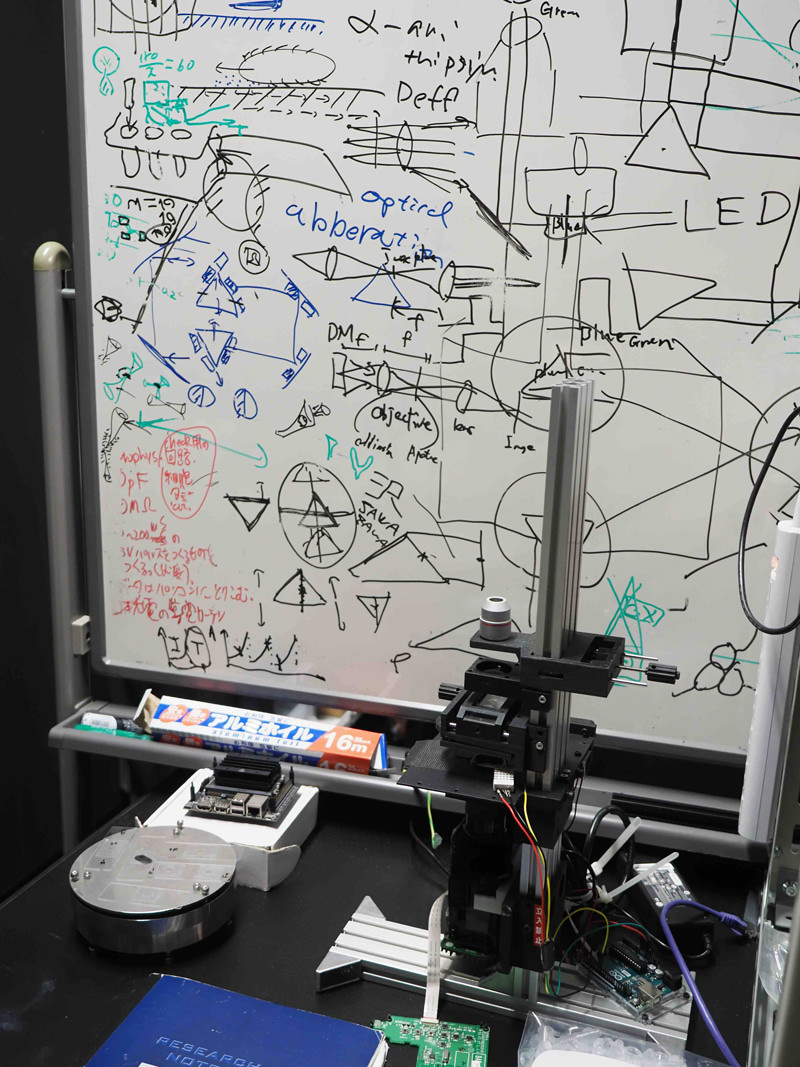

セミナー室で原生生物を観察した後、研究室へ移動。実際の研究に使う粘弾性測定装置や高速カメラ、コンフォーカル顕微鏡、遠心分離器、膜電位測定器など、さまざまな機器を見せていただきました。その一部を紹介します。

3-1 研究用機器を見学

- 西上

- 水はいろいろなところでサンプリングします。このペットボトルに入っているのは福井県の東尋坊(とうじんぼう)の水です。顕微鏡で見て1匹1匹取り分けて飼育します。

- 西上

- このケースは原生生物のお家です。5階建てになっていて、それぞれの部屋の温度を変えてあります。みんな住みたい環境が違うので、真っ暗なところで飼育することもあります。

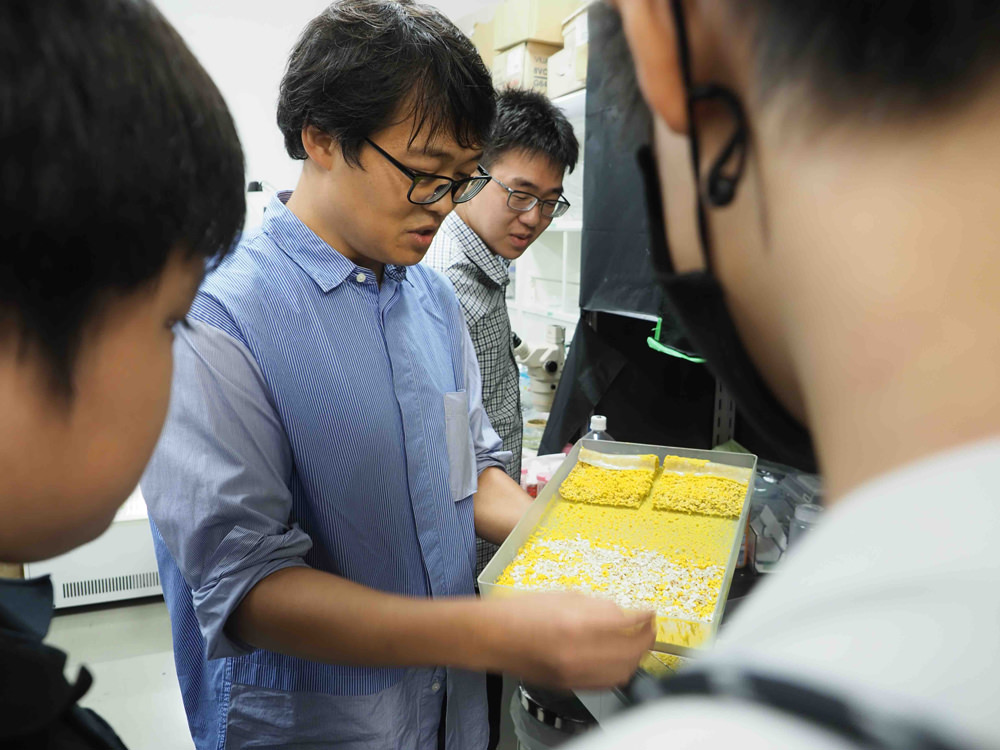

- 西上

- 粘菌の研究室なので、モジホコリを培養しています。これは1つの細胞ですが、どんどん大きくなります。上に載っているのが餌のオートミールですが、不思議なことに好き嫌いがあり、QUAKER(クエーカー)のオリジナル以外を食べると体調が悪くなったり、動くのが遅くなったりします。一時期、このメーカーが販売を中止するという話があって、どうしようなんて思ったこともあります。

- 編集

- 寒天を使うという話が……。

- 西上

- ええ、湿っているところが好きなので下に寒天を敷いていて、老廃物が出たら別のところに動いていきます。側面から脱走を図ろうとしているのですが、そこは乾燥しているので嫌なんですよね。ただ、調子づくと脱走するので、結構大変です。

- 西上

- これはカッティングマシーン。粘菌の迷路を作る時に使います。カッターナイフがついていて、プラスチックの板を自動的に切ってくれます。

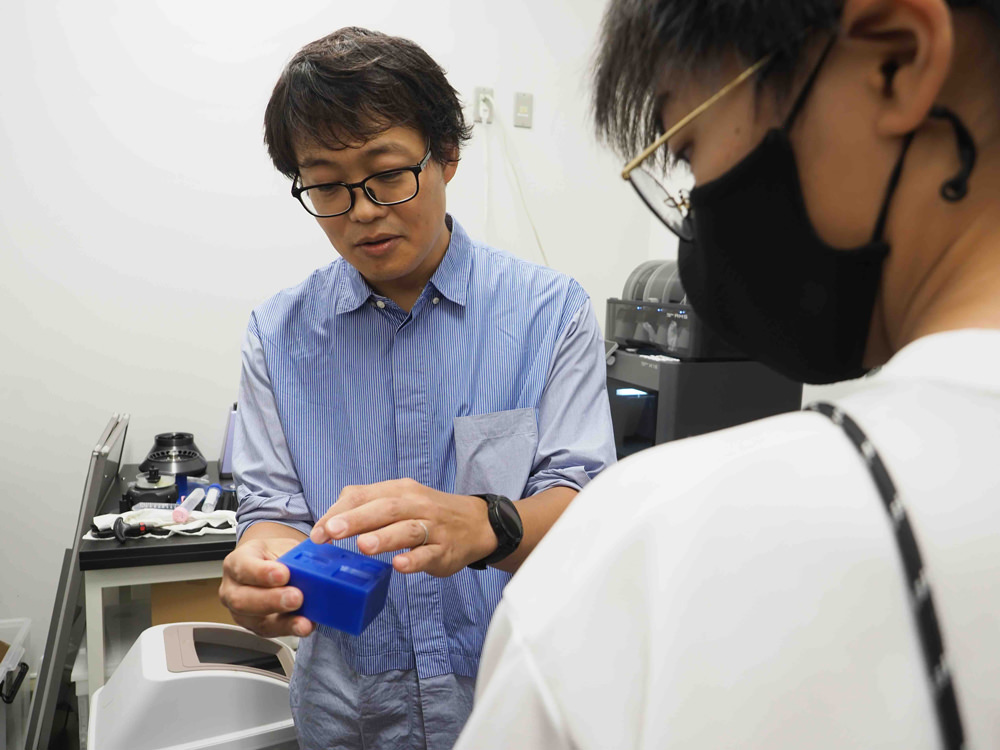

- 西上

- ここでは、原生生物がどうやって動くかを調べています。ドリルでいろいろな形を彫り、シリコンで型を取って家を作ります。その中に原生生物を入れると、例えばクルクル回って何分間に1回止まるとか、そうした行動を観察しています。

- 生徒

- 同じ原生生物でも動きに個体差はありますか?

- 西上

- 個体差もあるけれど、一般的な傾向は出ます。ただ、生物を研究すると、個体差だらけ。そこが面白いところで、みんなすごく個性がありますね。また、それをどう扱うかが研究者の腕の見せどころでもあります。

- 編集

- 観察や実験用の機器を結構自作されるのですね。

- 西上

- 僕が好きだからで、研究室の皆がそうするわけではありません。好きな人は作るという感じですが、作らないと仕方がない面もあります。

- 編集

- 原生生物を専門にする研究者は日本に何人ぐらい?

- 西上

- 少ないですよ。学会全体が200人ぐらいですかね。

- 編集

- つまり、顕微鏡なども原生生物のことを考慮していない?

- 西上

- 特に新しい装置や試薬は原生生物よりは哺乳類細胞を研究するために開発されているように感じています。

- 編集

- だから、自分たちで何とかするしかないわけですね。

3-2 最後のメッセージ

研究室を巡った後、再びセミナー室に戻りました。

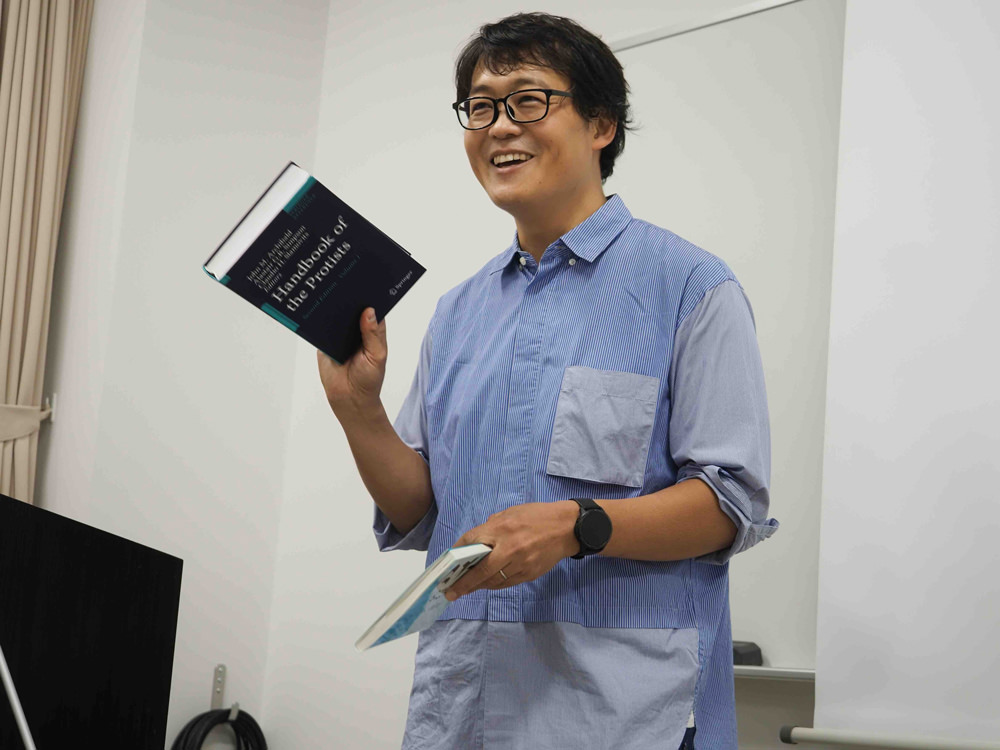

- 西上

- 残り時間が少なくなりました。最後に、私の経験から伝えたいことが1つあります。皆さん、「こんな勉強、やる意味あるのかな」と思うことはありませんか? 私もそう思ったことが何度もあります。分かりやすい例として、英語なんてやらなくても日本では生きていける。確かにそうだけれど、英語ができれば外国の人と話せたり、自分により広がりを持たせることができます。実際、原生生物を研究していても、関連書籍のほとんどが英語なので、英語が読めないと、かなり大変です。数学も同じで、やらなくても何とかなったでしょうが、やったからこそ今がある。その時は何の役に立つか疑問でも、それはいつか役に立つから、全力でやっていくのが大事だと思います。

- 編集

- 物理や数学をやることになったのは、原生生物の動きを調べるために必要だと感じたからですか?

- 西上

- 私が属していた生物学の分野では、例えば「タンパク質Aが、生物の動きBに関係しているか?」といった点に注目して研究します。私も博士課程の途中までは、タンパク質を抽出し、それがどうなっているか調べたり、そのタンパク質が働かなくなった時に生き物がどう動くのかを見て、「こういう理由があるに違いない」と説明していました。このような理解の方法もあると思いますが、「Cという機能があれば、Dという現象が起こる」という機能に着目した説明が自分としてはしっくりくるなと感じました。

例えば、私が研究している繊毛虫・テトラヒメナは壁に張り付きます。水中を自由に泳ぎ回るテトラヒメナが壁に張り付くのは、そこに餌となる有機物が堆積しているからです。どうやって張り付いているか気になり、いろいろイメージングして見ていくと、壁に張り付いた時、背中の繊毛は通常通りに動いているけれど、お腹の繊毛が止まることを見つけました。お腹の繊毛が止まっていたら張り付くに違いないと直感的には分かるのですが、果たしてそれは本当か? それを検証するのに役立つのが物理です。流体力学を使うと、その動きをパソコンでシミュレーションできるわけです。生き物の動きは複雑なのですが、少なくとも泳いでいる時に壁にぶつかり、ぶつかったところの繊毛が止まることが分かりました。もう1つ本当に重要だったのが細胞の形です。細胞の形状が球形ではなく、少し伸びた楕円体であること。しかも伸びたり縮んだりすると、動き方が変わります。パソコンで計算すると張り付いたら2度と剥がれないようなパラメーターも出てくるのですが、生き物のすごいところは、それが絶妙に調整されていて少し押されたら離れる、そんな形になっていました。そもそも、敵が来たとか、何かヤバい時に壁から離れられるような形をしているようです。

このような発見は、生物学的な手法だけでは分からなかったことです。お腹の繊毛が止まっているから張り付く……、それが私の中での「理解」ではなかった。突き詰めて考えるには、物理や数学が必要でした。皆さんもこれからの人生で、物理や数学を使わなくても問題なく生活していけるとは思います。でも、「やらない」と「できない」は違うと思いますので、できるようにしておくのが大事かなと思っています。

- 編集

- ありがとうございます。

- 西上

- 1人でしゃべりすぎたかな。

- 生徒

- (笑)

- 編集

- 皆さん、今日の訪問はどうでしたか?

- 生徒

- 「知らない生物が見られて楽しかった」「原生生物って意外にかわいい」「ユニークで面白い世界がのぞけた」「来てよかった」などの感想を述べ、最後に「ありがとうございました」と挨拶。