中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第23回

小さいけれど広い世界。

原生生物の動きを探る

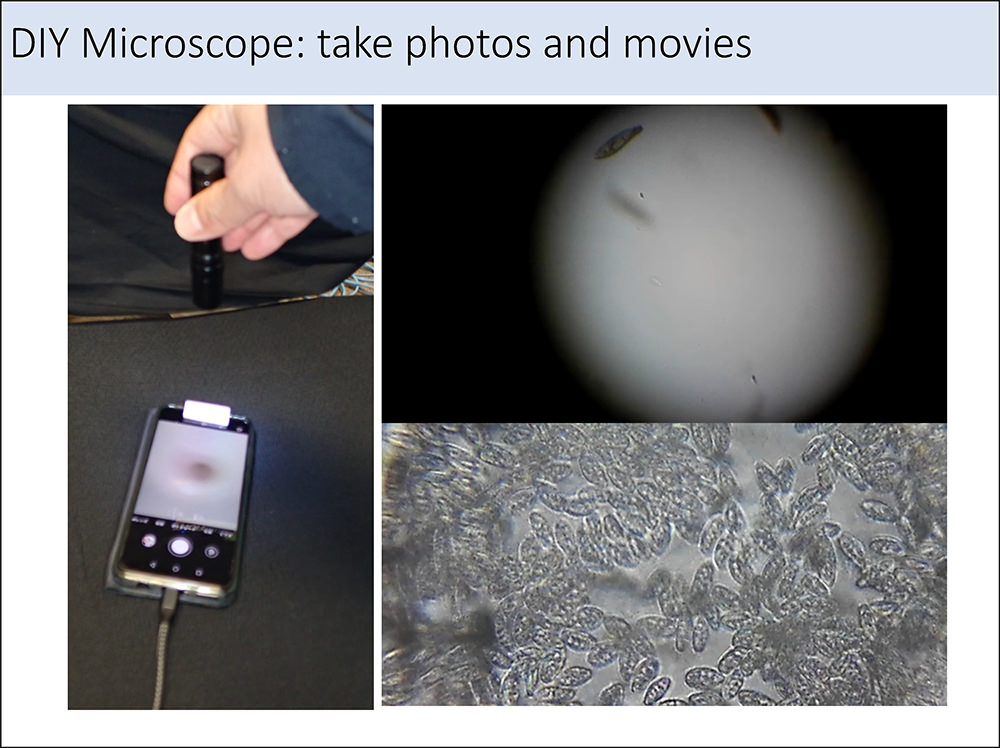

第2章 自作顕微鏡で原生生物を観察

ミニ講義の後は、手作り顕微鏡による原生生物の観察です。西上先生は、この日のために顕微鏡を作る材料(食品トレー、ビーズ)と、研究室で飼育している5種類の原生生物(ミドリムシ、アメーバ、ユープロテス、ロクロクビムシ、テトラヒメナ)を用意してくださいました。顕微鏡の仕組みと観察方法の説明の後、早速、観察のスタートです。

- 西上

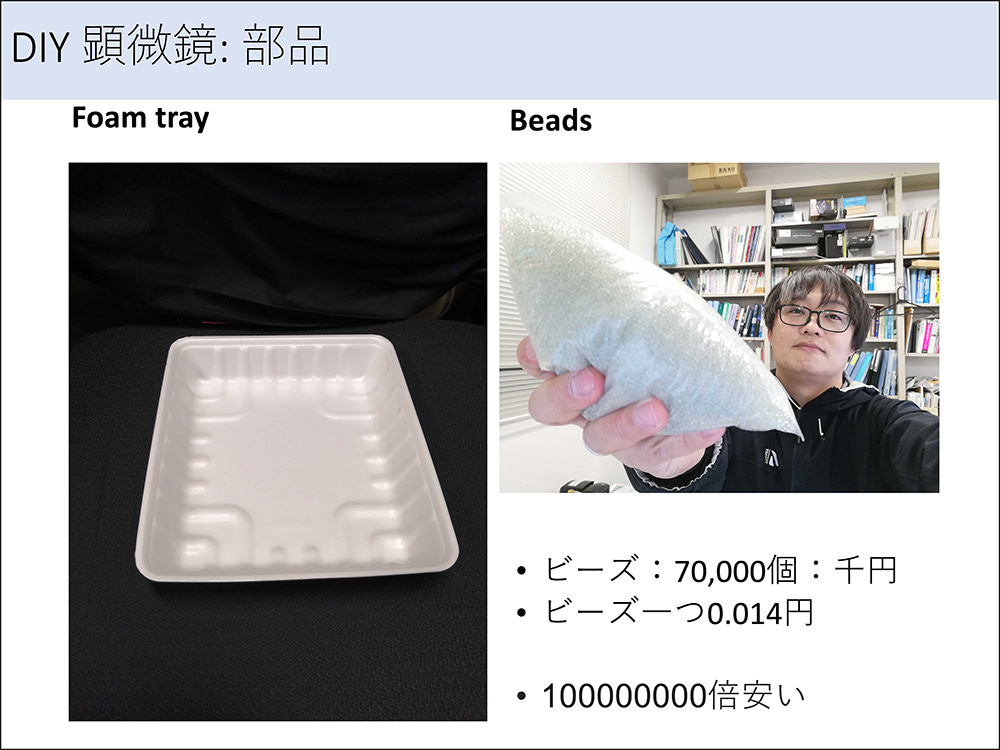

- 小さな原生生物を見るのは結構大変です。実際、研究に使う顕微鏡は高価で、これが観察の障壁となっているのではないかと考え、顕微鏡を身近なもので簡単に作る活動もしています。

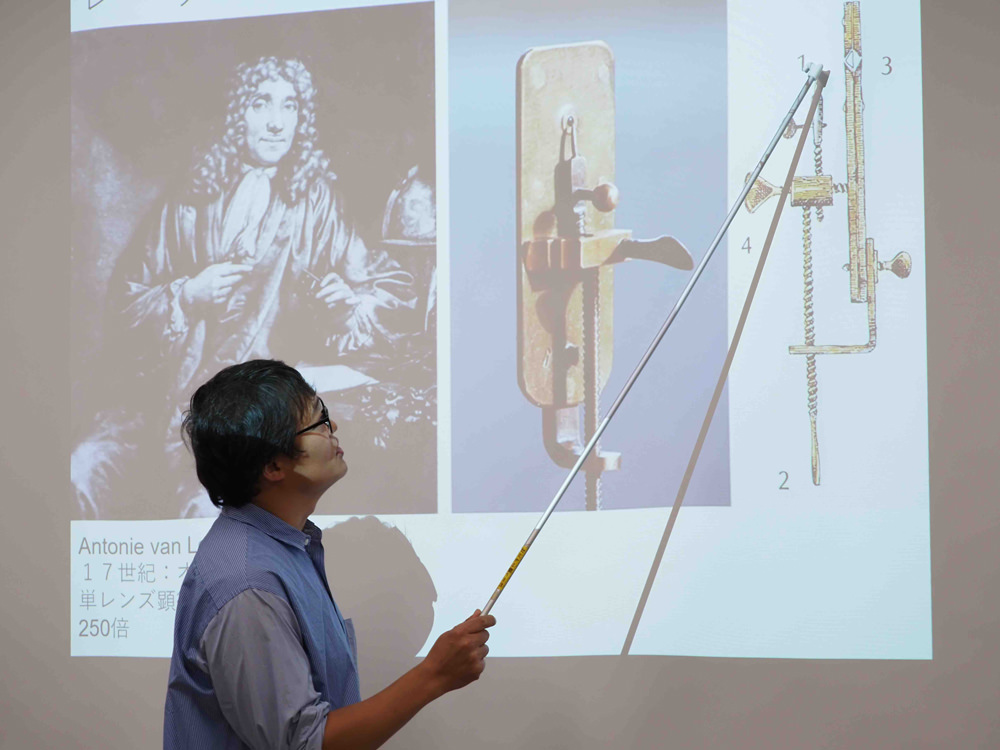

「微生物学の父」といわれるレーウェンフック※さんが作った単レンズ顕微鏡はなかなか高度で、ピントを合わせたり、移動させられるようになっていますが、今日はその機能はないものを作ればいいかなと思います。

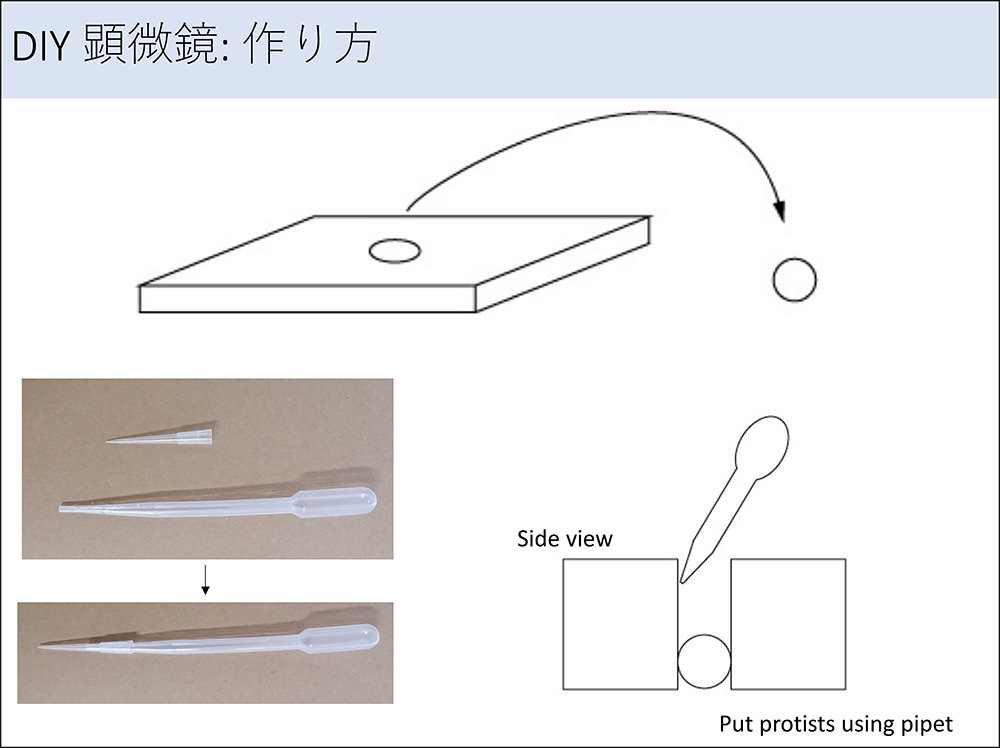

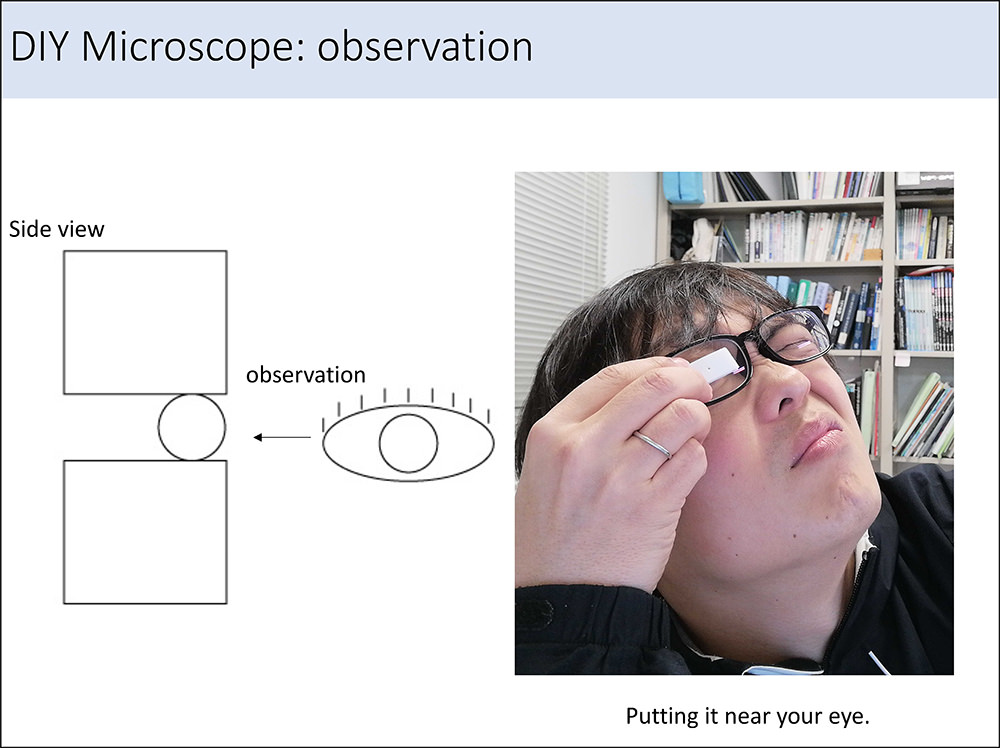

使うパーツは2つ。食品トレーとネット通販で買ったガラスのビーズだけなので、非常に安く簡単に作れます。食品トレーに穴を開け、ビーズをセットしたら完成。観察する時は、原生生物をたらした方からのぞかないよう、気をつけてください。もう1つ大事なのは、目にすごく近づけること。メガネをかけている人はメガネの上に置くぐらい近づけてください。蛍光灯の方向を見ると、見えますよ。あと、スマートフォンのインカメラの上に置くと、動画も撮れます。ということで、観察しましょうか。

- ※アントーニ・ファン・レーウェンフック(Antonie van Leeuwenhoek):オランダの商人、科学者。歴史上初めて顕微鏡によって微生物を観察し、「微生物学の父」とも称される。

手作りの顕微鏡の部品・作り方・観察方法

①顕微鏡を準備

説明に従って、食品トレーとビーズで顕微鏡を作ります。

これだけで作れるんだ!

小さいビーズね。

でき上がった顕微鏡

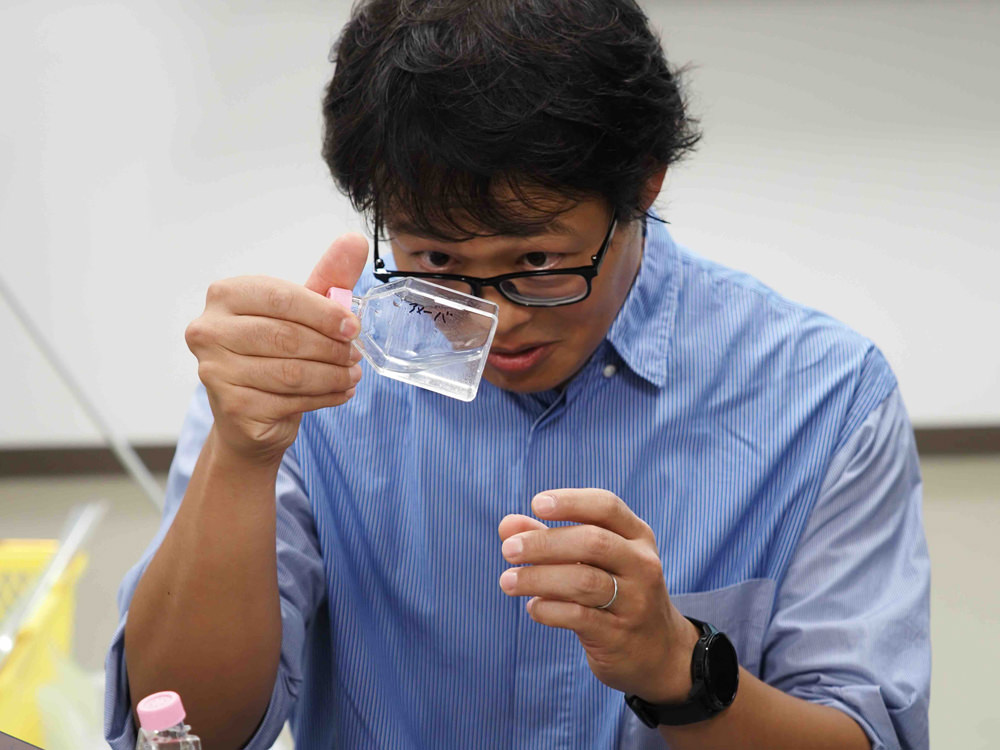

②原生生物を確認

顕微鏡にセットする前に容器に入った原生生物を確認。

ロクロクビムシ、見たい。一生見ることがないかも!

これが一番よく見えるから、目で見る時におすすめ。

容器の中はユープロテス

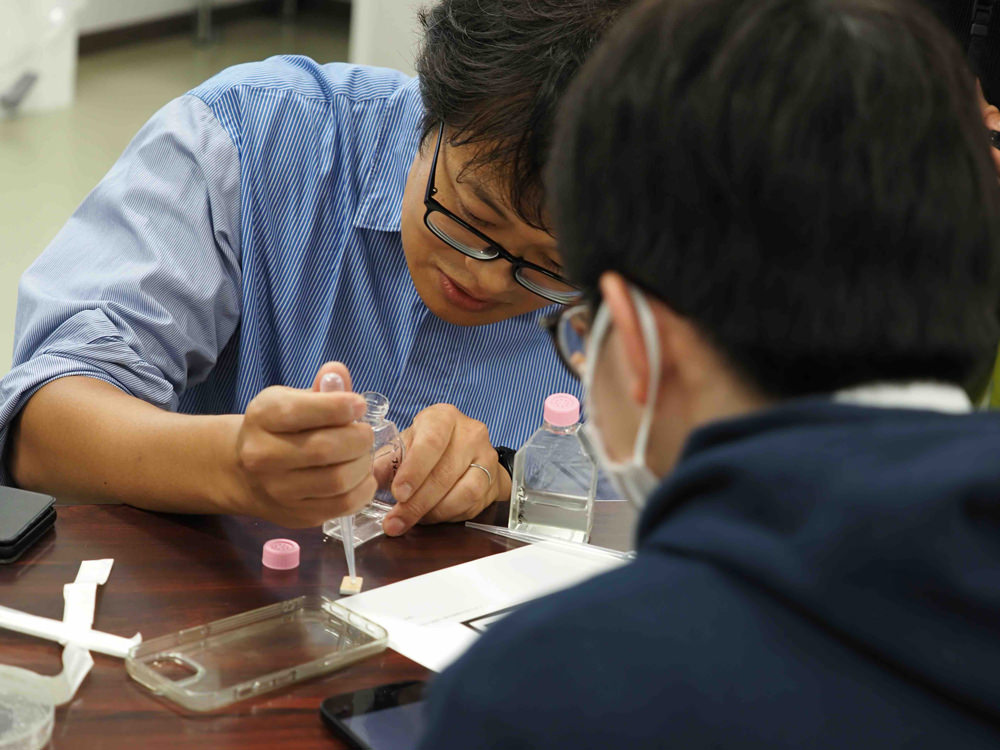

③原生生物をセット

用意していただいた原生生物をスポイトで吸い上げて顕微鏡の上へ。

スポイトを新しいのに代えないと。

息をひそめて慎重に。

西上先生もお手伝い

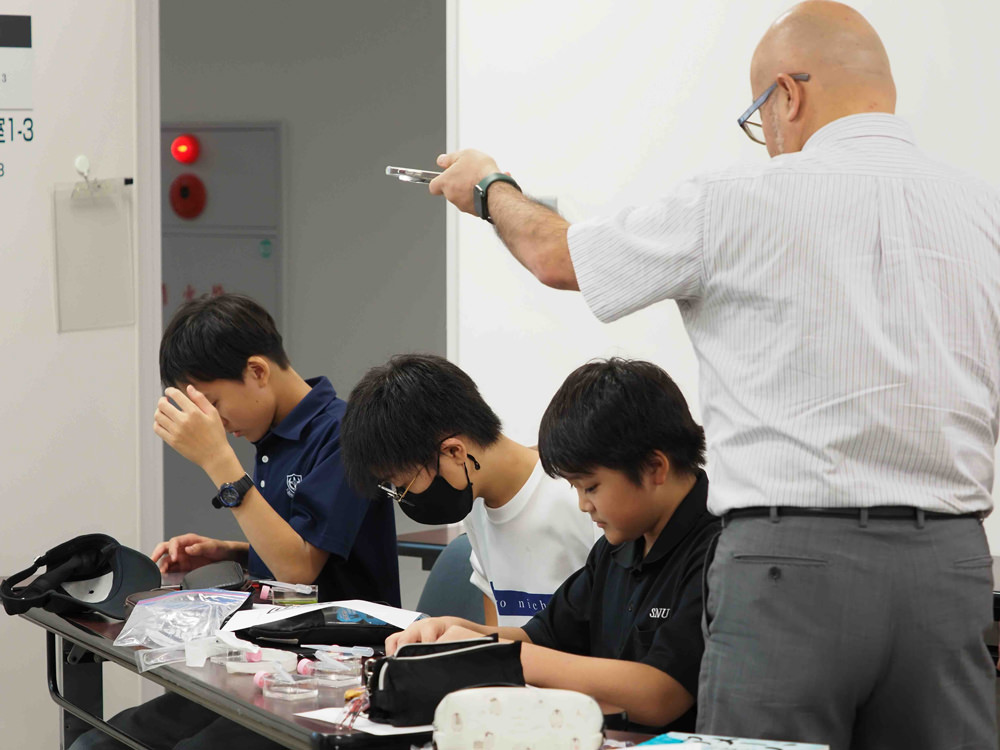

④観察開始

極力目に近づけることが観察のコツ。

何かいる! ヤバ!

うわーっ! すごい、すごい!

蛍光灯の方向を見て観察

⑤じっくりと動きを観察

中学生チームは各自が持参したタブレットで、高校生チームは自身のスマホで観察。

動き回っているね。

ライトを離した方がきれいに見える。

タブレットのインカメラに顕微鏡を置いて

これ、めっちゃキモくない?

アメーバって、あんまり動かないんだ。

スマホのインカメラに顕微鏡を置いて

やはり実物を見た感動は大きく、さまざまな質問が飛び交いました。

「もう1つ、作っていいですか?」

「何個でもいいよ」

「ロクロクビムシはいつも頭を出しているのですか?」

「いや、餌を入れた時に活発に首を伸ばします。普段は休憩して丸くなっているのも多いですね」

「これ、アメーバ?」

「このアメーバを飼っている研究室は日本に2つしかない。アメーバはかなり玄人向きです」

「シスト化する?」

「シストになれるのとなれないのがある。このロクロクビムシはシスト化しません」

※シスト化:生物体が厚い膜をかぶり、一時的に休眠状態となったもの。

ドキドキ、ワクワクの30分でした。