「センス・オブ・ワンダー」を伝えたい

———多様な虫がいるわけですが、研究室で飼っていないものをテーマにする場合は、捕まえて飼育するところから始まるのですか?

もちろんそうです。ぼくたちが扱っている虫のほとんどは、ショウジョウバエや線虫、メダカやマウスのようなモデル生物ではありませんから、野外から採ってきて調べ、さらに飼育を試みるところからスタートします。実験室で飼育維持することができるようになれば、いろんな実験操作や詳しい研究が可能になります。もっとも、ある虫にとてもおもしろい、ぜひ研究したくなるような現象があるにもかかわらず、その虫の飼育維持が難しいこともよくあって、そういうときには毎年シーズンになるとその虫を野外から採ってきて調べる場合もあります。期間の限られた季節労働になり、研究の進みも遅くならざるをえず、なかなか大変なんですけどね。

———先生がこうした昆虫の内部共生などの研究をスタートされてから30年余り。この間、次世代シーケンサーやDNA干渉、ゲノム編集など、分子生物学のさまざまなツールが開発されて、非モデル生物でもいろいろなことができるようになりましたが、先生にとって重要だったものは何でしょう?

PCR法は革命的でしたね。昔は、培養できない微生物は解析どころか、存在を認識することすら不可能でした。例えば土の中の微生物で培養できる割合って、全体の0.01%をはるかに下回るんです。PCR法が登場する前までは、人工的な培地で増やすことができる微生物だけが認識され、実験操作の対象になり、研究されてきました。ところがPCR法の登場によって、土壌でも海水でも塵芥でも、微量のDNAさえ抽出できれば、そこにいるありのままの微生物の多様性を遺伝子配列の形で認識できるようになったんです。そして、環境中の微生物の大部分は実は培養できないものばかりで、これまで知られていた何万倍もの微生物がいることがわかったら、どうなったか。見える世界が180度変わってしまいました。共生微生物は培養できないものが大部分だからなおさらです。PCR法の普及前後で、微生物学は本当に大きな変容を遂げました。

もちろん近年では、次世代シーケンサーを用いて、高速でDNAの塩基配列の決定ができるようになったのが大きいですね。石川先生の研究室で、アブラムシの細胞内共生細菌ブフネラの全ゲノム塩基配列を決定したのが2000年です。その論文は培養できない細胞内共生細菌のゲノム情報を初めて解明した画期的な研究としてNature誌に掲載されたのですが、当時要した機器、費用、労力、時間は甚大なものでした。ところが今は、ナノポアとかのコンパクトなシーケンサーに試料を朝にセットして、次の日にはもう共生細菌の概要ゲノム配列が手に入ります。革命的な違いです。ゲノム情報だけでなく、次世代シーケンサーを使ったRNA-seqという方法で、発現している機能遺伝子群を一網打尽に同定することも簡単にできるようになりました。

でも、しょせん、それらはツールにすぎなくて、結局は何を研究するか、どういうおもしろい現象を見出していくかということが大事なんです。

昔は、高度なツールを利用できるのはモデル生物しかなかったけれど、今は多種多様な生物に対して最先端の技術を使った研究ができるようになってきた。だからこそ今、進化生物学は、生物学の中で最もエキサイティングに盛り上がっている分野の一つで、若い人たちの熱やレベルがすごく高いんですよ。

———研究を進めていくうえで大切にされていることは何ですか?

これは哲学的なこと、個々の研究者の指向性や価値観の話になってくるんですが…、例えばこちらから質問をさせていただくと、研究者として生きていくうえで「愛」の反対語って何だと思います?

———えーと、無関心とか?

それは人間関係における「愛」の反対語の一つの模範解答ですよね(笑)。ぼくが問うたのは研究を進めていくうえで「愛」の反対語は何だろうってことなんです。もちろんいろんな答えがあると思うのですが、ぼくの中では「愛」の反対は「戦略」もしくは「打算」になるのかなと思ってます。例えば、がんの新しい治療法の研究は、誰の目から見ても重要性が明らかです。成功すれば多くの患者さんに幸せをもたらし、医療の進歩に直結します。もちろん成功した研究者には大きな栄誉が与えられます。ですから、そういう研究領域には大きな研究資金が投入され、多くの研究者がしのぎを削って取り組むわけです。そこには明確な目標もしくは社会に広く共有される価値観があり、そこへの到達および実現をめざしての「戦略」や「打算」が研究者たちを駆動するという側面があります。一方で、「愛」って何かというと、理屈ではなく、自身の中から湧き上がる、どうしてもやりたい研究に取り組むということなんです。

———というと?

がんの治療法の研究や、再生医療の研究のように、誰の目にも明らかな、やるべき価値のある研究があって、多くの人たちが使命感あるいは野心をもって、そういう研究に全力で取り組んでいます。それは本当に素晴らしいことです。では、ぼくもそういう研究をするのかというと、それはちょっと違うなと。なぜなら、そういう研究はぼくがやらなくたって、間違いなく誰かが進めてくれるはずだからです。ぼくは自分が人生をかけて研究をするからには、何の役に立つかわからなくとも、誰も注目していないとしても、自分が本当におもしろいと思える研究、自分でなければできないような研究をしたい。もちろんそれは簡単なことじゃない。ほかの人がやっていない研究テーマというのは、単につまらないから、発展性がないからそうなっていることが多いんです。つまり、自分以外には誰も興味を持たないタコツボ研究に堕する可能性も高い。ほかの人は手をつけないけれども、自分がやってこそ価値の出るものをどうやって見出すか、そこには価値観とかセンスとかビジョンもありますが、やはり理屈や戦略を超えて、自分はこれに興味がある、これをやりたいという「愛」が重要になってくるのではないか。誰も気づいていないマイナーなところに、すごく光る、やる価値のあるものを見出していく。ある意味宝探し的な、そういう研究に取り組んでいきたいと思っています。

———それがいろんな変わった虫の研究につながるのですね

「どうやったらそんなにたくさんの研究テーマが出てくるの?」と聞かれることもありますが、そうやっておもしろいもの、ワクワクするものを追いかけてきたことの自然な帰結なんです。

社会性アブラムシのモンゼンイスアブラムシにおいて、樹木に作る虫こぶ(巣)が敵に壊されたとき、多数の兵隊幼虫が体液を放出して穴をふさぐという「自己犠牲的な虫こぶ修復」の分子機構を解明した。虫こぶの外に取り残された幼虫は死んでしまうし、体液を分泌すると体の中身の大半を失ってしまい、その後は脱皮・成長できず、体が縮んだ幼虫のまま一生を終える。それなのに幼虫たちがせっせと穴を修復するさまは、まさにセンス・オブ・ワンダーに溢れている。

詳細は2019年4月16日の産総研プレスリリースを参照。

「兵隊アブラムシが放出する体液で巣を修復する仕組みを解明」

———これからの計画は?

すでに始めているのですが、一から共生をつくり出そうという研究プロジェクトに取り組んでいます。ぼくたちは共生進化の結果としての共生関係の機能、意義、多様性についてずいぶん明らかにしてきたけれど、そういった高度な共生関係がどういうふうにできてきたかについては、今あるものを比較して、推定するくらいしかできない。やはり共生進化の本質を理解するためには、一から共生関係をつくり出し、目の前で共生進化が進んでいくところを観察し、記載し、解明していくことにより、これまでにない共生の理解が可能になると思うんです。

———進化を一からつくり出す…?

例えば細胞内共生細菌ブフネラは、アブラムシの特別な細胞の中でしか生きていけなくて、ゲノムがすごく小さくなって、共生のためにすごく特殊化しています。でも、遺伝子配列に基づいて調べてみると、意外にも大腸菌などの腸内細菌の仲間に近縁なんですね。しかし、今のアブラムシをいくら調べても、大腸菌みたいな普通の細菌がブフネラみたいになったプロセスはわからない。高度な共生関係の起源というのは、進化生物学における大きな謎の一つです。

そこで今、大腸菌をカメムシに人工的に共生させて、実験室で共生細菌に進化させようという「ERATO共生進化機構プロジェクト」を進めています。

ERATO共生進化機構プロジェクトのウェブサイト。

https://www.jst.go.jp/erato/fukatsu/

———なぜ大腸菌なんですか?

大腸菌というのは、最もよく理解されたモデル細胞です。約460万塩基対のゲノムに4000個以上の遺伝子がコードされ、うち7割程度の機能がわかっています。このようなモデル細菌を実験室内で昆虫と共生進化させて、その過程を詳細に観察、記載、解明することができれば、それは共生という生命現象の理解の一つの究極の形となりうるからです。

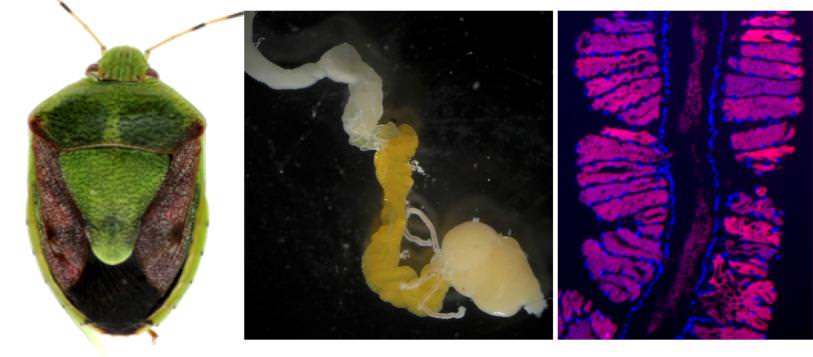

チャバネアオカメムシという虫は、消化管の後端にオレンジ色の共生部位があって、そこに存在する腸内共生細菌が生存に必須なのですが、私たちは最近、この腸内共生細菌を大腸菌と置換した人工感染実験系を開発しました。大腸菌では突然変異率を100倍以上に高めたり、任意の遺伝子を壊したり加えたり、いろいろな実験操作が自在にできるので、進化を加速したり、方向性を変えたり止めたり、共生進化の理解に実証的に取り組むことが可能になります。さらに、大腸菌はもともとマウスやヒトなど哺乳類の腸内細菌ですよね。ということは、カメムシと共生進化させた大腸菌を無菌マウスに移植したらどうなるかとか、その逆とか、虫と哺乳類の腸内共生機構の共通点と相違点について検討することも可能になるんです。

(左)チャバネアオカメムシ。(中)摘出した消化管。後端のオレンジ色の領域が共生器官。(右)共生器官の盲嚢(もうのう)内腔に局在する共生細菌(赤)。青は宿主核DNA。

詳細は2016年1月11日の産総研プレスリリースを参照。

「環境細菌から進化する共生細菌」

———先生は若い人への講演などにも力を入れていらっしゃいますね。

サイエンスというのはもともと「空は何で青いの?」「水はどうして冷たいの?」といった、直接の感覚に訴えかけるような、素朴な疑問に回答を与えるものであったはずですよね。しかし今では、サイエンスの細分化、専門化があまりに進んでしまったため、一般の方が最新の研究成果の話を聞いて感動したり、納得したり、腑に落ちたりというのが、残念ながら、なかなか難しくなってしまったところがあります。

でもぼくの研究の場合には、見た目ではわからないような微生物が身近ないろいろな虫の体の中にいて、アブラムシの体色を変えたり、チョウチョのオスをメスにしたり、ゾウムシをカチカチに硬くしたり。わかりやすいし、興味深いですよね。こうしたサイエンスにおける「センス・オブ・ワンダー」を次の世代を担う若い人たちに伝えていきたいのです。

———たしかに、お話をうかがって驚きの連続でした!

自然界にはとてもおもしろい生命現象がたくさんあります。ぼくは、かつて博物学が記載してきたような、生物の多様性にもとづいたワクワクするような現象の数々を、ただ「おもしろい」と言って眺めているだけでなく、現代生物学の最新技術を駆使して新たな命を吹き込みたい。いわば博物学と現代生物学の発展的統合をめざし、志を同じくする仲間たちとともに、日々研究に取り組んでいるんです。

(2021年6月25日更新)