トカゲにヘビ、トンボ…捕まえてきては飼育に夢中

———ご出身は?

広島市で生まれ、高校まで広島で育ちました。父が広島大学で臨床医をしており、研究者でもあって、小学校1年から3年までは留学先のオハイオ州に一緒に行きました。最初のころはもちろん英語は喋れなかったのですが、子供ですから半年ぐらいで話せるようになって、そういう体験も、無意識ではあるけれど言葉の研究をやりたいと思うようになった背景にあったかもしれません。

7歳。アメリカ移動直後、近所の子供たちと(左端)

同じく7歳。オハイオの冬は寒い(右から3人目)

———広島ではどんなふうに遊んでいましたか?

野山にいる動物が好きで、自宅近くの野山に出かけ、トカゲやヘビ、昆虫、魚などいろいろな動物を捕まえてきては飼っていました。例えば、トンボなどはもちろん成虫もたくさん捕まえましたが、ヤゴの段階から羽化するまで育てるんです。エサやりが大変で、ボウフラをいろいろなところから捕ってきたり…。トカゲなども、卵を産ませてそれを孵化させるのに苦労したことが今でも印象に残っていますね。

———トカゲを捕まえてきたりすると、お母さんはびっくりされたのでは?

ポケットにトカゲを入れて帰ってきたりするとさすがに驚きましたが、母も動物好きだったのでとくに困らなかったですね。

———ペットは飼っていましたか?

犬のほかに、ジュウシマツやセキセイインコ、シマリスやウサギなども飼っていました。

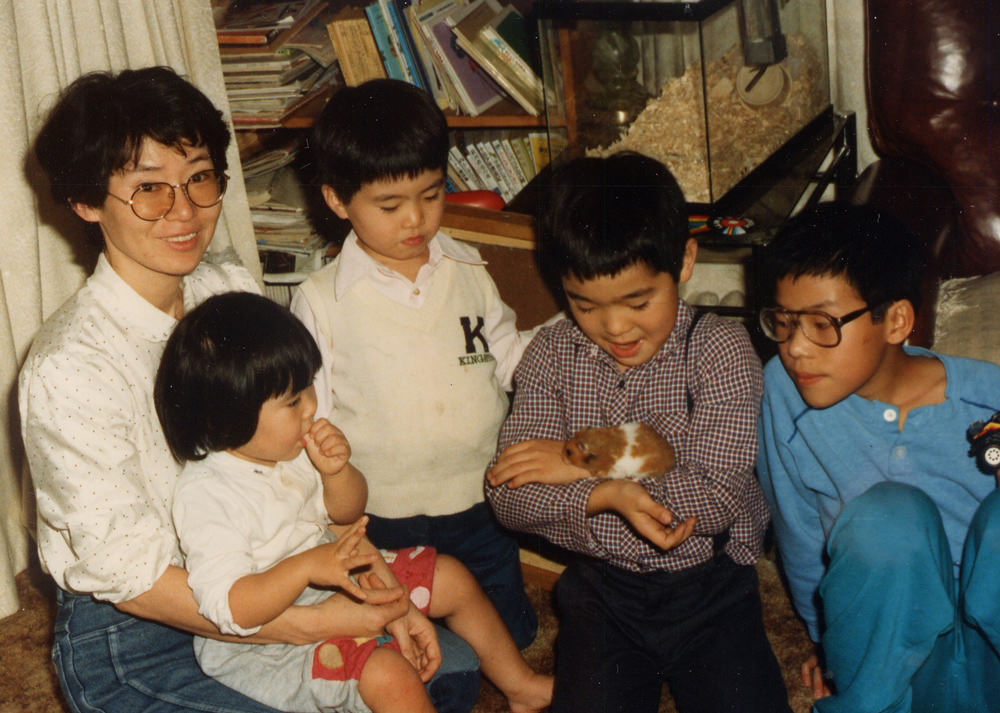

8歳。飼っていたゴールデン・ハムスターを抱く(右から2人目)

———野生の生き物からペットまで、動物に囲まれて暮していたんですね。すると、小中学校時代の将来の夢も生き物に関係する仕事でしたか?

子供のころは宇宙飛行士になりたいと言っていました。本気だったかどうか、今となってはわかりませんが。一方で、研究者に対する憧れみたいなものもありましたね。

———小中学校の自由研究で、動物の観察をしたとか?

いやぁ、まじめに取り組んだ覚えはないなぁ。何か適当にやったんだろうけど、まるで覚えていません。

———研究者になりたいと思うようになったのはいつごろですか?

高校2年か3年ぐらいだったと思います。脳や神経に興味が出てきて、とくに影響を受けたのは、立花隆さんと利根川進さんの対談『精神と物質 分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか』(文藝春秋)でした。

———スポーツなど、高校時代に熱中したことはありますか?

仲間うちで草野球をやったりはしましたが、スポーツはろくにやっていません。クラブにも所属せずに、好き勝手しながら遊び歩くというのが好きでした。だから組織だったことはいまだに苦手で、学会なども実は苦手なんです(笑)。

———それはどうしてですか? 縛られたくないから?

はい、そうだと思います。大学は京都大学理学部に進みましたが、そこでも「人と同じことをやったら負け」というような思想を受けて育った感じがします。

———進学先に京大の理学部を選んだのは?

かなり早いうちから、理学部だったら京大と決めていました。ノーベル賞といえば京都大学という雰囲気があったし、利根川進さんも京大理学部出身ですしね。人の役に立つとか、社会の役に立ちたいというのではなくて、その対極にあるような研究をやりたいと考えていました。