ジュウシマツのさえずりには「文法」がある

———基本的なことを教えてください。言葉の研究にあたって小鳥を選んだのはなぜでしょう。マウスやあるいは霊長類のサルなどはダメなんでしょうか?

マウスやサルは音声でコミュニケーションはしていますが、警戒音だったりして、遺伝子で決まったパターンしかしゃべることができません。

———え? マウスはともかく、ヒトと同じ霊長類であるサルは仲間と会話しているのではありませんか?

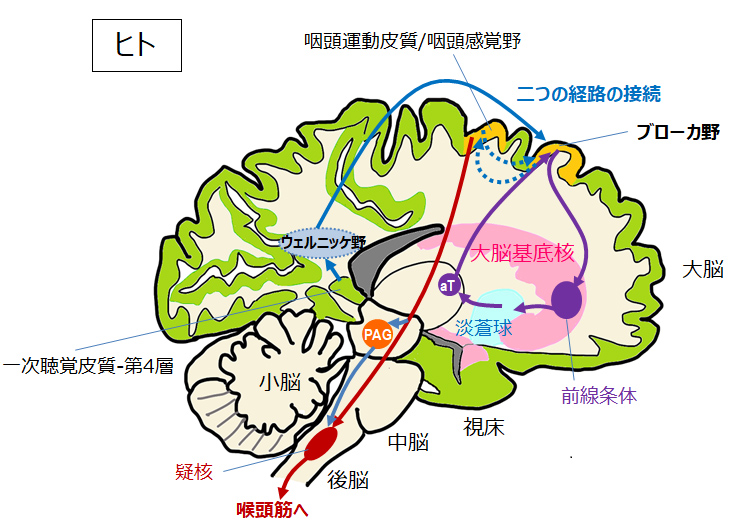

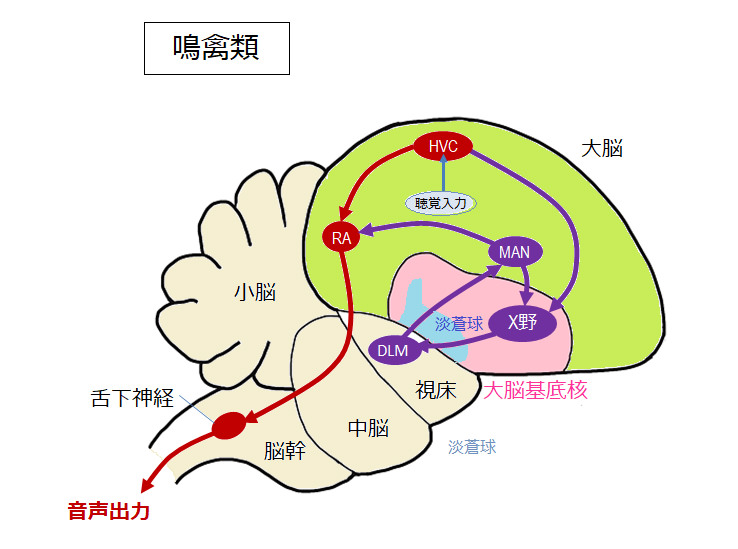

言葉にかかわる神経領域として、大脳にはブローカ野とウェルニッケ野があります。サルやチンパンジー、ゴリラにはこういう神経領域がヒトと同じ機能を果たしていないことがわかっていて、このため音を自在に組み合わせ、それを目的に応じて使うなどといった高度な言葉が使えないのだろうといわれています。ところが、スズメ目の鳴禽類の小鳥にはブローカ野とウェルニッケ野と機能的に類似する神経領域があり、ぱっと見の形は違いますが、情報処理に関わる神経細胞の数にしてもヒトとまったく一緒であることがわかっています。おそらく、脳の回路レベルでは小鳥はヒトと非常によく似た情報処理を行っているというのが、ここ数年でわかってきたことです。

ヒトと小鳥の音声の認識と発声に関わる主要な神経領域。ヒトのウェルニッケ野は図の奥側、側頭葉に位置し、弓状束と呼ばれる神経経路を経てブローカ野と接続している。

※Charkraborty 2015 Phil. Trans. Royal Society Bを参考に作図

———鳴禽類の鳥たちはヒトと同じような脳の回路を持ち、しゃべる能力を後天的に身につけていくのですか?

鳥の鳴き声には「地鳴き」と「さえずり」の2種類があって、例えばウグイスなら、「チャッチャッ」という舌打ちのような声が地鳴きで、「ホーホケキョ」と美しいメロディを奏でるのがさえずりです。地鳴きは学習で変化しないことが知られていますが、さえずりは発声の学習によって身につけるもので、幼少期に聞いた親鳥やまわりの鳥のさえずりを自分なりに解釈して、自分のパターンとして音声をつくり出すのです。小鳥のさえずりの習得や脳の発達メカニズムを解明することで、ゆくゆくはヒトの言語などの高次情報処理につながる脳内の神経メカニズムの解明をめざしたいと考えました。

———研究対象となるのはどんな小鳥ですか?

小鳥のさえずりの研究では、世界的にスタンダードになっているのはキンカチョウという鳥で、2番手がジュウシマツ。あとはカナリアなどですが、それぞれに特徴があって、目的ごとに使い分けることが多いです。

———種類によって向き不向きがあるのですか?

明確にあります。キンカチョウは決まったパターンのさえずりしか発しません。親鳥のさえずりを聞いて学習して大人になったらその学習したパターンで毎回さえずる。その際の神経機構とか、いつどのように発達していくのかという研究に向いています。それに対してジュウシマツはいろいろなパターンでさえずります。だからバリエーションのあるようなさえずりをどうつくっていくか、鳴きわけていくのかという研究にはジュウシマツが向いているわけです。

キンカチョウの親子。左上から母親、子(メス)、子(オス)、父親

ジュウシマツ

———渡邉先生のもとで取り組んだのがジュウシマツを使った研究ですね。2011年にアメリカの科学誌「ネイチャー・ニューロサイエンス(電子版)」に発表された論文は、大いに話題になりました。

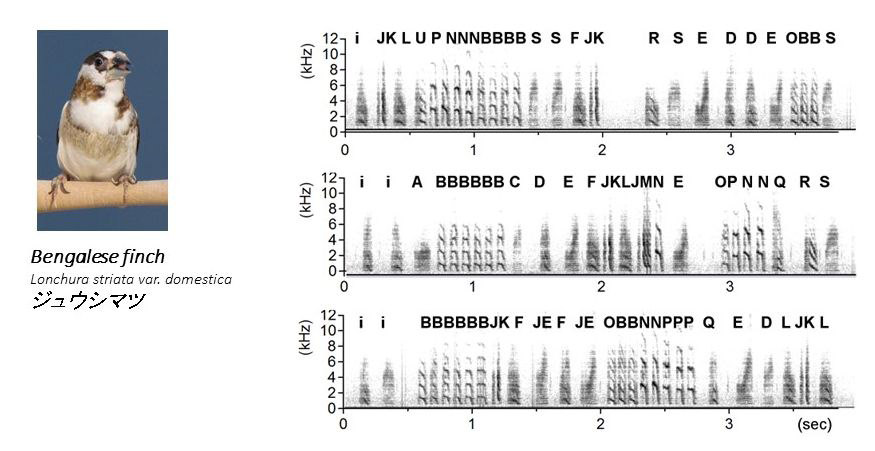

あの研究では、ジュウシマツは非常に鋭敏に音の違いを聞き分けていて、彼らのさえずりによるコミュニケーションには法則性を持った「文法」があること。そして、人工的に音を組み合わせて「文法」を逸脱したさえずりを聞かせるとそれを識別し、行動が明らかに変化することが観察できました。

ジュウシマツがさえずる周波数のスペクトラム表示パターンを用い、音声シーケンス(音の並び)を解読。右側はバリエーションの一例。一部分を入れ替えたさえずりやまったく異なる順序法則をもつ「人工さえずり」を用いて、ジュウシマツの行動を観察した。

———その文法の識別能力は、いつごろから発達するのですか?

ヒナが巣立ち、ほかの個体とコミュニケーションするようになる生後40~70日にかけて発達します。生後すぐに他個体のさえずりが一切聞こえない防音環境で飼育したジュウシマツでは、文法の識別が十分にできませんでした。

———論文の反響はいかがでしたか?

非常に注目されたのですが、このときは文法を識別できているかどうかを鳥の行動を見て分析したんですね。でも実際に鳥がヘンテコな文章だと本当に違いを判断したのかとなると、行動学レベルでの観察ですからどうしても研究者の解釈が入ってきてしまう。となると、議論がつきないわけです。だから誰でも納得できる客観的な方法を使いたいと考えました。また、彼らがどういう状況でどんなさえずりを使うのか、あるいは単に縄張りアピールのために内容はどうでもいいから音声を発しているのか、そういったこともよくわかっていません。それを明らかにしたいと、もっか最新のツールを使って研究を進めています。