クラウドファンディングで研究の楽しさを共有したい

———ところで先生の研究室では、2021年12月から、小鳥のさえずりを研究するための費用をクラウドファンディングで集める活動を展開されましたね。

「動物の『ことば』を解読する研究促進のため、実験機材購入にご支援を!」と呼びかけて、200万円を目標にクラウドファンディング開始。ありがたいことに、目標額を1か月ほどで達成でき、2月末の終了時には総額427万円5000円の寄附をいただきました。

目標達成のバラのリボンが研究室前のポスターについていた。

———おめでとうございます。当初の目標の倍の金額と、反響も大きかったのですね。

始めたときに全国の先生から「研究費に困っているのか」とご心配いただいたりしたんですが、実はお金のことよりも、本当の目的は別のところにあるんですよ。

いま日本経済は右肩下がりで、基礎研究も軽んじられて暗い展望しかないという雰囲気が濃厚ですが、基礎研究は楽しいものだということを、学生や一般の人たちに知ってもらいたいというのがクラウドファンディングにトライした真のねらいです。

———基礎研究の楽しさを知ってほしい、と。

科学で楽しいのは「この研究をしたらどんなことがわかるのか?」というワクワク感です。それを論文として発表したものを一方的に提供するのではなく、研究が始まった段階から一般の人にも参画してもらって、研究が進んでいく過程を共有してもらいたいのです。

それに、クラウドファンディングはみなさんからお金をいただいていますから、寄附した人はいわば「研究の株主」みたいなもの。株主を対象に、定期的に成果報告会のようなものを開いて、そこでいろいろなコミュニケーションができるのではないかと思っています。小鳥のさえずりがテーマなのでわかりやすいし、「毎日ペットと会話しています」というような人もいるでしょうから、みなさんからの率直な意見も寄せていただき、研究に生かしていきたいと考えています。

———どんな応援コメントがありましたか?

寄附をしてくださった方は、ペットとして鳥を飼っている方や、学生時代に言語学を学んでいた方などいろいろですが、小鳥たちが何を話しているか小鳥の気持ちを知りたいという人、鳥の言葉を理解できれば人間以外の視点から世界が広がり、人間と動物の共生に役立つというコメントをくださる方、ヒトの言葉に興味があってそれを解明するためには小鳥のコミュニケ―ション理解が必要だと思うといったコメントを多数いただき、勇気づけられました。VRとAI技術で解析していくという研究にも興味を持っていただいたようです。

———クラウドファンディングで得た資金をもとに、セキセイインコやブンチョウなど、違う小鳥の種でのさえずり解析も手がけたいとのこと。

子供のときにセキセイインコは飼っていましたが、おしゃべりで、鏡に向かってしゃべり続けたり、お互いに鳴きかわしたりと常にしゃべっているんですが、難点があって声が小さくて早口なんです。音声を分離するのが難しいけれど、ジュウシマツでうまくいくことがわかったので、今後は種によってどんな違いがあるかについても探究していきたいですね。

いずれにしても1個体だけ調べてもダメで、多数の個体を調べないといけない。今回クラウドファンディングに挑戦したことで、多数の個体を計測するための装置類を充実させることができます。

———現在研究室では何羽ぐらい飼っているのですか?

100羽~150羽ぐらいですね。その中で実際に実験に使うのが30~40羽ぐらい。実験の目的に応じて、ずっと防音箱で育てたり、特定のパターンだけ聞かせて育てたり、遺伝子導入をしたり…。脳の活動は発達の過程で刻々と変化していくので、その違いを見るための研究も進めています。

魚釣り用のクーラーボックスを活用して小鳥隔離施設を自作。PCで鳥たちの声を解析している。

———研究をしていて一番おもしろいのはどんなときでしょう?

新たな実験系を思いついて、それを実際に実行するときがわくわくしますね。最近は、発見した現象をひとつの論文にまとめる過程もおもしろいなという気持ちになってきました。

———鳥の言葉以外の研究もなさっていますね。

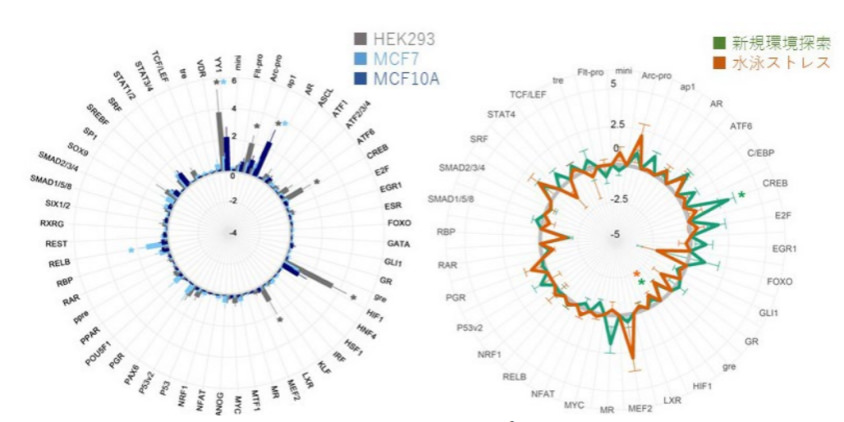

実は鳥よりもマウスの研究がメインなんですが、マウスでも、遺伝子ではなく経験によって脳がどう変わるのかということを調べています。脳の中で100種類ぐらいの転写因子の活性を網羅的、定量的に評価する技術を開発して、マウスが病気になったときや学習したときに転写因子の活性がどう変わるのか、その結果、遺伝子の発現がどう変化するのかを計測・数値化できるようになりました。これを指標に、能力を促進するような教育法を開発するとか、あるいは、うつ病などの場合に脳の転写因子の何がどうおかしくなるのかがわかるので、それをもとに疾患の予防や治療に役立つ薬剤の開発につなげていければと思っています。

転写因子活性プロファイル例。左は3種類の細胞種(HEK293、MCF7、MCF10A)の転写因子活性化状態の違いを表したもの。右はマウスに課題を与えたあとの転写因子活性プロファイル変化を示す。グレーの円の外側が活性上昇、内側が活性低下。

2022年2月13日「iScience」誌電子版に発表

「生体内細胞の多数の転写因子の活性測定法を開発」のニュースリリースはこちら

———若い人へのメッセージを。

世間の声に惑わされずに、好きなこと、やりたいことをやってほしい。最近の大学生の話を聞いていると、この先何十年もバリバリやっていける自信がないとか、社会に役に立つことじゃないと意味がないのではないかとか、ちょっと考えすぎじゃないのかなという人が多い気がします。純粋にやりたいことをやるのが一番だと思いますし、それなりの研究をしていればちゃんと評価してくれるので、勇気を持って、自分の道を進んで行ってほしいですね。

研究室のメンバーとともに

(2022年3月15日更新)