分子から人の腎臓で起きている現象に目を向ける

———どんな転機でしょうか?

2010年から京大で始まった、若手研究者に自由な研究環境を提供しようという「白眉プロジェクト」の第1期生になりました。集まったのは、数学とか植物学、昆虫学、天文学、物理学、宗教学といった、まったく分野の違う研究者たちです。そこでいろんな分野の人と議論する中で大きな気づきがありました。

細かい分子がどうこうと言っても、あまりみんなの心に響かないんですよ。それより、「どの細胞が悪くなると腎臓病はだめになるのか」とか、「腎臓ってなぜ何種類もの細胞があるのか」、「腎臓にある細胞はどこから来てどこへ行くのか」、そういうことを聞かれるんです。私はそれまで一生懸命分子について研究していて、たまたまGas6とUSAG-1を見つけたので、これこそ大事だと思っていたわけですが、この2つについてよく知れば腎臓病学のすべてがわかるかというと、そんなことはないわけです。

———分子以外にも大事なことがあるというわけですね?

もっと、腎臓における細胞の働き、ふるまい、どの細胞がだめになったら腎臓が線維化するのかとか、どの細胞がだめになったらもう元の健康な腎臓には戻れないのか、腎臓病を治すためにはどの細胞をターゲットにするのがいいのか、ということを研究したほうがいいんじゃないかと思い始めたのです。これまでの腎臓を悪くする分子の解析から細胞のふるまいへと大きく研究をシフトチェンジしようと思ったのはこのころです。

———それまでやってきた研究のやり方を変えるとなると、かなりの決断では?

同じころ、大学内で神経・細胞薬理学の成宮周(しゅう)先生やアポトーシスの長田重一(ながた・しげかず)先生など、いろいろな分野のメンター(助言者)の方とお会いして、たくさん話を聞くことができました。その先生方がどんなことを考えて自分の研究を組み立ててこられたのかを聞くうち、自分の研究スタイルはこのままではだめだなとますます強く思ったのです。そんなときに本庶先生に、「研究のことなんて何も知らない人を捕まえてきて、1分話しただけで、それはすごいと思われるような研究がいい研究や」と言っていただいたんです。本当にその通りで、ひとことで重要性が語れるような研究をしないといけないと、そのとき思いました。

そしてもう一つ、これまで私はずっと自分が注目したり見つけてきた分子に注目してきたけれど、本当に大事なのは「現象」だと考え直しました。生体で起こっているけれども誰も見つけていない「現象」を見つけて、そのメカニズムを明らかにしようと思うようになりました。結果的にそのメカニズムとして分子が見つかればもちろんそのほうがいいのですが、最初に分子から入ると、その分子が「大事であってほしい」という気持ちばかりが先に立ってしまいます。そうではなくて、起こっている「現象」を深掘りするような研究にしよう。さらにネズミの現象だけでなく、人の腎臓で実際に起こっている現象をもとにしていこう。そうすれば、研究成果が臨床でも役立つはずだと。

こうして、液性分子の研究から、現象に目を向けた研究スタイルへとシフトチェンジしたのです。

———研究をシフトチェンジした成果は出ましたか?

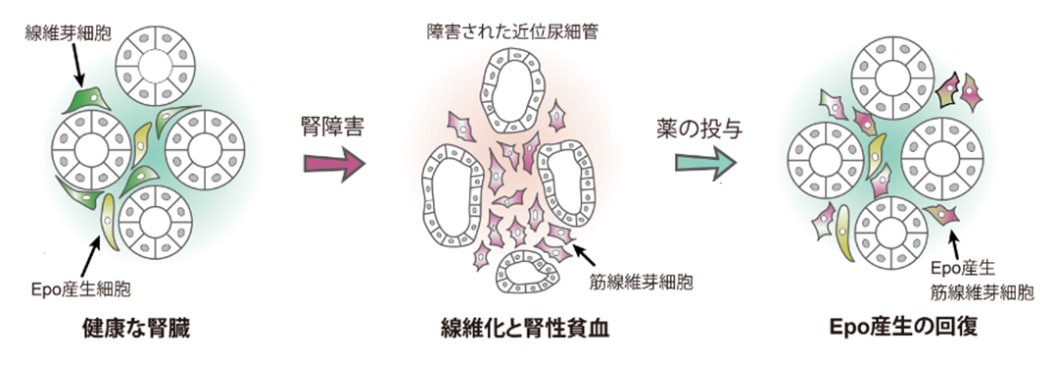

腎臓病が進行して起こる2つの特徴的な症状の「線維化」と「腎性貧血」のメカニズムの一端を解明できました。白眉プロジェクトで異分野の人たちからたくさんヒントをもらうことで、成し遂げた仕事の一つです。

腎臓では、線維芽細胞の一部が、赤血球の産生を促す造血ホルモンである「エリスロポエチン(Epo)」を作り出すが、腎臓病が進むとEpo産生細胞が異常な線維芽細胞に変化しEpoを作る能力が低下してしまい、線維化と腎性貧血が進行する。そこで、特定の薬剤を投与すると、Epoが再び作られるようになる。

(J Clin Invest 2011より改変)