「腎臓病を治る病気に」、「腎臓病患者さんの総合的医療」を2つの柱に

———先生は、2011年に京都大学に新設された腎臓内科の初代教授に就任されましたね。

最初、教授選考に書類を出してくださいと言われたときは冗談だと思いました。刺激をたくさんもらえる白眉プロジェクトがまだ4年も残っていて、研究者としてずっとやっていくつもりだったし、臨床の教室運営などやったことがないので、「絶対無理です」と言ったんです。

———最初は断ったんですか?

そんなとき、老化研究の第一人者である鍋島陽一教授が、「たしかに今、自分の手に合うサイズのラボで、メンバーも5人ぐらいで目が届く範囲にいて、朝から晩までラボにいてそれは楽しいでしょう。でも、腎臓内科ができたら、そこにたくさんの人が入ってきて、今のサイズではできないことができる」と声をかけてくださいました。そのように背中を押していただいて書類は出したものの、「決まりました」と連絡をいただいて、本当に驚きました。

でも改めて思い返してみると、もともと「腎臓を治る病気にしたい」という思いがあるのに、マウスを使った基礎研究だけをやっているとだんだん臨床の現場と乖離している気もしていて、白眉のころは外来診療を再開させていただいていましたので、自分の研究をできるだけ臨床にすり合わせたいという気持ちが強まっていたのだと思います。

———教授に就任されてから10年が過ぎました。

無我夢中のうちに、あっという間に10年が経ってしまいました。最初のころは本当に大変でした。私自身も臨床から離れていたので戸惑うことばかりですし、外来診療と入院患者さんの診療に加えて、透析室の運営管理に学生さんの講義と病院実習、研修医の教育のほか、人事など慣れない仕事も山積みで、当初は生活の9割が臨床と運営でアップアップしていました。でも他科や他大学の先生方に教室運営を一から教えていただき、さまざまな人に力を貸してもらって少しずつ軌道に乗ってきました。

講座の設立とともに就任しましたので、当初は教室員も少なく、7人でのスタートでしたが、幸いなことに、その7人の先生方がとても良い方ばかりで、お一人お一人が何人分もの活躍をしてくれました。数年後には、内分泌代謝内科の腎臓グループの先生方が合流してくださり、学生さんや研修医の先生方も新しい講座ということで興味を持って入局してくれて、今は180人ちょっとになりました。

———2017年に「オンコロジー(治療学)」と「ネフロロジー(腎臓病学)」とをつないだ「オンコネフロロジー」ユニットを開設されました。

数年のブランクの後、臨床に戻ってきて、すごく進歩しているなというところと、まったく進んでいないと感じる部分がありました。とくに課題だと思ったのは、すでに腎臓病に罹っている患者さんは他の疾患も抱えがちなのですが、その治療が十分でないことです。

そこで、腎臓内科を立ち上げたときの「腎臓病を治る病気に」という柱に加えて、「腎臓病患者さんの総合的医療」を二つ目の柱として打ち出しました。

とくに力を入れたいと考えているのが、がん患者さんです。抗がん剤の使用によって腎機能が悪くなることが多い一方で、腎臓が悪くなると薬剤が排泄されにくくなり、副作用が強くなるために、抗がん剤を使いにくくなるというジレンマがあります。そこで、腫瘍内科医の先生方とともに、腎臓病をもつがん患者さんの診療を支援していこうと立ち上げたのが「オンコネフロロジー・ユニット」です。

医療情報部の先生方のご尽力をいただき、入院患者さんの血液検査で腎機能を表す数値が前回と比べて悪化している人を自動的に抽出するシステムを作り、院内のどこで腎臓が悪い患者さんが出ているかを検出するシステムを作ったり、薬剤部と腫瘍内科の先生方のご尽力で、腎機能が悪い患者さんにおける抗がん剤の血中濃度をモニタリングすることで安全なプロトコール(疾患の治療手順)を作ったりすることが可能になりました。この取り組みを紹介したら他の病院にも広がっていき、現在23大学、百数十人が参加する「オンコネフロロジー・コンソーシアム」となって、積極的に研究発表や情報交換を行っています。

———腎臓病の治療に結びつきそうなものは出てきましたか。

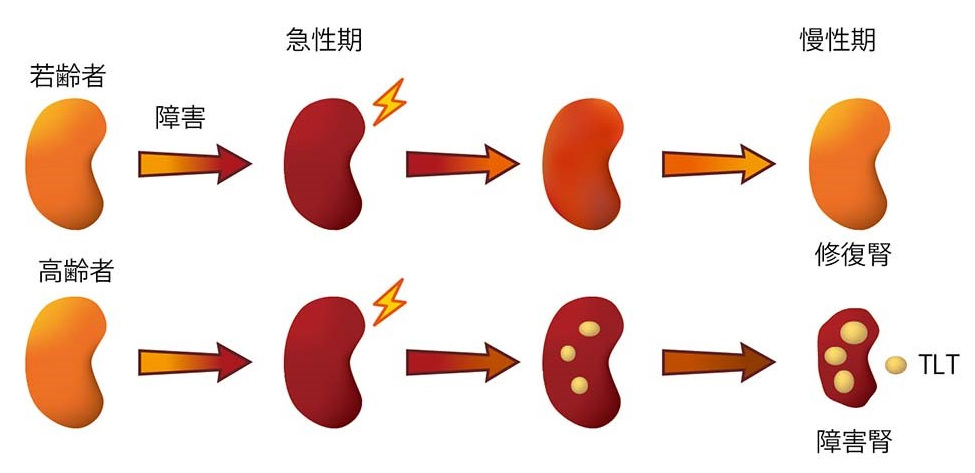

高齢者の腎臓病は治りにくいことが知られていて、人工透析が必要になる患者さんの平均年齢は70歳です。高齢者の腎臓が悪くなると、若い方に比べて治りにくいのですが、そのメカニズムは不明でした。

私たちは、高齢者では、腎臓の障害後に、リンパ節のような「三次リンパ組織」というものができて慢性炎症の場となることで、正常な組織修復を妨げていることを見つけました。さらにその「三次リンパ組織」の形成に必要な2種類のリンパ球をつきとめ、その相互作用を担う分子を同定、その相互作用をブロックすることで腎臓の悪化を阻止できることを見つけました。これをブロックする作用をもつ薬剤は、腎臓病の治療薬になると考えています。

この研究では、高齢者の腎臓で三次リンパ組織ができているという現象から分子メカニズムにたどりつくことができました。さらに創薬へとつながるといいなと思って研究しています。

今年は、移植された腎臓にこの「三次リンパ組織」ができている患者さんでは5年後の腎機能が悪いことも発表しましたが、最初にこの移植腎のアイデアをくださったのは秋田大学腎泌尿器科学講座の羽渕友則教授で、テニス部の先輩なんですよ。

高齢者では、腎臓の障害後に「三次リンパ組織(TLT)」ができ、それが腎組織修復を妨げている。

(Sato Y, Yanagita M Inflamm Regen 2017より改訂)

———研究の手応えを感じる部分ですね。

研究って、世界で初めてのことを発見する喜びと、それをたしかめていくうちに確信になっていくプロセスが楽しいということはみなさんおっしゃると思いますが、私は、その発見を論文にして発信することで、読んでくれた方からfeedbackをいただき、研究がどんどん広がっていく過程でもとてもわくわくします。自分では思いもつかなかった発想に出会い、共同研究に発展したりする。こうしてどんどん世界が広がる喜びを味わうと、こたえられませんね。

———ここまでやってこられて、一番のモチベーションとなったのは何でしょうか?

一番はやはり、患者さんに治ってもらうこと、腎臓病を治る病気にするということです。その次のモチベーションとして自分を突き動かすものは、教室員に幸せになってもらうことですね。この講座を選んで入ってきた一人ひとりが、腎臓内科医になってよかったなと思ってほしいし、充実した人生を歩んで、幸せになってほしいと願っています。キャリアパスも一つのレールに乗せる必要はなくて、それぞれが一番やりたい方向で自己実現してくれれば嬉しいです。

私はこれまで本当にたくさんの素晴らしい先生方に出会って、育てていただきました。自分では無理と思うことも多かったのですが、すぐれた人に混じって、ちょっと背伸びしながらでも自分に負荷をかけ続けていると、無理だと思うことも少しずつできるようになるんだなあと知りました。若いみなさんには、昨日より今日、今日より明日、もっと良くなる、もっと成長するという確信を持って進んでほしいと思っています。

腎臓内科学講座のメンバーとともに

(2022年5月10日更新)