「発光」を使った新しい機能解析法を開発

———入社4年目に東京大学に出向します。経緯を教えてください。

キッコーマンは醤油の会社ですから、人の五感を使って味覚や嗅覚などを分析する技術である「官能評価」のレベルが高く、すばらしい施設や優秀な人材が揃っています。同時に、官能評価と並行して、実験的に測定する「味覚評価」の方法を確立していくという課題にも取り組んでおり、私も入社2年目からその研究グループに加わりました。

その一環で、3年目から味覚にかかわる分子機構の解析研究の第一人者である、東京大学大学院農学生命科学研究科の三坂巧(みさかたくみ)准教授のゼミに参加することになりました。その後、当時の上司だった松山旭研究開発本部長から、「会社のことは忘れて、東大でしっかり実験してきなさい」と言われ、4年目から三坂先生の研究室に出向し、本格的に味覚受容体の研究を始めることになったのです。会社でやっていた実験が楽しかったので、最初のころはすごく後ろ髪を引かれる思いだったのですが、次第に三坂先生のもとでの実験が楽しくなっていきました。

———三坂先生の研究室で最初に取り組んだのはどんなテーマですか?

味を感じるセンサーとして働く味覚受容体の新たな機能解析法を開発することです。私たちの舌には、甘味、旨味、苦味、塩味、酸味の5つの味それぞれに対応する味覚受容体があり、それが味物質を受け取ってシグナルを流すことで味を検知しています。この味を客観的に測る新たな手法を解析しようというものです。

———味覚受容体の機能解析法としては、それまでどんなものがあったのですか?

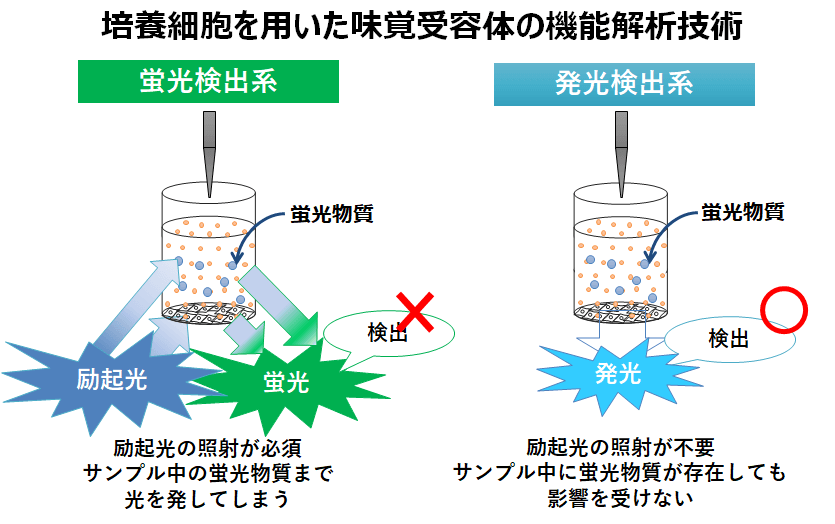

出向当初、三坂先生の研究室では甘味と苦味を測る機能解析法の開発に成功していました。味物質を受け取ったときの受容体の応答の強さを、蛍光を使って細胞内カルシウム濃度の変化量として数値化するものですが、試料に蛍光物質が含まれている場合は使えないとか、旨味受容体の応答はものすごく微弱なため、旨味を検出することができないという問題がありました。でも私は、旨味の元である醤油を作っているキッコーマンからの出向ですから、どうしても旨味の機能解析ができるツールを開発したかった。そんなとき、三坂先生から、蛍光ではなく、発光を使って旨味受容体の機能解析ができるのではないかというアドバイスをいただいたのです。

蛍光検出と発光検出の違い

———研究は順調に進みましたか?

導入する遺伝子の種類や量を変えたり、カルシウムに結合すると光る発光タンパク質の遺伝子の配列をヒトの細胞でうまく応答するものに変えたり、バランスを調整したりと1年半ぐらい試行錯誤を続けました。

最初のころは、応答していても見逃してしまうくらいの、ほんのわずかな応答だったんですが、いろいろ条件を細かく変え、ようやくしっかりとした応答がとれるようになりました。私、やり出すとかなり細かいところまできちんとやらないと気がすまない性格なので、いろいろ悪戦苦闘しつつも何とか最適化して、うまく測れるようになったというところですね。

———光る強さを客観的に測るというのは…?

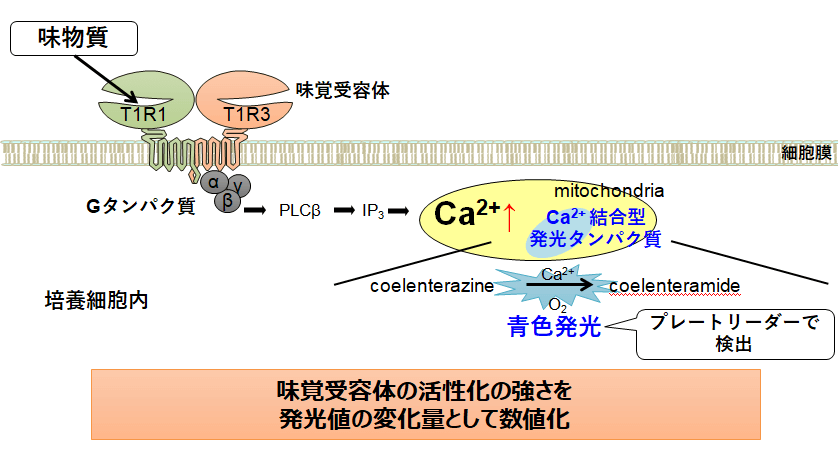

溶液の光学的性質を測ることができる「プレートリーダー」という装置を使えば、味覚受容体の応答の強さを発光の変化量として数値化して検出することができるんです。この方法では、それぞれの動物の味覚受容体の遺伝子配列さえ入手できれば、それぞれの生物がどのような食べ物に甘味・旨味を感じるのかがわかるようになります。いま使っているものは96の試料を30分で調べられますが、さらに上位機種を使えば、その4倍の試料が同時に解析でき、食品成分の大規模スクリーニングにも役立つ解析法なんですよ。

この成果は2011年に論文にまとめました。

カルシウム結合型発光タンパク質を用いた発光検出系

培養細胞に遺伝子を導入して、味覚受容体とGタンパク質と呼ばれる細胞膜を貫くシグナル伝達に必要なタンパク質をつくらせておく。アミノ酸や糖などの味物質を加え味覚受容体が活性化されると、細胞内のカルシウム濃度が上昇しカルシウム結合型発光タンパク質が青く光る。その発光の値をプレートリーダーで測定する。