霊長類の旨味受容体の機能の進化

———ハチドリの研究を進めていたとき、キッコーマンに関係する研究もしていたのですか?

「会社のことは忘れて大学で研究しろ」と言われたら本当にその通りになって研究に没頭していたわけですが、ヒトはどうしてグルタミン酸をおいしく感じるのかという研究や、醤油に入っているメチオナールという香り成分が旨味受容体を活性化するメカニズムも同時並行で研究していました。興味深いことに、メチオナールはトマトやチーズにも含まれていて、同じように旨味受容体を活性化しているんですよ。旨味って、日本食だけに大切なような印象を持っている人もいるけれど、世界共通の大事な味覚なんですね。

———2017年からはキッコーマンを辞めて明治大学の研究室に移りましたね。

きっかけのひとつは、どこの食品会社もそうなんですが、世の中の風潮もあって、キッコーマンの研究開発本部で動物実験をやめることにしたため、会社に戻ってから研究を続けられなくなったのです。それに霊長類を対象とした研究に取り組んでいる最中で、これを世に出さないで終わらせるわけにはいかない、という思いもありました。今でも会社の上司、先輩、後輩などとは付き合いがあり、目をかけてもらっていますが、きちんと研究成果を上げることが恩返しだと思ってがんばっています。

———霊長類を対象にした研究というのは、どのような研究ですか?

ヒトはなぜグルタミン酸に旨味を感じるのかを明らかにしようと、当時、京都大学霊長類研究所(現・京都大学ヒト行動進化研究センター)に所属されていた早川卓志先生(現在北海道大学助教)たちとの共同研究で、さまざまな霊長類の旨味受容体の機能を調べたのです。

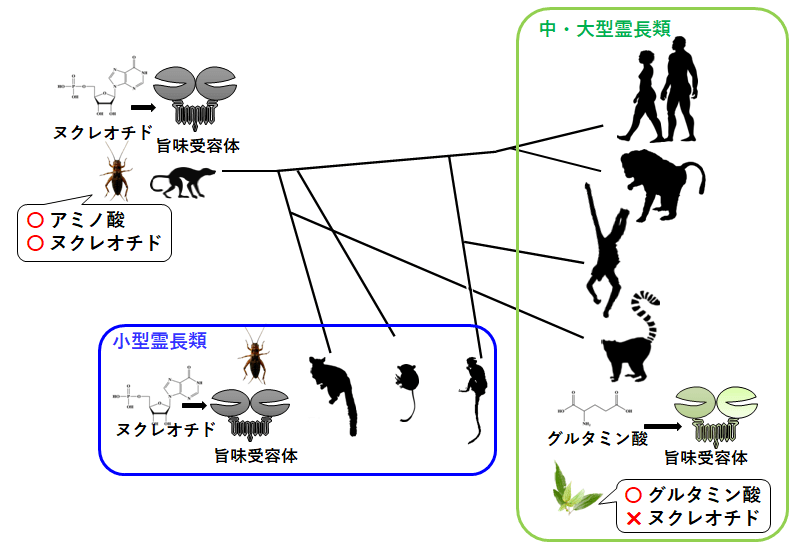

すると、ネズミぐらいの小ささの霊長類の祖先は、主食とする昆虫に含まれるヌクレオチドに強い旨味を感じていたのですが、ワオキツネザルやチンパンジーなど体が大きくなった霊長類では、葉に含まれるグルタミン酸に強く応答するように進化したことがわかりました。

本来、葉は苦くておいしくないはずですが、大型化すると昆虫食ではタンパク質の供給が間に合わないので葉に頼るようになり、旨味受容体がグルタミン酸に応答する機能を新たに獲得していったのだと思います。

霊長類におけるグルタミン酸の旨味の起源

霊長類の共通祖先を含む小型昆虫食霊長類は、旨味受容体を介して昆虫に豊富に含まれるヌクレオチドに強い旨味を感じていた。一方、葉にタンパク質供給源を頼るヒトの祖先を含む大型霊長類は、葉に豊富に含まれるグルタミン酸に強い旨味を感じるよう旨味受容体の機能を転換した。

———研究のスケールがどんどん大きくなっていますね!

もともと動物が好きなので、動物の研究がやれて楽しいですね。おかげさまで共同研究者にも恵まれて、うまくコラボレーションできています。

———これからやっていきたいことは?

今はまだ任期付きのポストなので、任期のないポストを獲得するというのが最重要課題ですね。研究成果を出すことがポストにもつながるわけなので、これまで味覚受容体の機能解析を中心にやってきたのですが、それ以外のところにも研究を広げていきたい。

対象とする動物をさらに広げるだけではなく、味覚受容体の味覚センサー以外の機能も探究していこうと考えています。旨味や甘味受容体なら腸管などに存在するし、苦味受容体は気道などにも存在して、微生物に感染したときのセンサーの役割を果たしていたり、肥満とも関係したりするといった報告もあり、いろいろ展開していけそうです。

———23年1月に3人目のお子さんが生まれて、目が離せない時期だと思います。こういうことを女性研究者にだけ尋ねるのもちょっと気が引けるところはあるんですが、子育てと研究を両立させるためのアドバイスをお願いします。

私は子どもは何人いてもいいなと思うぐらい、子どもといるのは楽しいんですけど、何日もかかる実験が入ると途中でやめるわけにはいかないし、ここぞというところで、熱を出したから迎えに来てほしいという電話が保育園から入ることもある。両立が大変な場面はいろいろあります。

初めての出産の前に、東大で「女性のキャリアアップ講演会」が開かれ、スイス・バーゼル大学の教授でエピジェネティクス研究の第一人者であるスイス・バーゼル大学のスーザン・ガッサー(Susan M. GASSER)先生が講演してくださったことがあります。ガッサー先生は、女性が研究者としてやっていくには二つの秘訣があるとおっしゃっていました。ひとつはパートナーが協力的であること、そして保育所と職場が家に近いこと。私はそれが全部かなっているので何とかなっていますね。

———中高校生にメッセージをお願いします。

仕事って、人生においてかける時間がすごく長いので、好きなことが仕事になるというのが一番ハッピーなことだと思います。好きなことを見つけて、それを仕事にできると人生が豊かになるはず。

かつては、女性だから研究が続けられないと諦めた人もたくさんいたでしょうが、これからは女性であることがむしろ働く上でのメリットになることも増えていくのではないかとも思います。皆さんもやりたいことを諦めたりせず、一歩ずつ前に進んでいってください。

(2023年3月30日更新)