出張先の学会で共同研究者と出会う

———味覚受容体の新しい機能解析法を開発したことによって、先生の研究がどんどん進展していくわけですね。

研究の展開で大きかったのは、当時ハーバード大学で鳥類の研究室に所属していたモード・ボールドウィン(Maude Baldwin)博士(現在Max Planck Institute for Biological Intelligence 感覚器系進化グループリーダー)との共同研究がスタートしたことです。

———ボールドウィン博士との共同研究のきっかけは?

2012年にスウェーデンで開催された、嗅覚・味覚国際シンポジウム(ISOT)という国際学会で出会いました。私は「発光を使って甘味の解析ができる」というポスター発表をしたのですが、彼女は鳥、とくにハチドリの味覚について研究していて、鳥の旨味受容体の応答がとれる人を探しにきていたのです。会場にいる有名な先生に何人か声をかけていて、そのうちの一人が、三坂先生の上司で東京大学大学院農学生命科学研究科教授の阿部啓子先生(のちに同大学名誉教授)でした。ボールドウィン博士の話を聞いた阿部先生が、博士を私のところに連れてきてくださったというわけです。

———ボールドウィン博士とはどんな話を?

ちょうど私が旨味を測れるようになったタイミングで、彼女が「1年半かけたけれどとれない」と言うので、私は「1年半かけてとれました」と言って盛り上がりました。ボールドウィン博士はとても真面目な研究者で、謙虚でいろいろ気配りができる人です。私が3月生まれで、彼女は同じ年の9月生まれで半年違いということもあって、すっかり意気投合して以来、良き研究パートナーであり大切な友人として、一緒にハチドリやヒヨドリの味覚受容体について研究を重ね、その成果が2014年と2021年のScience誌に掲載されました。1報目と2報目の間に、お互い出産・育児を経験したんですよ。

2018年9月、来日したボールドウィン博士とともに。

———2014年にScience誌に掲載された研究について、わかりやすく教えてください。

鳥類の食物は、果実、花の蜜、動物、昆虫、種子など多様性に富んでいますが、花の蜜を主食としているのが、ボールドウィン博士が研究しているハチドリです。ハチドリは南北アメリカと西インド諸島に生息している鳥で、クチバシが花の形に対応して曲がっていたり、長かったり、短かったり、あるいは花の蜜を吸えるように同じ位置にとどまりながらホバリングできるとか、300くらいの種類がいて、進化研究のよいモデルとなっています。

なぜそんなに多様な種が存在するのか、糖を含む花蜜を利用する能力を獲得したことも重要な要因だと考えられているのですが、鳥類は進化の過程で甘味物質を感知する受容体を失っていることが知られていました。このため、ハチドリがどのようにして糖を感知しているかについては、いまだ解明できていなかったのです。

ホバリングするハチドリ

———ハチドリの甘味の感じ方って、人間とは違うんでしょうか?

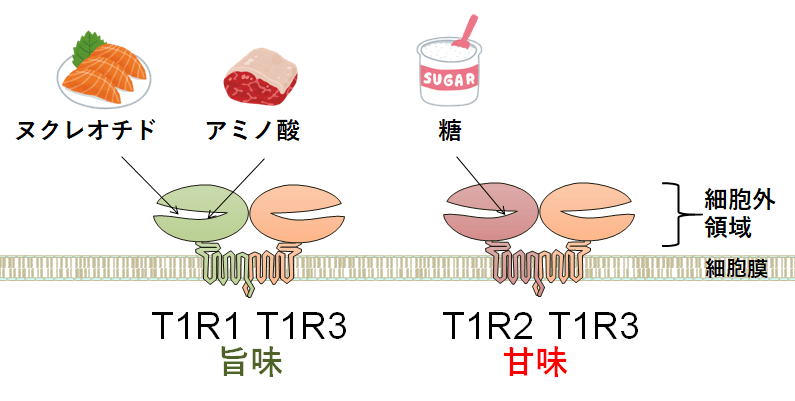

おいしい味である旨味・甘味のセンサーである味覚受容体は、T1R受容体と呼ばれ、T1R1、T1R2、T1R3の3種類が知られており、それぞれの動物の食性と深い結びつきがあります。T1R1とT1R3のペアが肉や魚に含まれるアミノ酸などの旨味物質を認識する旨味受容体として機能し、T1R2とT1R3のペアは甘味受容体として砂糖の甘さを認識する役割を担っています。

ヒトは3種類とも持っていますが、竹食のパンダは旨味受容体を構成するT1R1を失っています。一方、肉食に特化したネコ科は甘味受容体を構成するT1R2を失っているため、糖の甘味を感じません。そして、肉食恐竜を祖先とするとされる鳥類も、T1R2がないのです。このためハチドリは、ヒトとは異なる糖のセンサーをもっているのでは?と考えていました。

旨味・甘味センサーとしてはたらくT1R受容体

T1RにはT1R1、T1R2、T1R3の3種類の受容体が存在し、T1R1とT1R3の対(T1R1-T1R3)が旨味を、T1R2とT1R3の対(T1R2-T1R3)が甘味を受容する。TIR2がないと、糖の甘味を認識できない。

———ボールドウィン博士との共同研究は、どのように分担したのですか?

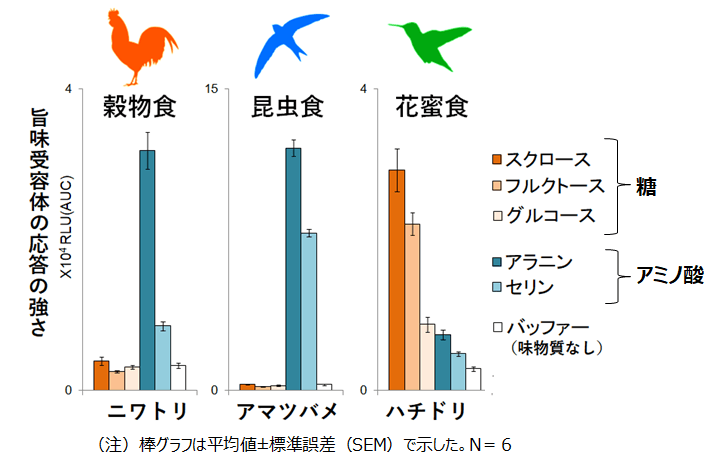

ハチドリとともに、穀物を食べるニワトリ、ハチドリと近縁で昆虫を主食とするアマツバメを選び、彼女が鳥の遺伝子配列解析や行動実験を行い、私が培養細胞を使ってそれぞれの味覚受容体の応答を調べました。

———その結果は?

ニワトリやアマツバメの旨味受容体は、私たち哺乳類の旨味受容体と同様にアミノ酸に応答したのですが、花の蜜を主食とするハチドリの旨味受容体は、アミノ酸にも応答するものの、それより強く糖に応答しました。つまりハチドリは、哺乳類で旨味受容体とされているT1R1、T1R3の機能を変化させて甘味物質のセンサーとして働かせることで、進化の過程で失ってしまった甘味を感知する能力を再び獲得していたことがわかったのです。

鳥類における旨味受容体の応答の違い

———Science誌の2報目の研究は、これを発展させたものですか?

はい。ハチドリだけでなく、鳴禽類(スズメ亜目)という世界の鳥類の約半数を占めるグループが花蜜の味をどう感知しているかを研究しました。

その結果、鳴禽類ではミツスイ(花蜜食)、メジロ(雑食)、ヒヨドリ(果実食)、カナリア(穀物食)など多様な食性の鳥類がいるけれど、いずれの旨味受容体も糖を認識できるため、花の蜜のように糖を豊富に含む食べ物をおいしく味わうことができることがわかりました。花の蜜も食料にできるようになったことで繫栄し、最大勢力になれたのではないかと考えています。

ヒヨドリもメジロも、旨味受容体で糖を検知できる。