統合失調症の脳には、巨大スパインがゴロゴロ?

———2023年に、また新しい論文を発表されました。この研究は何を調べたのですか。

シナプスにできる大きなスパインと統合失調症の関係についての研究です。澤先生の研究室にいたころから、DISC1をノックダウンするとスパインが減るだけでなく、大きなスパインができることは分かっていました。でも、2010年の論文ではシナプスが減ることにフォーカスして、大きなスパインについては触れませんでした。研究者の中でも、スパインの減少や神経回路の遮断といった現象には関心が高かったのですが、スパインの大きさに着目する人はいませんでした。でも、本当に大きなスパインがゴロゴロできるので、これはおかしいとずっと気になっていたんです。

———長年の疑問だったんですね。その巨大なスパインは、どのように統合失調症と関係していたのですか。

研究では、まず遺伝子構成の違う2タイプの統合失調症のモデルマウスを作りました。どちらも野生マウスに比べて巨大スパインがたくさんできることを確認しました。この巨大スパインにシナプスの入力があると、流れる電流の強さ、つまり神経伝達は加速度的に大きくなります。巨大スパインの生成を抑制すると、作業記憶の低下を予防できることもわかりました。巨大スパインの加速度的な神経伝達が神経回路を不安定にし、統合失調症の病理を引き起こす可能性が示唆されたのです。

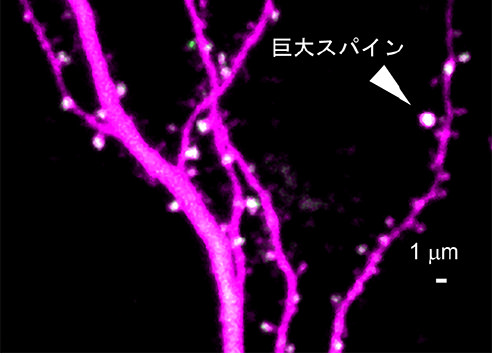

神経細胞の樹状突起に形成された巨大スパイン(矢頭)

Science Advances, 2023より改訂引用。

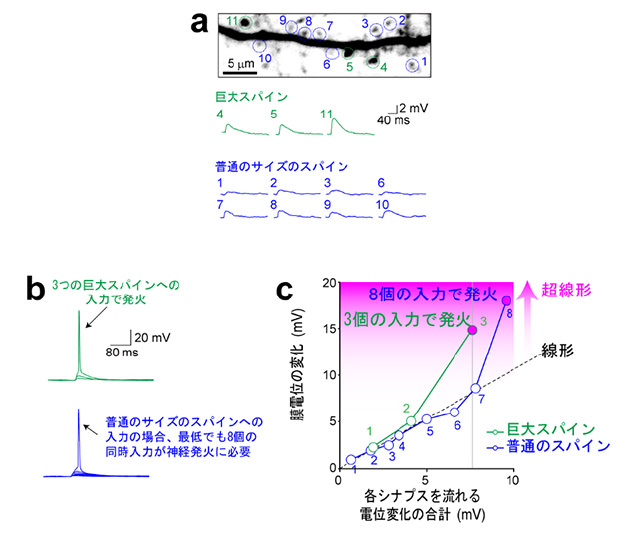

シナプス入力と神経発火(電気信号を発する現象)の関係

- a一つ一つのシナプス入力に伴う膜電位変化。巨大スパイン(緑)へのシナプス入力は大きな膜電位変化を起こす。

- b巨大スパインの場合、3個のシナプス入力で発火するが(上)、普通のサイズのスパインの場合、最低でも8個の同時入力が必要(下)

- c各シナプスを流れる膜電位変化を単純加算すると、膜電位は黒破線上にプロットされる(線形)。巨大スパインへの入力の場合、3個の入力で発火し、その際には線形よりも著しく大きな電位変化(超線形の演算)が生じている。

———論文の発表まで、こんなに時間がかかったのはなぜですか。

まず、狙った1個のシナプスの神経伝達の大きさを計測するのがとても難しかったからです。河西先生の開発した方法を使えば理論的にはできるんですが、とにかくシナプスは1マイクロの世界ですから実験の難易度が桁違いに高かった。

それから、巨大スパインによる神経細胞の変調が、本当にヒトの統合失調症に関係しているのかという疑問の解消も必要でした。

———ヒトの統合失調症と関係づけるためには、何をしたのですか。

ヒトの死後脳で検証を行いました。ヒトの死後脳についてはピッツバーグ大学のRobert Sweet(ロバート・スウィート)教授が世界一のデータをお持ちです。私のような無名の東洋人なんて無視されるかもしれないなと思いつつ、「私はすごくシナプスに興味がありマウスでこんな発見をしたので、統合失調症との関係性をあなたのデータで検証したい」とメールをしたところ、「あなたのDISC1の論文やAS-PaRac1の論文はほとんど読んでいる、少し話をしよう」と返事が来ました。すぐにオンラインで打ち合わせを行い、「なかなか面白いね、僕のデータは全部使っていいよ」と快諾してくれたんです。

———何事も諦めずに挑戦するのは大事ですね。提供されたデータは、どんなものですか?

統合失調症患者20名と、それと年齢性別のマッチした健常者20名分の死後脳のシナプスを染色した画像データです。何テラバイトもある膨大なもので、それを解析するのにも時間がかかりました。

———画像の解析はどうやるのですか。

結果に恣意(しい)性が入らないように、スパインを認識する機械学習のプラットフォームを作ってディープラーニングで解析させたのですが、そのプラットフォームを作るのが一苦労。私たちが使ったのはマイクロソフトのLobe(ローブ)というプラットフォームで、使い方はネット上に情報が山ほどあったので、研究室のスタッフに頑張ってもらいました。大事なことは自分の研究に必要な情報を集めて、目的通りに展開する能力。それさえあれば、あとはなんとかなります。

———こういう技術があれば、もっと研究が進歩するのにと思うことはありますか?

夢を言えばいくらでもありますが、現実的には難しいことばかりですね。例えば、fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging;磁気共鳴機能画像法)を使えば生きた人間の脳を見ることはできますが、シナプスまでは見えません。現在、最も解像度が高い機材でもミリ単位がせいぜいです。神経細胞の直径は20マイクロメートル、シナプスになると1マイクロですから到底無理です。

———オルガノイド(人工臓器)*やiPS細胞を使って新たなアプローチはできませんか。

iPS細胞は実験に利用するにはまだ不安定で課題が多いのです。私の実験でも、マウスの神経細胞ならピシッと揃うようなデータが、ヒトのiPS細胞から分化させた神経細胞ではデータが滅茶苦茶ばらつきます。おそらくプロトコールの改善でもう少しなんとかなるかとは思いますが、少なくとも私のラボでは、まだまだ全然だめです。オルガノイドは使ったことがありませんが、あれも扱いが難しいようです。オルガノイドの発明自体はすごいことですし、オルガノイド肝臓で胆汁を作るといった再生医学的な使い方は非常に有効だと思いますが、脳のしくみは複雑すぎて再現するのは難しいでしょうね。

*オルガノイド:組織幹細胞やES細胞、iPS細胞といった多能性幹細胞を、試験管内など生体外で培養することでつくられた臓器や組織を模倣した3次元構造体のこと。「器官(organ)」と「~もどき(-oid)」を組み合わせた造語。

———先生が思い描く精神疾患治療は、あとどのくらいで実現するでしょう。

例えば、がんも最近は解明が進んで治療に結びついていますよね。こういうタイプのがんならこういう薬といった個別医療も始まっています。一方、精神疾患の場合は、メカニズムに立脚した薬を作る前に、そのメカニズムすら分かっていないのが現状です。あと10年、20年はかかるでしょう。脳はいまだに、コンピュータを使った神経回路のトレースさえ完成していない最後のフロンティアですから、やるべきことは山積みです。

———シナプスを見る技術を開発し、病理と結びつける仮説も立てました。次のテーマは何ですか。

やはり、研究の結果を治療に結びつけることです。ただ、今の研究をこのまま続けていたら100年やっても治療には結びつきません。もうひとひねり工夫が必要です。実はいいアイデアはあるのですが、まだ秘密です(笑)。こういうのは、アイデア勝負みたいなところがありますので、もう少し研究が進んだところで発表できたらと考えています。

じつは近年、シナプスの研究者は減っています。一時期は花形的なイメージもありましたが、この10年で学会での発表演題は確実に減ったし、論文も通りにくくなっています。でも、そうは言っても神経細胞のつなぎ目はシナプスですから絶対に重要です。だからこそ、シナプスに基軸をおいた精神疾患研究は私がやらなければという思いが強いんです。そして、その研究が治療に役立つ方向に、しっかり舵を切っていくことが私の使命だと思っています。

———研究者を目指す若い人たちに、伝えたいことはありますか。

自分で何かを発見できる喜びと、好きなことを生業にできる楽しさは、研究者ならではの醍醐味です。そして、夢追い系の職業の中で、研究者はすごく恵まれていると思います。好きなことをやって、お給料もいただける。作家やミュージシャンでは、そうはいきません。

それから、研究者ってある意味、気楽です。忙しい日もありますが、やる気がしないときは一日中研究に関係ない本を読んで頭の中を空っぽにして、ぼーっとしていても誰も困らないし、そうするうちに考えもまとまってきます。実験も研究も大変だけど、意外と自由がきく職業ですよ。

また研究者の醍醐味として、同じ志をもつ仲間たちと一緒に研究ができることが挙げられます。特に現在は、複数の研究者でチームアップするためのグループ型研究費も増えています。例えば、文科省・科研費・新学術領域*から、「マルチスケール精神病態の構成的理解」として採択いただき、2018~2022年の5年間、その領域代表として、大変貴重な経験をさせていただきました。計画班7名(その分担研究者7名)、公募班員のべ63名の大所帯です。本当に素敵な仲間たちでした。研究は思うように進まないことだらけですが、このようなたゆまない歩みの中で、確実に精神疾患の解明は進んでいると実感しています。そしてそれが本当にかけがえのない体験だと感謝しています。

*新学術領域:既存の研究分野の枠に収まらない新興・融合領域や異分野連携などの意欲的な研究を支援するために、新たな研究領域を設定して異分野連携や共同研究、人材育成等を図る大規模なグループ研究をサポートするために設けられた研究種目。現在の学術変革領域研究Aに相当。

2019年熱海で開催された「マルチスケール精神病態の構成的理解」第2回領域会議(前列、右から6人目)

(2023年7月25日更新)