がんは誰もが持つ生理的な変異?

———先生が今、興味のあるテーマは何ですか?

遺伝子変異がいつごろから起こってがんを発症するのかということです。それには「がんになる前」を調べたいのですが、考えてみれば白血病になりやすいMDSは「がんになる前」の人が多い病気です。そこで、やはり白血病の発症が多い病の一つ、再生不良性貧血の患者さんも調べました。すると、やはり白血病と同じ遺伝子変異がたくさん見つかりました。

———がんになりやすい病気で、すでに遺伝子変異が見られたんですね。

ところが同じころ、ハーバード大学の友人を訪ねたら、彼らは健常な高齢者に同じような遺伝子変異を発見していて、私たちよりも早く論文を発表しました。これが「クローン性造血」の発見です。加齢によって造血細胞の遺伝子に変異が起こってがん細胞となり、そのクローン*が造血を起こし悪さをするのです。これががんだけでなく、脳卒中や心筋梗塞、肝臓や肺の感染症、さらにはコロナの重症化にまで関係しているとわかって、今後の医療を大きく変える発見になりました。残念なことに、私たちは同じことを再生不良性貧血で調べていたんです。もし、高齢者を対象にしていたら大ヒットでした。

*クローン:生物の細胞から無性生殖で増殖した、同じ形質と遺伝子を持つ別の個体。

———がん細胞は、人間なら誰にでもある?

がん細胞は正常な時から何億個もあるのです。でも、がんを発症するのは1個か2個。多くの人はがんと診断されることもありません。私たちもハーバードの研究に触発されて正常な人の食道を調べてみました。すると、やはり65歳を過ぎるころには80%近くががん細胞で覆われてしまうとわかりました。こうした遺伝子の変異は早い場合は幼少期から始まり、老化で加速されます。ただ、普通は免疫などによってがん細胞は取り除かれます。がんが発症するしくみはまだよくわからないのです。

———先生は発がんのしくみを調べたいのですね。

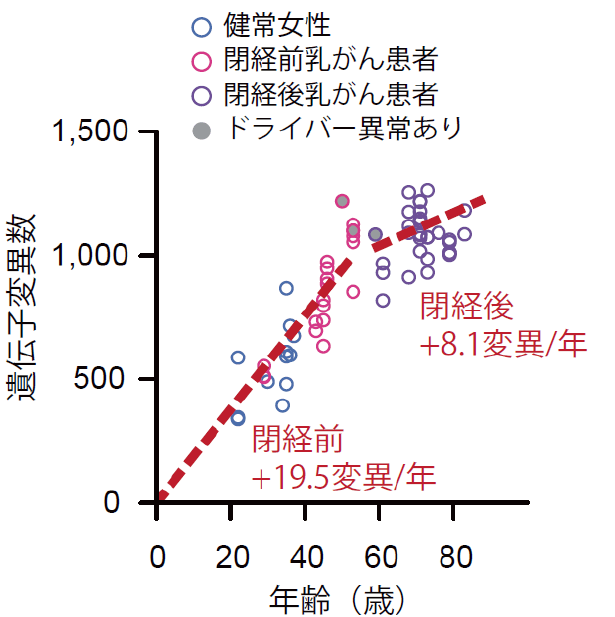

がん研究者はみんな、そこをやろうとしています。私も乳がんで調べてみました。乳がんは50歳ぐらいまでに発症しますが、その変異は思春期から始まりどんどん蓄積します。ヒトの乳腺にもがん細胞がたくさんあるんです。ところが、妊娠や出産によってドーンと蓄積値が下がる。

がんの多くは生存・増殖に有利なゲノムの変化(ドライバー変異)を獲得した細胞が異常に増殖することで発症すると考えられている。次世代シークエンサーを用いて乳腺における遺伝子変異の蓄積を調べた。遺伝子変異が蓄積する速度は閉経を契機にゆるやかになる。

———出産でがん細胞が減るんですか!?

そうです。逆に、出産しなかった人、生理が早く始まったかあるいは閉経が遅い人は多く蓄積します。近年、女性の出産率が下がったために、乳がんの発症率は4倍にはね上がりましたが、これも出産によるリセットが行われなくなったからです。

昔の女性は多くが結婚して出産しました。子どもの数も昭和の初めは5、6人が当たり前。それが今や結婚しても子どもは産まない。産んでも1人か2人です。とはいえ人間の生活スタイルは変わるものだし、元には戻せません。だから、出産に代わるリセット方法を探したいんです。ホルモンとか避妊薬のようなものが使えるかもしれません。その是非は別として、解決の方向性は見えてきています。

———がんのしくみがわかると、対策や治療法もわかってくる。

研究の進歩に伴いがんに対する考え方も変わってきました。治療も大事ですが、患者さんには予防や早期診断の方がより大事かもしれません。多くのがんはいまだに治すのが難しい病で、早期発見で取り除くのが最良の治療です。ですから「かかる前の早期診断と、早期治療」。これはもう格言にしてほしいですね。言うまでもありませんが、お酒やタバコは発がんの確率を確実に高くします。

———先生がそうやって研究を続けるモチベーションは何ですか。

やっぱり、事実を知りたいという好奇心です。自然や世の中のしくみを理解したい。なぜ太陽の周りを地球が回るのか。どうして円軌道じゃなくて楕円なのか。その軌道を生涯をかけて測定したのが、デンマークの天文学者のティコ・ブラーエです。彼はきっと楽しかったはずです。そして、ティコ・ブラーエのデータがケプラーの法則**となり、楕円の軌道を説明するためにニュートン力学が生まれます。美しいと思いませんか。

**ケプラーの法則:ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーによって発見された惑星の運動に関する3つの法則。第一法則は、惑星は太陽を焦点の一つとする楕円軌道を描くというもの。

内閣府主催 第6回日本オープンイノベーション大賞で科学技術政策担当大臣賞を受賞。テーマは「産官学連携による新規抗がん薬MALT1阻害薬の創出」。

———最後に、研究に興味を持つ若い人たちにメッセージをお願いします。

今、研究志向の若い人たちが減っています。たしかに研究はつらいことの方が多いし、頑張っても報われないこともある。でも、ときどき良いこともあるし、サイエンスは年齢も国籍も関係ない。そして、論文は5年も経てば引用されなくなるけれど、育てた学生たち、さらにその弟子たちがいい仕事をしてくれれば嬉しいですね。私の研究は非常に小さいけれど、小さな話をつむぎ続けていく。科学とはそういう積み重ねなんですよ。

(2024年6月26日更新)