臨床に役立つ医療デバイス開発をめざして

———先生たちの研究は、実用化もされていますか?

中野先生のプロジェクトで開発された、脊椎に入れるデバイスは2022年に実用化されて、現在、約5000人以上の患者さんに使われています。椎間(ついかん)に差し込む部分に骨配向を最適な方向に揃える溝をつけてあります。骨にかかる力も計算して、骨の質を長期的に維持して、再手術などの負担や手間、コストがかからない治療をめざしています。現在、一般的に行われている骨の治療は、自分の腰などから採ってきた骨を砕いて詰める方法です。拒絶反応は起きませんが、時間が経てば詰めものはやがて骨に吸収されてしまうので再手術が必要となります。患者さんにとっては再手術も大きな負担です。でも、チタンに溝をつけて骨芽細胞を誘導すれば自ら骨を再生し、さらに形成時間も短縮できるんです。

———今後の研究課題は何ですか?

骨の形が複雑な場合は、やはり難しいですね。関節などは動きも複雑なので力のかかる方向もわかりにくいのです。がんが転移した部分を取り除いて人工骨を入れるような場合は、患者さんごとに欠損部位の形もサイズも違うので、3Dプリンターで型を取って合わせることや、溝に自由度を与えて柔軟に対応させるなど、設計上のさらなる工夫が必要だと感じています。素材についても、できるだけ骨の物性に近いチタンを使っていますが、引き続き改良を進めています。

———お子さんがいらっしゃるとのこと。育児をしながらの研究生活は苦労も多かったのでは?

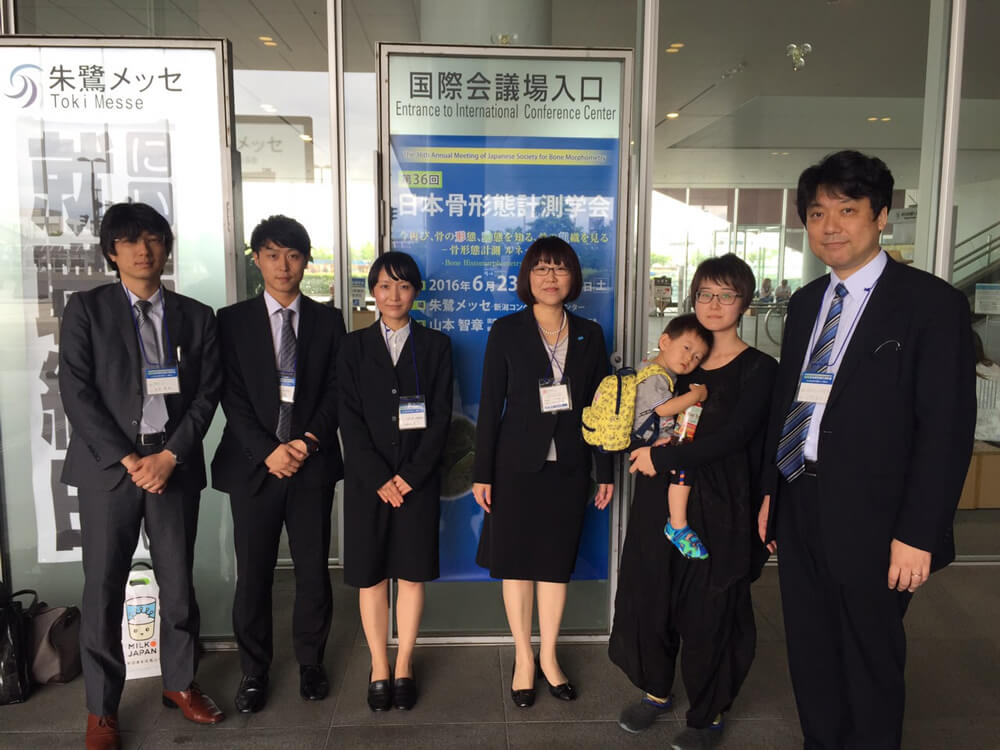

ようやく10歳になりましたが、今でも大変ですよ。でも幼児期が一番辛かったですね。6年間、学内の保育園に預けられたのでずいぶん助かりましたが、大学の助教になって専攻の業務が増えてくる時期だったので、子どもを寝かしつけながら夜中に論文を書くこともしばしばで、1歳児を連れて学会にも行きました。

2016年6月に新潟で開催された日本骨形態計測学会。右端:中野先生、右から2人目が松垣先生(1歳の息子とともに)。

———研究をやめたいと思ったことはありませんか?

やめようとは思いませんでした。研究を通しての人とのつながりや、研究室の学生さんたちの頑張りを見ると、弱音を吐いていられないと思いました。今もずっとご指導くださっている中野先生からも、励ましと大きな支えをいただいています。学部からの恩師の渡會先生にも、いつも応援のメッセージをちょうだいしていて、とてもありがたいことです。学内保育園では思いもかけないネットワークができたり、子育てを通じて中学高校時代の同級生と再会したり。周りの方々とのつながりがなければやってこられなかったと感じます。

———最後に若い読者にメッセージを。

研究のおもしろさは、教科書に書いていない現象を初めて発見する、自分が第一発見者になることだと思います。それから、私は化学、生物、工学とさまざまな分野を渡り歩いてきましたが、それがあったから今の研究があります。人間はどうしても自分の得意なことや好きなことに固執しがちですが、できるだけ垣根にこだわらずに広く勉強してほしいと思います。視点をたくさん持つことは、大きな強みになります。ちょっとでも興味があったら覗いてみることです。そのときは役に立たないと思っていても、思いがけず後で役立つことは必ずあるので、そんな好奇心を大切にしてほしいですね。

研究室メンバーとともに(前列右から3人目)。2025年3月。

(2025年4月14日更新)