光を当てて薬剤を放出する新たなシステムを開発

———ようやくDDSの開発に取り組むことになったのですね。

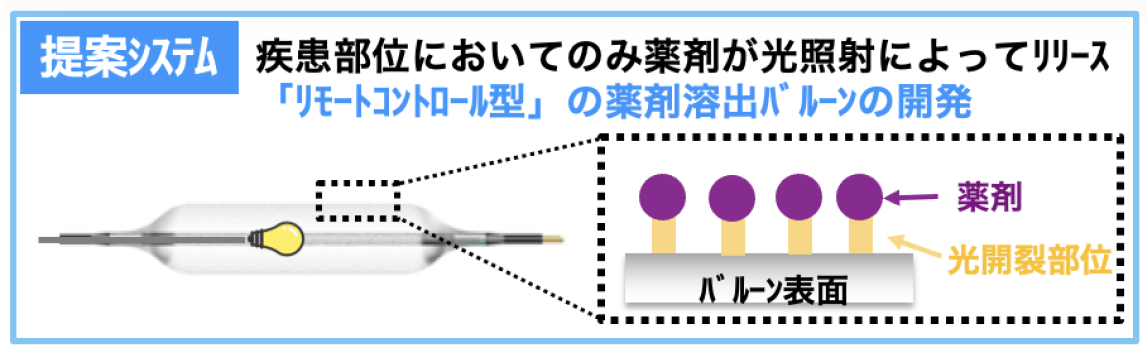

研究室で医療現場の課題などを話しあう中で、血管内で薬剤の送達効率を向上させる技術の重要性に気がつきました。そこで、「光に応答して薬剤を放出するバルーンカテーテル」を提案するに至りました。

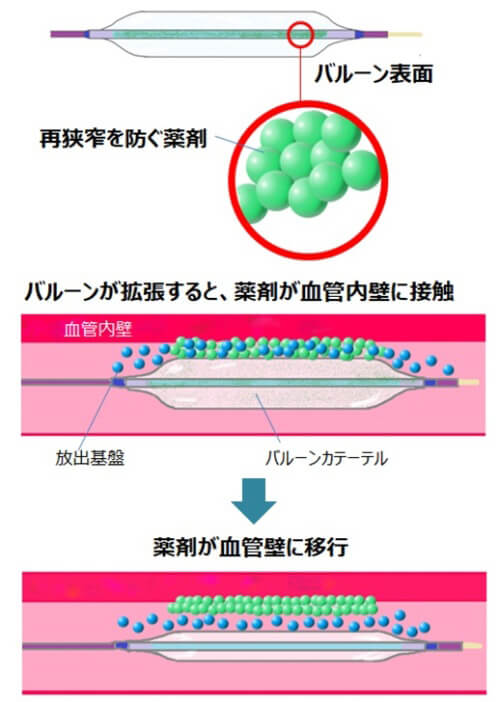

薬剤を運ぶバルーンカテーテルは、現在、血管内狭窄(きょうさく)症の治療に使われています。血管内狭窄とは、血管が詰まって血流が悪くなって引き起こされる疾患です。治療には、ステントという金属のメッシュ状のパイプを入れたり、バルーンカテーテルを膨らませて血管を広げたりするのが一般的です。ステントは血管内に留置するので再狭窄の確率は低いのですが、場所によっては留置できないことや破損の可能性があります。一方、バルーンは血管を広げた後は、血管内に何も残らないので安全で適応できる箇所も多いのですが、代わりに、再狭窄の可能性が高くなります。そこで再狭窄を防ぐ薬を塗ったDCB(ドラッグコーティングバルーン)が臨床では使われています。ただ、せっかく薬を塗っても途中で流れ落ちて、患部に到達するのは5パーセントほど。非常に効率が悪いのです。「光に応答して薬剤を放出するバルーンカテーテル」が実現できれば、現在抱える問題を解決できると考えました。

ドラッグコーティングバルーン。バルーン表面に薬剤が塗布されており、病変部でバルーンを拡張させて薬剤を移行させ再狭窄を予防する。しかし、血流や拡張中に薬剤が流出し、血管壁に移行するのは全薬剤量の15%程度で、細胞に機能するのは5.5%にすぎない。

———光で薬を血管内に放出する? どんなしくみですか?

そもそも、なぜバルーン表面の薬剤が流れ落ちるかというと、薬剤をバルーンの表面に物理的に付着させているからです。シールを想像してもらうとわかるように、乾燥している環境だとうまく貼り付きますが、濡れるとすぐに剥がれてしまいますよね。それと同じです。でも、強固に接着させすぎると、今度は患部で薬剤を放出できません。そこで、強い接着と的確な放出といった真逆にある機能を両立させる手段として、「光」を利用することにしました。

具体的には、光を当てると分子結合が解除される「光開裂リンカー」という物質を使ってバルーンの表面に薬剤を結合させ、患部に到達したら遠隔操作で光を当てて結合を解除します。バルーンの中には光ファイバーを入れて光を当てられるようにしておくんです。

———研究は順調に進んだのですか?

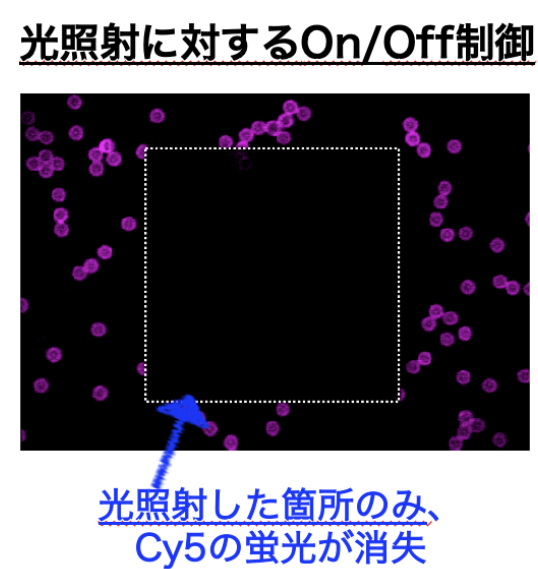

理論的には理想的なシステムが組み立てられましたが、研究が順調に進んだかというとそうでもありませんでした。実際には内部にファイバーを入れたバルーンが作れるのかどうかさえ見当がつかなかったので、プロトタイプを作るのに何年もかかりました。装置が非常に小さいので、バルーンに薬剤をコーティングして、さらに光ファイバーも入れるには手先の器用さも必要です。苦労の連続でした。多くの不安要素があるなか、薬剤の代わりにつけた蛍光色素が、組織下で放出できることが確認できたときは、本当に嬉しかったです。

このシステムは、その後さまざまな評価実験を行って、新しいDCBとして論文にまとめて2021年に発表し、特許も出願しました。研究室に入ってから5年目のことです。

疑似試薬のリリース実験。疑似薬剤であるCy5(シアニン 5)に光照射をした箇所のみ、蛍光が消失。光で薬剤を放出できることが実証できた。

———このバルーンは、ほかにも展開できるのでしょうか?

バルーンが通る空洞さえあれば薬剤を届けることができますし、薬剤に合わせて開裂するしくみを変えることができます。いずれは血管内の狭窄治療だけでなく、脳、胃や腸、尿道などさまざまな部位での展開が期待できますね。