新しい研究から思わぬ新発見!

———最近取り組んでいる研究や、やってみたいことはありますか。

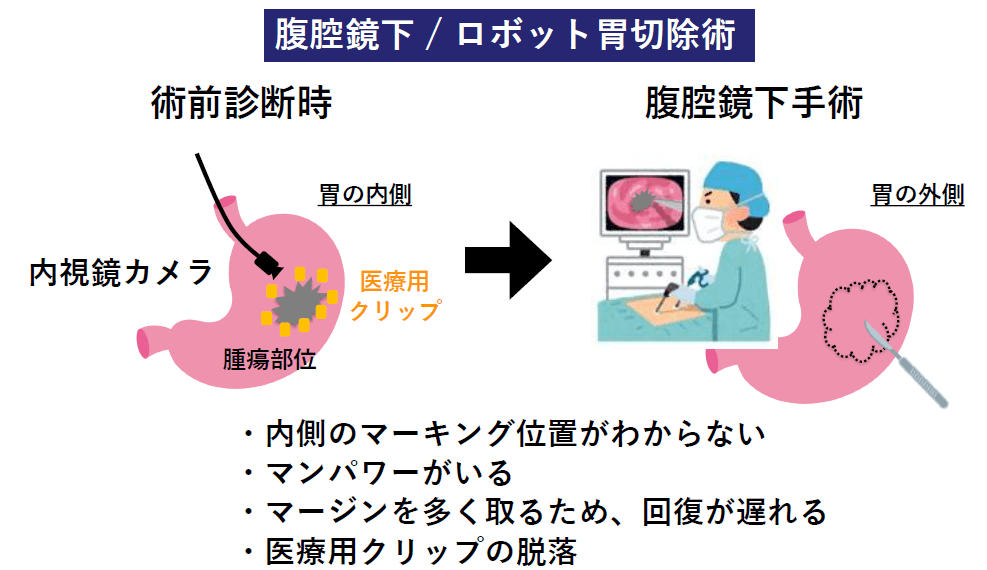

いま進めている研究に、ゲルを使った組織マーキングの開発があります。胃がんなどの手術では、術前診断時に内科医が内視鏡で腫瘍を金属のクリップでマーキングをして、数週間後に外科医が腹腔鏡下手術でクリップごと腫瘍を摘出します。このときに、胃の外側からは内側に付けたクリップが見えません。そこで、外側からでもマーキングが確認できるように、最近では、近赤外線で光るクリップが使用されています。ところが、クリップは胃が収縮するとすぐ脱落してしまうため、摘出手術の前に再度付け直す必要があります。

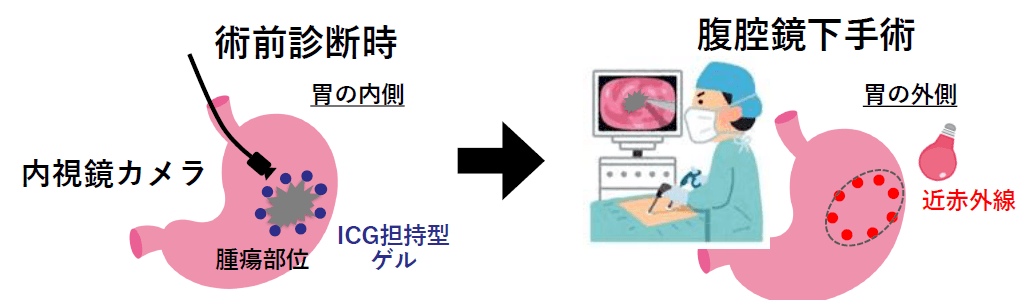

私たちの開発している「ICG担時型ゲル」は、近赤外光で蛍光を発するためマーキングの位置を可視化することができます。このゲルは、臨床でよく使われるICG(インドシアニングリーン)という蛍光色素と、キトサンというカニやエビの殻にも含まれている高分子を結合させて、ゲル状にして胃壁内へ注入します。クリップとは固定方法が異なるため、脱落するリスクも少なくなります。この“光るゲル”は、トリの筋肉と皮膚の間に注入しても長時間にわたって光ることを確認できたので、現在、安全性や臨床現場での使い方をお医者さんと確認しながら実用化をめざしています。

———光るゲルとは、とても興味深いですね!

“光るゲル”については、並行して別の研究も進めています。簡潔に説明すると、従来の蛍光色素と言われる化合物を用いずに、ゲル自体を蛍光分子に変えてしまうという研究です。近赤外線で光る分子は、構造が複雑で、合成するためにはコストもかかります。よく使われるICGも高価なので、大量に使う用途では割に合いません。ところが今回、ゲルの構造条件を変えて実験をしていたところ、ICGを入れなくても、ゲルを光らせることができました。ただ、正直なところ、その光る原理についてはわかっていません。このしくみが解明できれば、ゲル自体の構造や合成技術を調整して、光る分子を気軽に使えるようになるかもしれないと期待しています。

———研究のおもしろさはどこにありますか。

研究では予期しないことが必ず起こるし、生体に関してすべてが解明されているわけではありません。きちんと実証するまでは不安だらけですが、そこから新たな現象を発見したり、自分が考えた設計がきちんと形になったりしたときは本当にやりがいを感じます。

———最後に、研究者をめざす若い人たちにメッセージをお願いします。

医療に貢献できる学部というと、医学部や薬学部が頭に浮かぶと思います。でも、医療現場を支える学問・分野は他にもたくさんあります。もし、医療に興味があって、物理や化学が好きなら、その知識を医療に役立てることも十分できます。そして、工学部というと、電気や電子、機械といったイメージが強いかもしれませんが、化学や高分子科学、材料工学を基盤とした研究も盛んで、研究者の女性比率もずいぶん増えてきました。さまざまな選択肢の1つに工学部がもっと入ってくるといいなと思います。

みなさんは、高校までの勉強・環境の重要性について考えたことがありますか? 分野にもよりますが、高校までに学んだ内容が役に立つ場面は多くあります。例えば、数学や理科系の科目が基盤になることは想定できると思いますが、研究の要旨を書いたり、論文をまとめたりする際に、国語力は欠かせません。また、先行研究を調べたり、自分自身の研究成果を発表したりする際には英語力も必要になります。そして、この勉強を教えてくれる先生は、高校から大学、大学院に進学するにつれて、どんどんいなくなっていきます。だれかが答えを与えてくれるうちに学べること、吸収できることは、ぜひ積極的に取り組んで習得してください。それが役立つときが来るまで、その意義はわからないかもしれないけれど、今ある環境で十分に力を蓄えておくことがすごく大切だと思います。

(2025年9月1日更新)