嗅覚受容体のルールを解明

———東大は2年後期に、3年次からの学部学科を選ぶ「進学振分け」があります。進路選択はどうしましたか?

理学部と薬学部のどちらに行くか少し迷いました。理学部の生物化学科は研究室が5つしかなく、そのうち2つが神経科学でした。当時から多くの実績がありましたが、男が多くてオタクの集まりという感じ。一方、薬学部は化学から動物学まで選択肢が広く、分子生物学を使った基礎的な生物学に取り組んでいる先生もいる。女子も多く、キャンパスライフを謳歌しているように見えました。でもキラキラした薬学部より理学部の方が性に合うと考え、生物化学科に進みました。神経を扱う研究室は、深田吉孝(ふかだ・よしたか)先生の概日リズムの研究と、坂野仁(さかの・ひとし)先生の嗅覚の研究で、神経細胞に興味があったので坂野研に行くことにしました。

———坂野先生は、どんな先生でしたか?

利根川進(とねがわ・すすむ)先生のもとで抗体遺伝子が再編成されるしくみ*を解き明かした一人です。教養学部の授業で話してくださった、免疫学の名だたるレジェンドたちとの丁々発止の研究秘話はとても興味深かったですね。アメリカでは分子免疫学の第一人者として認められていましたが、免疫と並ぶ高等動物のもう一つの高次システムである神経系に興味を持ち、終身教授の身分を捨てて45歳で嗅覚研究へ転身された先生です。

*免疫の抗体遺伝子再編成のしくみについては、フクロウ博士の森の教室 第6回「免疫~『私でないもの』を見分けるしくみ」を参照。

———坂野研でどんな研究に取り組んだのですか?

嗅覚受容体と神経回路のメカニズムを中心に研究していました。においを感じるセンサーである嗅覚受容体は、多様な遺伝子グループのなかでも最も種類が多いんです。ヒトでは約400、マウスには1200種類の嗅覚受容体があって、40万種ともいわれるにおいの分子を個々に受け取って、その組み合わせによってさまざまなにおいを嗅ぎ分けています。

鼻の奥にある個々の嗅神経細胞は、1200もの嗅覚受容体遺伝子のうちたった一種類だけを選び、発現します。さらに脳では、においごとに情報を受け取る場所が決まっていて、受容体はそれぞれ脳の特定の場所ににおい情報を伝えます。でも、その細かいメカニズムはわかっていませんでした。坂野研では「嗅神経細胞はどうやって、1種類だけの嗅覚受容体を発現するのか」、そして「その情報をどうやって脳の正しい位置に投射しているのか」、その詳細を遺伝子の構造から解き明かそうとしていたんです。

2004年に京都で行われた国際会議の一幕(後列左)。前列右が坂野先生。

———その謎にどうアプローチするか、坂野先生からの指示にもとづいて研究を進めたわけですか?

解き明かしたい謎は明らかなんですが、どんなアプローチでその謎に迫るかは個々の学生にゆだねられていました。解明につながるいいテーマが思いつかず悶々としていたとき、当時、研究室にいた芹沢尚(せりざわ・しょう 元長岡科学技術大学准教授・故人)先生が、私に蜘蛛の糸ならぬ“マウスの尻尾”を垂らしてくれたんです。

先生は別の目的で嗅神経細胞に「MOR28」という嗅覚受容体遺伝子を非常に多く発現する遺伝子組み換えマウスをつくったのですが、そのマウスではMOR28以外の嗅覚受容体遺伝子の発現が一気に減っていたのです。さらに調べていくと、嗅覚受容体遺伝子は1つの神経細胞の発現枠を取り合っていて、1つが枠を勝ち取って発現すると、そのシグナルで他の受容体遺伝子の発現が抑え込まれることがわかりました。これが、1細胞に1種類の嗅覚受容体だけが発現するしくみだったのです。

———嗅覚受容体の発現は、早い者勝ちだった。

当然、におい情報の届け先が決まるのも発現する嗅覚受容体遺伝子が決まってからのはず。そう考えるうちに、米国の神経心理学者ロジャー・スペリー(Roger Sperry)*が提唱した「化学親和説」を思い出しました。神経回路形成時に軸索ガイダンス分子と呼ばれる道しるべ分子によって神経細胞同士の結びつく相手が決まるという考え方です。もしかしたら、嗅覚受容体の発する何らかのシグナルによって、軸索ガイダンス分子の発現パターンが決められているのではないかと思ったんです。さっそく研究室でその仮説を提案したのですが、否定的な意見ばかり。

しかし、坂野先生の「教授に反対されて引っ込めるアイデアなら止めておけ」という教えを胸に、めげずに検証を続けたところ、やはりMOR28の発現量が多いマウスは、軸索ガイダンス分子の発現量も大きく変動していることがわかりました。さらに検証を続け、嗅覚受容体が、軸索ガイダンス分子の発現を調整して、嗅球の正しい位置ににおい情報を届けていることが解明できたのです。

* ロジャー・スペリー:米国の神経心理学者。右脳と左脳の機能分化を解明し1981年にノーベル生理学・医学賞を受賞。「化学親和説」は、神経回路は軸索ガイダンス分子が働いて誘導するという神経科学の理論。

「1細胞:1嗅覚受容体」の論文は2003年の『Science』に、「嗅覚受容体と軸索ガイダンスのしくみ」については2006年の『Cell』に掲載されました。高校時代に読んだ森憲作先生の「においの地図」の謎が、ひとつ解き明かされたというわけです。

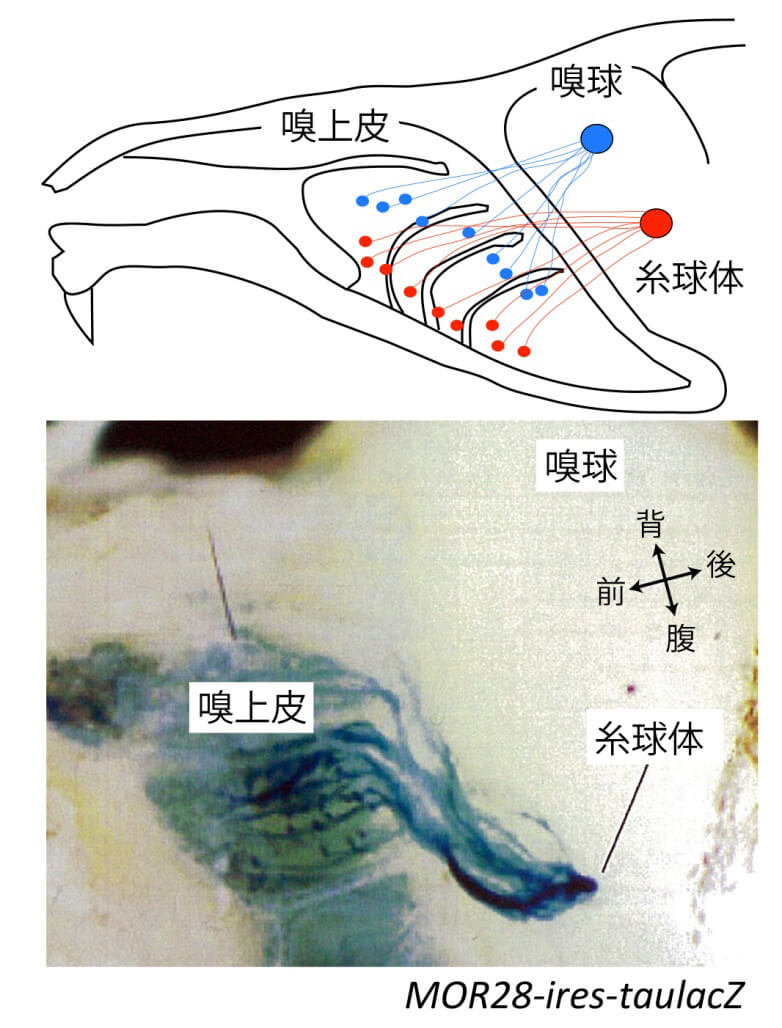

嗅上皮にある一つひとつの嗅神経細胞は、約1200種類もの嗅覚受容体遺伝子群のなかから1種類を排他的に発現する(1神経・1受容体ルール)。同じ種類の嗅覚受容体を発現した神経細胞は、脳の嗅球にある特定の糸球体に軸索を伸ばしていく。上段は嗅上皮から嗅球の神経回路の模式図。異なる嗅覚受容体を発現する嗅神経細胞をそれぞれ赤と青で示した。下段は特定のMOR28を発現する嗅神経細胞をlacZというマーカーで標識し、青色に染めたもの。特定の糸球体に投射する様子がわかる。