オキシトシンが父親を子育てに導く!?

———2013年には帰国して、東京大学の研究室に移ります。

農学生命科学研究科の東原和成(とうはら・かずしげ)先生*1の研究室です。先生は哺乳類や昆虫の嗅覚・フェロモンの研究がご専門で、ERAT*2の「東原化学感覚シグナルプロジェクト」という5年間の戦略的プロジェクトに誘ってくださいました。私は、においと記憶の結びつきや、においと情動の結びつきには、フェロモンも関係しているのではと考えて参加することにしました。

フェロモンはにおいと似たような化学物質ですが、微量でも強力に行動や情動を制御します。残念ながらヒトをはじめとした直鼻猿類(ちょくびえんるい)*3という類人猿につながるサルは、すべてそのシステムを失ってしまいました。でも、マウスには鋤鼻器官(じょびきかん)*4というフェロモンに特化した器官が鼻の奥にあって、性行動や情動に関与しています。

*1 東原和成先生については「これから研究の話をしよう」第12回「匂いは生きていくための大切な情報源」を参照。

*2 ERATO:JST(科学技術振興機構)が実施する戦略的創造研究推進事業。既存の研究分野を超えた分野融合や新しいアプローチによって挑戦的な基礎研究を推進することで、今後の科学技術イノベーションの創出を先導する新しい科学技術の潮流の形成を促進し、戦略目標の達成に資することを目的とする。

https://www.jst.go.jp/erato/

*3 直鼻猿類:霊長類のうち、鼻腔が真っすぐで鼻孔が下を向いているグループ。ヒトやチンパンジー、テナガザル、メガネザルなどが属する。鼻腔が曲がっていて鼻孔が横を向いているのグループを曲鼻(きょくび)猿類という。

*4 鋤鼻器官:鼻腔の一部が左右にふくらんでできた円筒形の嗅覚器官。フェロモンを感知するために必要な、においの増幅器としての機能をもつ。

———具体的にはどんな研究に取り組んだのですか。

ウイルスを使って、フェロモン受容体の受け取った情報がどうやって情動を制御する脳の領域へ行くのか、その場所を阻害したり活性化したりするとフェロモンの効果がどう変化するのかを調べました。その結果、マウスの副嗅球という場所から扁桃体を通って視床下部に至る、フェロモンの神経回路を確定することができました。視床下部は、まさに情動や社会行動を制御する領域です。それまでは、フェロモンを受け取ったときに、視床下部のどのような神経が活性化するのかわかっていなかったのです。

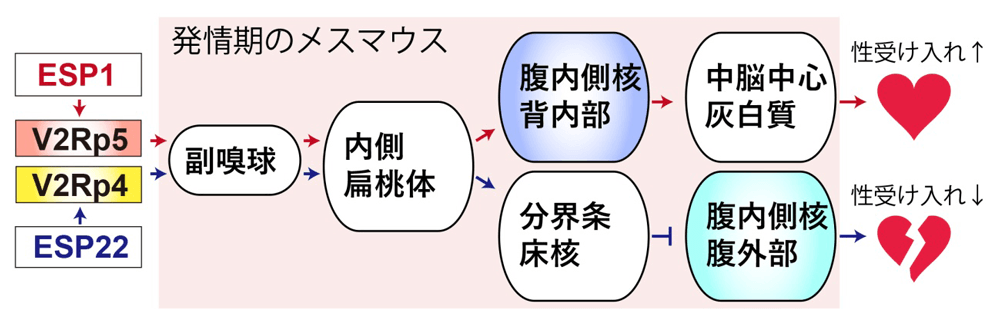

フェロモンの情報を伝える神経回路。ESP1は成熟したオスマウスが涙液に分泌するフェロモンで、発情期のメスマウスに作用して性行動を促進する。このフェロモンは特定のフェロモン受容体 V2Rp5によって受け取られ、副嗅球、内側扁桃体、視床下部副内側核を経て、運動を制御する中脳中心灰白質へと神経の興奮が伝播して性受け入れ行動が上昇する(赤色の矢印)。一方、ESP22は子マウスの分泌するフェロモンで、発情期のメスマウスに作用すると性行動を抑制する。こちらはV2Rp4という別のフェロモン受容体が受け取り、途中で分岐して分界条床核(ぶんかいじょうしょうかく)を経て副内側核を不活性化することで性受け入れを阻害する。このようにフェロモンごとに専用の受容体と専用の配線が用意されている。

東原先生とともに(2013年)。スーツ姿なのは大学院講義のため。

———その後、2018年に理化学研究所で研究室を立ち上げます。独立するにあたって、どのような分野にねらいを定めましたか。

独立を機に嗅覚の研究からはいったん離れ、東原研で扱っていた視床下部の神経回路の研究に力を入れることにしました。視床下部が生物のライフステージに応じて、どう変化するのかを見たかったのです。たとえば、思春期の性成熟、妊娠〜出産〜授乳期と移行していく過程、オスの養育行動における視床下部の変化などです。

とくに、視床下部にある「室傍核(しつぼうかく)」という領域に着目しました。この領域はオキシトシンやバソプレッシンといったホルモンなどを出す分泌細胞が集まっていて、自律神経に働きかけると同時に、社会性や情動にも働きかけるユニークな性質があります。加えて、脳の中でもこの領域ではカルシウムイメージング*5や光遺伝学といった手法がほとんど導入されていない「取り残された脳領域」で、改めて詳しく調べることで新しい展開が見込めるはずだと考えました。

*5 カルシウムイメージング:神経細胞が活性化するときに起こる細胞内のCa2+(カルシウムイオン)濃度の上昇を蛍光信号に変換して神経細胞の活動を可視化する方法。

———研究室のテーマ「比較コネクトミクス」とは、どんな研究ですか。

コネクトームとは“神経細胞の全体的なつながり”。「比較コネクトミクス」とはコネクトームの比較研究というわけですが、研究者によってそのニュアンスはさまざまで、神経細胞の領域同士の相関関係を指している人たちもいます。私たちは軸索やシナプスによる神経細胞の物理的なつながりや、神経のネットワークの形を可視化して、比較することと捉えています。たとえば、同じオキシトシン神経細胞の働きでも、オスとメスでは違います。そうした異なる状態で同じ神経回路を比較して、その機能を解明していこうというわけです。

———具体的にはどんな研究をしていますか?

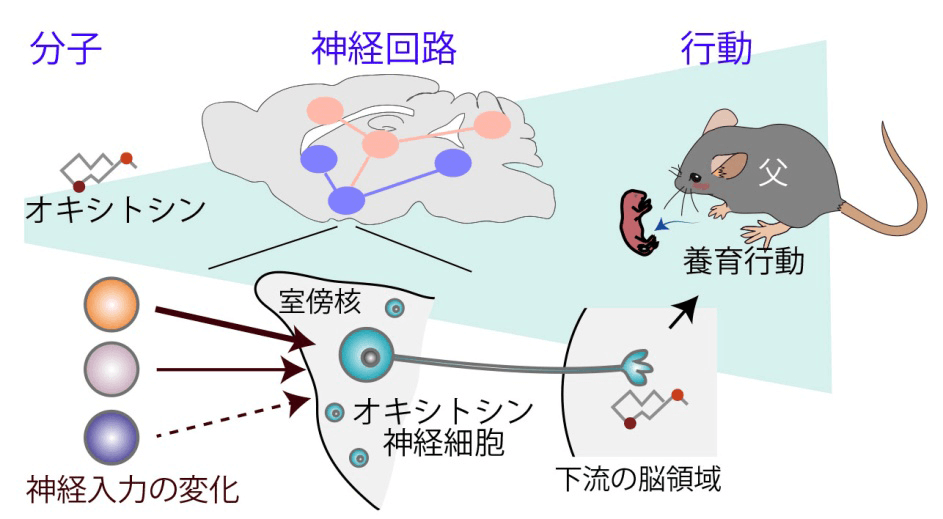

たとえば、オスのマウスが交尾をして父親になる過程で、何が起きるのかを調べました。室傍核にあるオキシトシン神経細胞の動きを検証したんです。すると、交尾する前の状態から父親になる過程で、オキシトシン神経細胞を制御する神経回路に変化が生じ、父親のオキシトシン神経細胞は活性化されやすくなることがわかりました。その結果、オスは父としての養育行動が促進されるのです。ちなみに、室傍核のオキシトシン神経細胞が機能しない遺伝子組み換えマウスは、父親になっても子育てを放棄します。また、交尾をしていないオスでもオキシトシン神経細胞を活性化させると子育てを始めるんですよ。

父親となったマウスの脳で起きる神経回路の変化と、オキシトシンを介した養育行動の促進。

———「食料不足で、性成熟が遅れる」という研究も聞きました。

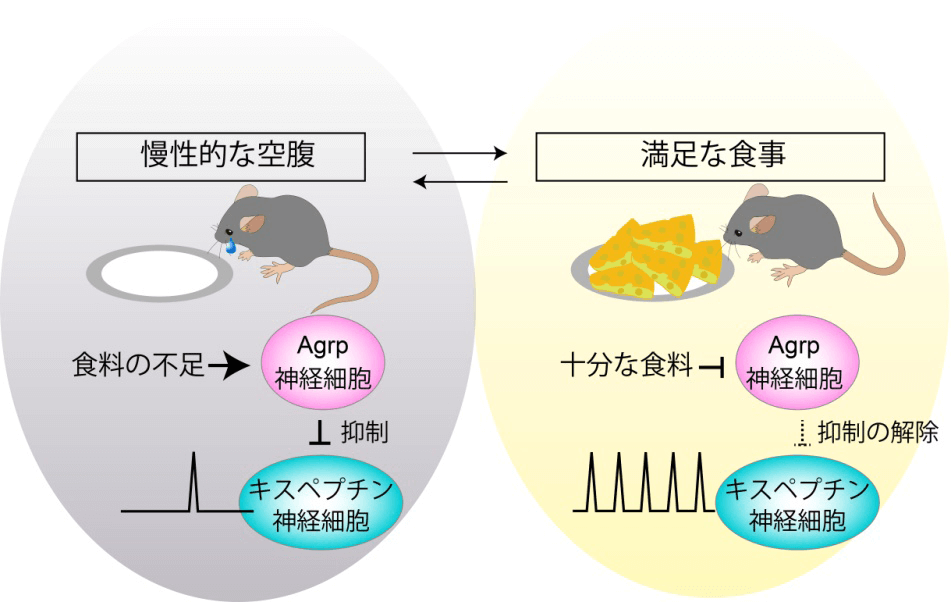

2025年2月に発表した研究です。ヒトの思春期にあたる、メスのマウスの脳の神経活動を視床下部に注目して調べたところ、食料が不足すると性成熟に必要なホルモンを出す神経細胞の活動が減って、食料不足が解消されると回復するとわかったんです。生殖はすごくエネルギーを使いますから、十分に食べて栄養を蓄えたタイミングで性成熟が進むように神経細胞が調整していたんです。ヒトでも同じようなしくみが働いているかもしれません。

性成熟に重要な役割を果たす生殖中枢であるキスペプチン神経細胞の活動は、食料不足によって減少(左)し、食料不足が解消されるとわずか数時間でこの活動が顕著に回復する(右)。さらに、空腹を感知する中枢である「アグーチ関連ペプチド(Agrp)神経細胞」が、キスペプチン神経細胞の活動の頻度を調整し、性成熟のタイミングを制御する役割を担っていることを発見した。