ウイルスでにおいの神経回路を可視化

———学位取得後、スタンフォード大学で博士研究員に。留学先は自分で探したのですか?

坂野先生に「国内では坂野研よりいい研究室はない。海外に行くか、ここに残るかどちらかだ」と留学を強く推されました。そこで自分で研究室を探してメールを出しました。いくつか問い合わせたなかで、スタンフォード大学のリチェン・ルオ(Liqun Luo)教授のラボは、学部時代に坂野研で同期だった小宮山尚樹くんが大学院のときに留学した先でもあり、彼に内部の情報を聞いて話をつないでもらうことができたんです。

———すでに、研究したいテーマがあったのでしょうか。

マウスを使って、より複雑な脳の研究をしたいと思っていました。1991年に嗅覚受容体が発見されて以来、においの情報が脳へ行く経路の解明は研究者の大きなテーマでした。私としては坂野研で情報が大脳の嗅球に集まるところまでは解明したので、そこから先が次の課題でした。当時、ルオ教授はハエの嗅球に相当する場所から、さらに高次の領域までの経路を追跡する解析法を開発し、ショウジョウバエの脳に「においの地図」が作られる遺伝子プログラムの詳細を次々に解明していたのです。そこで、坂野研でやってきた経験を生かして、ルオ教授の開発した手法でマウスの嗅覚神経回路を調べたいと伝えました。

———ルオ教授の解析法をどのようにマウスに応用したのでしょう?

ルオ教授の解析法は、遺伝子工学を精巧に用いることで、変異を持つ細胞だけをピンポイントで蛍光標識できるというものです。でもハエとマウスとでは、ターゲットとなる細胞をどのように標識し、変異を入れるかが異なります。私はウイルスを運び屋にして、脳内の任意のニューロンから出発してウイルスが時間の経過とともに広がっていく様子を可視化する手法「トランスシナプス標識法」をマウスの脳内で使えるようにしました。

———ウイルスで神経回路を見る!? どんなウイルスを使うんですか。

よく使われるのは狂犬病ウイルスです。とても危険なウイルスで、マウスも狂犬病になってしまうため扱いにくかったのですが、2000年代に入って改良されて毒性がなくなり、蛍光タンパク質も導入できるようになっていました。ただ、その時点では動物から切り取った切片でしか使えない技術でした。そこで私たちも含めていくつかのチームが、生きた動物の体内でも使える手法を開発し、2010年にほぼ同時に実用化したんです。

それまではA領域の神経に色素を打つとそこにつながるB領域が光るだけだったのですが、自分の調べたい特定の神経細胞をウイルスで標識すると、情報が伝わっていく神経回路の様子が一細胞レベルで光って見えるようになりました。

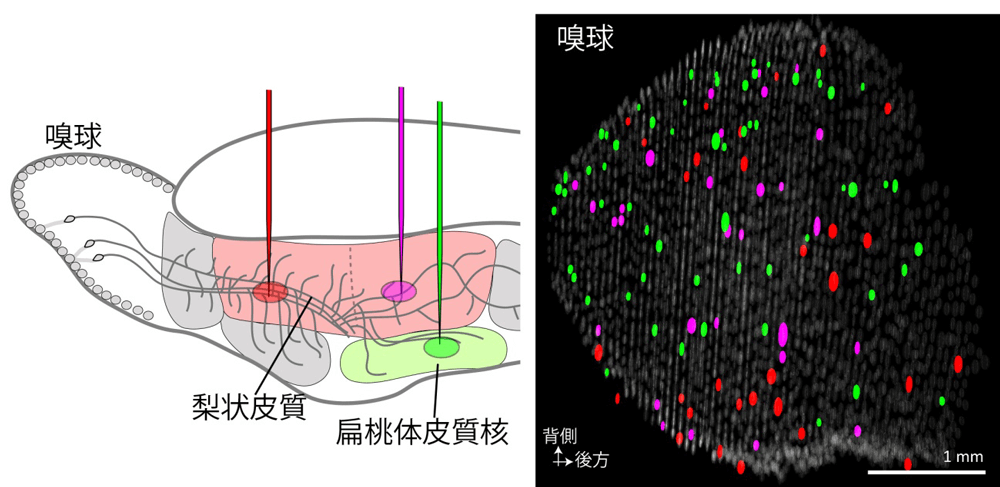

トランスシナプス標識法によって、嗅球の広い範囲に散在する糸球から、脳のさらに奥の梨状皮質*(りじょうひしつ)や扁桃体へとにおい情報が高次領域に伝わっていくこと、嗅覚皮質の場所によって情報伝達方式には違いがあることなどが明らかになりました。

*梨状皮質:鼻腔から入ったにおい分子は、嗅上皮に存在するにおい分子受容体を持つ嗅神経細胞に受け取られた後、一次中継部位である嗅球の糸球に軸索が伸び、情報が嗅皮質へと伝達されていく。嗅皮質のうち最も大きな領域を占めるのが梨状皮質で、嗅覚中枢として嗅覚情報を受け取り、においの特徴を感情や記憶と結びつける。また嗅覚情報を視覚や聴覚の情報とも統合して視床下部に伝え、食欲などに影響を与える

嗅覚皮質のうち、梨状皮質と扁桃体皮質核と呼ばれる領域から出発してトランスシナプス標識法により嗅球の糸球体を標識した実験のまとめ。梨状皮質は嗅球の広い範囲から接続を受けるのに対し、扁桃体皮質核への入力は背側領域に偏っていた。

———留学して得られたものはありますか?

トップレベルの研究仲間や人脈はもちろんですが、ルオ教授には新しい方法論を開発しつつ、研究の本質的な問いを立てて、効率よくゴールをめざす道筋を考えることを叩き込まれました。科学者として自由に生きるノウハウです。また、文化的な背景の異なる人たちと仕事をするなかで、自分のルーツや考え方を再確認できました。

個人的にはスタンフォード大学の日本人仲間のなかから、生涯の伴侶となる女性と出会えたことも大きな収穫と言えるかもしれません。

cap Luo先生とともに。論文発表時の取材写真(2021年)。

2008年ころのLuoラボのメンバーと(最上段左)。最上段中央がLuo先生。