中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第8回

研究者のパッションに触れた2時間

第3章 研究は趣味の延長ではない

- 高井

- あなたたちが科学好きになったのには、何かきっかけがあるの?

- 松下

- 僕は趣味が釣りで、釣りと直結した魚に興味を持ったのが始まりです。

- 高井

- 僕は京大の水産学科出身だけれども、その8割方は釣り好きです。ただ、僕は、釣り好きっていうのが大嫌い。

- 松下

- えっ、どうして?

- 高井

- 釣りをしにきているからですよ。

- 松下

- いいじゃないですか。

- 高井

- よくない。駄目、駄目。趣味と研究は別物。

- 松下

- でも、趣味があって研究があるんじゃないんですか?

- 高井

- 趣味が研究のスタートポイントだとしても、そういう人たちは、間違って大学院まで来てしまったというか、途中でドロップアウトしていくんですよ。

- 松下

- どうしてドロップアウトしていくんですか?

- 高井

- そういう人はなかなか就職ができない。趣味と研究を同一視してしまうと、JAMSTECでもそうだけれども、やはり研究員としては採りづらいんです。じゃあ、どうして採用されないのか?

- もともとサイエンスは趣味から始まっています。面白くてやっているうちに、一芸に秀でた人たちがお金持ちに気に入られる。例えば、ガリレオのように頭がよくて人の知らないことを知っている、ダ・ヴィンチのように絵がうまくて人体の解剖図が描けるとかですね。「面白いやつだな」と、大金持ちのメディチ家とかがお金を出して、「たまに俺に話を聞かせてくれるのなら、おまえは好きなことをしてていいぞ」と始まったのが、ルネッサンスのいわゆるサイエンスです。

- 松下

- はい。

- 高井

- 本来、サイエンスは趣味の延長だったんだけれども、今のわが国というか、世界的にも科学は「人の役に立つこと」を求められるようになっています。でも、好きでやってきた人たちは、何をしたら人が喜ぶのかが分からない。「自分が面白いと思ってやっていることの何が悪いの?」と思ってしまうからです。

- スタートポイントはもちろん趣味なんだけれども、どこかで趣味と、ある意味、ビジネスの世界は違うと、大学院生ぐらいで気付いてくれるとうまくいくんですけどね。

- 松下

- じゃあ、僕たちはまだ変える必要はない?

- 高井

- 高校生はまだいいんですよ。最初は、趣味の延長でやらないとモチベーションが上がらないからね。ただ、それをずっと同じ気持ちでやる人がいて、そういう人は先へ行けば行くほどつらくなる。

- 松下

- ということは、高井さんの場合は趣味の延長じゃなかった?

- 高井

- 僕は、趣味はスポーツだったし、サイエンスとはあまり関係なかったね。大学3年生ぐらいから専門に入って、いろいろな分野の実験をするんだけど、物理、化学、生物の中では微生物の実験が一番面白そうだなって。

- 松下

- 微生物?

- 高井

- 微生物の実験。僕は基本的に微生物学者です。水産系の中で微生物を選んだのは、研究というか、実験が非常に面白そうだったから。言い換えれば、ノーベル賞に近そうだった(笑)。僕の研究の根本的な動機はノーベル賞。

JAMSTECに来るぐらいまで、ずっとノーベル賞を取るつもりでいました。

- 松下

- でも、諦めたんですか。

- 高井

- JAMSTECでの研究テーマがノーベル賞の対象分野ではないので、諦めました。ただ、学生時代、ノーベル賞を取れそうな分野が分子生物学で、分子生物学に近いのが微生物だったから、研究テーマとして選んだ。つまり、僕の場合、趣味と研究は別だったということです。

コラム3

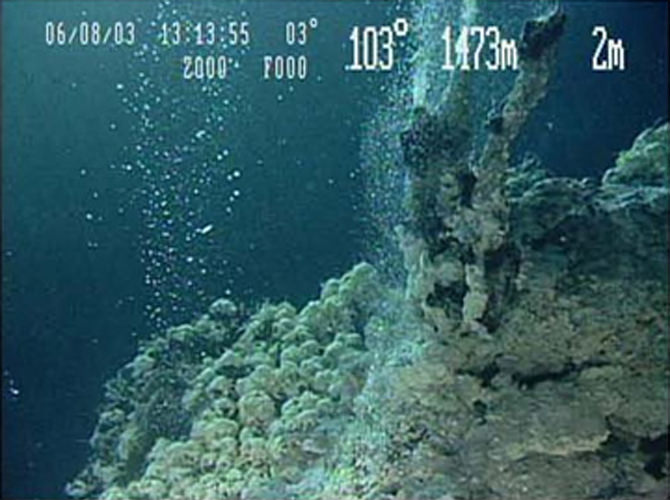

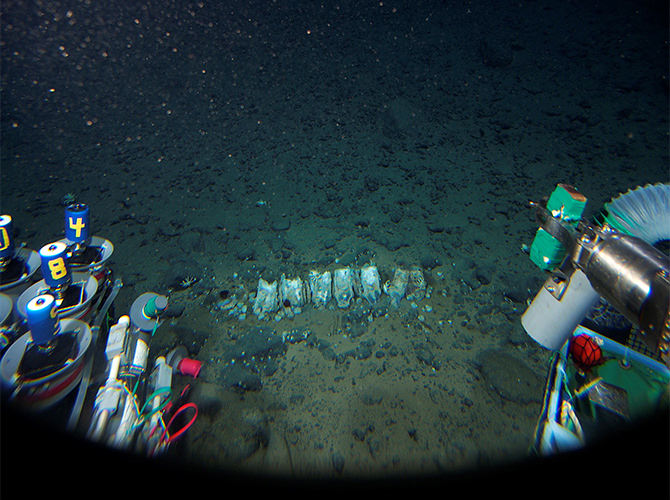

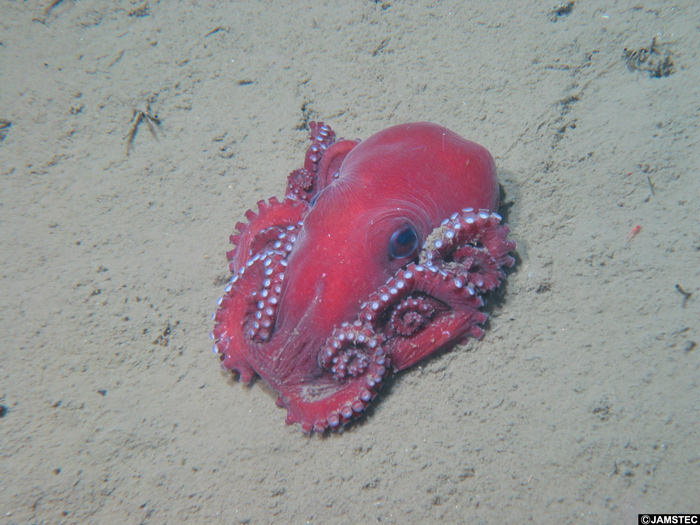

深海の様子

これまでに「しんかい6500」により、深海の様子が数多く撮影されてきました。その中から幾つか紹介します。

沖縄トラフ深海の熱水噴出孔(チムニー)

写真提供:JAMSTEC

ブラジル沖で発見した世界最深(水深4,204m)の鯨骨生物群集

写真提供:JAMSTEC

ゴエモンコシオリエビの群衆:伊平屋北海周辺(水深1,075.8m)

写真提供:JAMSTEC

タコ目:相模湾三浦海底谷(水深1,031m)

写真提供:JAMSTEC