中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第8回

研究者のパッションに触れた2時間

第4章 アニキサスから考える“研究”の在り方

- 高井

- 松下君はなぜアニサキスを調べているの?

- 松下

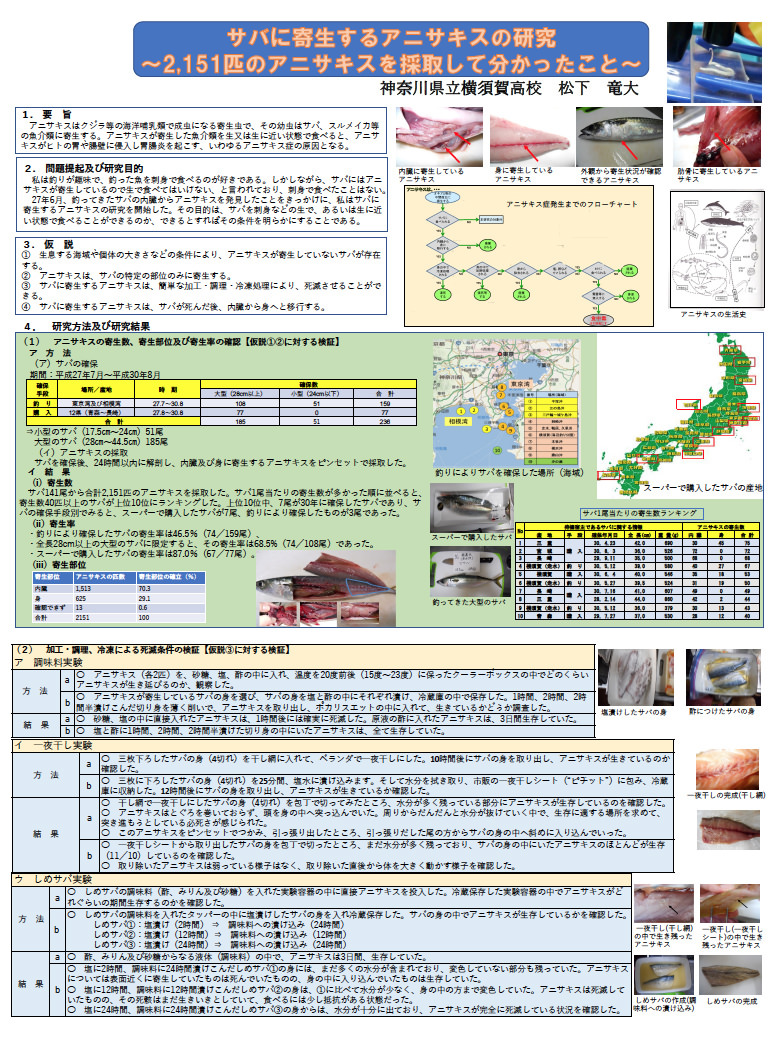

- 釣りが好きで、自分で釣った魚をさばいていたら、アニサキスがいたんです。「これ、何?」と調べたのが始まりです。4年間やっていて、今5年目ですが、調べたサバは購入したのも含めて236匹。2,150匹のアニサキスを捕まえました。

- 高井

- ということは、中学時代からやっていたんだね。

- 松下

- はい。分かったことは、24cm以下のサバにアニサキスはいない。逆に、28cm以上のサバには76.4%の確率でアニサキスが寄生していることです。結構、危険です。

- 高井

- でも、焼けばいいんだよね。

- 松下

- はい、大丈夫です。ただ、酢でしめた場合、サバからの食中毒は抑えられますが、アニサキスは死にません。

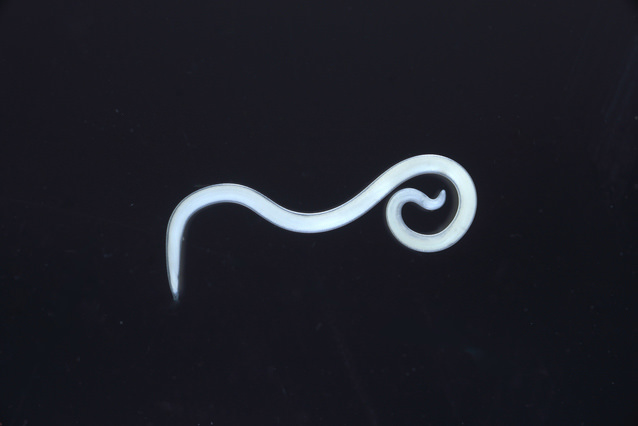

アニサキスは寄生虫(線虫)の一種で、その幼虫(アニサキス幼虫)は長さ2~3cm、幅0.5~1mmぐらい。アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生に近い状態で食べると、アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に刺入して食中毒(アニサキス症)を引き起こす

- 高井

- ヒスタミン食中毒、いわゆる“さばかぶれ”を防ぐのに酢は有効だけど、アニサキスには効かないんだね。

- 松下

- で、思ったんです。深海魚にはアニサキスはいないのかと。

- 高井

- 深海魚にも寄生虫はいると思いますよ。ただ、アニサキスはどうかな? 潜ったときに深海魚がいたら、研究のために採取します。採取したものについては、自分の専門ではないものは専門家に渡せるように、2匹いればホルマリン用と冷凍サンプル用に、1匹しかいなければホルマリン標本にということはやっています。ただ、JAMSTECの場合、魚類を専門とする研究者がほとんどいないので。

- 松下

- そうですか。

- 高井

- 魚類の中でも深海魚の研究となると、多分、日本に研究者は数人しかいないと思う。しかも、大きな大学の先生ではなくて、博物館とかそういうところにわずかにいるぐらいじゃないかな。

- 松下

- そうなんですよ。お話が全く聞けなくて。

- 高井

- 聞けないと思う。だったら、自分が専門家になればいいんじゃない?

- 松下

- あ、そうか!

- 高井

- いや、むしろそれはいいことなんですよ。専門家がいないのは、実はめちゃくちゃチャンスなんだから、自分で挑戦すればいい。それと、30年前、僕が学生だった頃、アニサキスはサケにしかいなくて、サバのアニサキスなんてほとんど例外的だったんだけど。

- 松下

- まだ分かっていないのですが、やっぱり海水温の上昇が関係しているんじゃないかと。

- 高井

- そう、今後、温暖化や酸性化がすごい勢いで進んでいって、海洋生態系は今後30年間でかつてないぐらい変わるんですよ。それで、何が一番問題かというと、魚種や回遊が変わるのもそうなんだけど、安全性がものすごく変わるだろうといわれています。アニサキスが増殖したら、東南アジアやアフリカ諸国で多くの人が食中毒になるかもしれない。

- 松下

- ああ、そういう視点があるんですね。

- 高井

- それから、松下君は5年前からやっているから、5年間のデータを持っているんでしょ?

- 松下

- はい。アニサキスが年々、増えています。

- 高井

- やりなさい。それを80歳まで(笑)。

- 松下

- 80まで? でも、趣味ですから。

- 高井

- 趣味でもデータは取り続けたほうがいい。将来、めちゃくちゃ使われるかもしれない。というのは、80年前のデータは、80年後には取れないからです。将来、サラリーマンになったとしても、研究を続けていたら、いつか本当に生きる時がくるかもしれない。

- 「寄生虫は気色悪いけど、アニサキスは好き」と言ったら、研究者としては失格。そうじゃなくて、研究の目的を明らかにし、ストーリーを組み立てることが大切なんです。つまり……。

- 松下

- 僕はアニサキスから世界を救いたい、と言えばいい?

- 高井

- そのとおり! サバを釣っていたら、アニサキスが増えているんじゃないかと気付いた。

もし、このまま増えていったら? そのストーリーで、未来が描けますよ。そういったところから、アニサキスを語ることが大事なんです。

- 松下

- 勉強になります。

- 高井

- 動機を動機のまま語るのがいい場合と、それを脚色して語るほうがいい場合があります。

自分の心の中の本当のところを正直に言うことがサイエンスの本質ではないんですよ。動機は動機。サイエンスは、解きたい問題があって、そのためにはどのような科学的アプローチをすればいいか、最大の効果が得られるかを追究するわけだよね。