中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第12回

匂いは生きていくための大切な情報源

第3章 匂いの脳波実験を体験

東原先生のミニ講義で匂いに関する基本的な知識を学んだ後、参加者は岡本雅子特任准教授の案内で別の研究棟へ移動。そこで研究概要を説明してくれたのが、大学院修士課程2年の加藤麦彦さんです。まず、体験前に「デコーディング(Decoding)」と「脳の測り方」について、簡単なレクチャーを受けました。

レクチャー

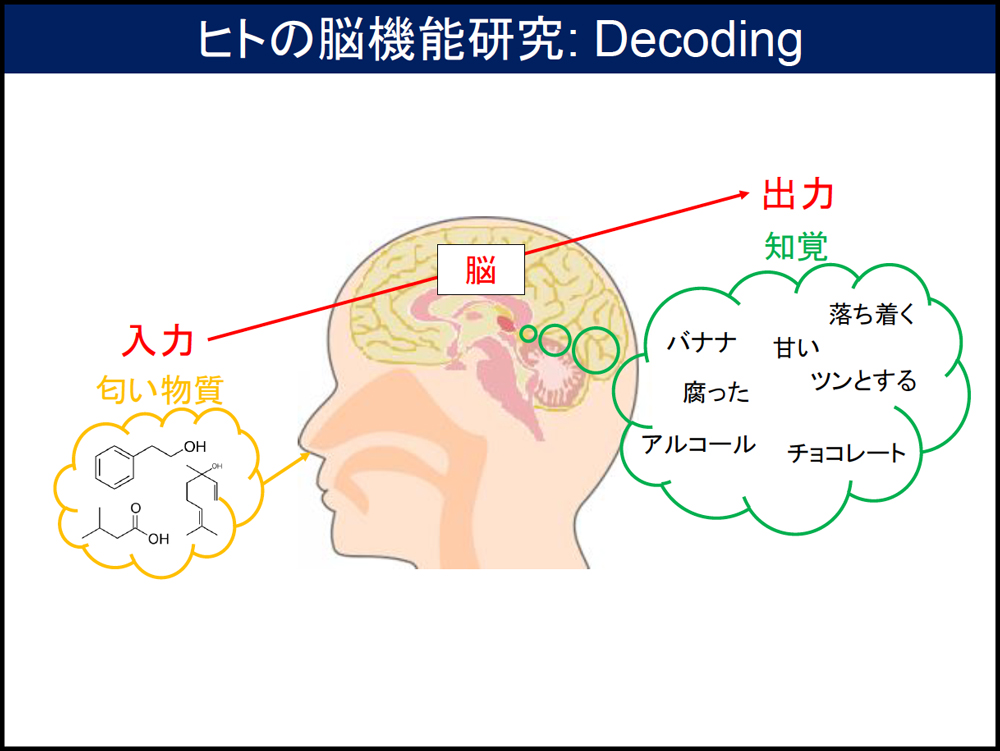

デコーディング

デコーディングとは、視覚・聴覚の研究でよく使われている技術で、脳活動を測定することでその人が何を考えていたか、どんな画像を見ていたかを可視化するものです。機械学習の発展で、パターンの抽出ができるようになりました。この手法を使い「ヒトの脳は匂いをどのように処理し、知覚しているか」を研究しています。

図版提供:加藤麦彦さん(東京大学大学院)

脳の測り方

脳を外から測る代表的な方法には脳波とfMRI(機能的磁気共鳴画像法)の2種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

「脳波」は電気的な信号なので、いつ脳活動したかはわかりやすいのですが、外に電極をつけて測るので、その信号が脳のどこからきたのかがわかりません。

一方、「fMRI」は血流の変化を見るため、どの領域で活動したのかはわかるけれども、変化が遅れて出るため、いつ脳活動が起きたのかを特定できないのです。

図版提供:加藤麦彦さん(東京大学大学院)

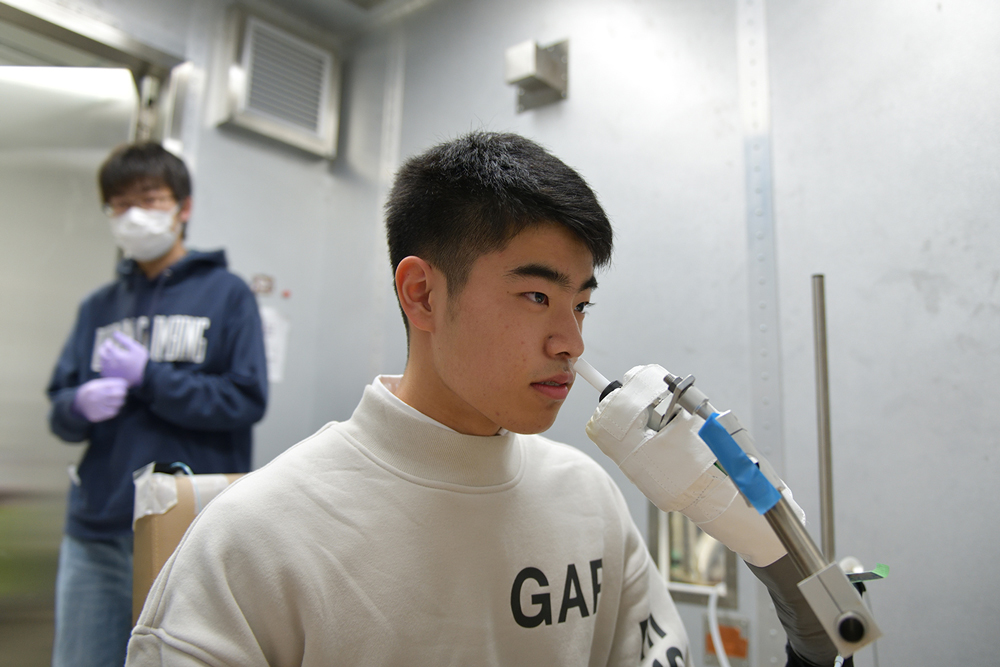

参加した4名が体験したのは、加藤さんが研究している脳波を用いた実験です。今回は時間の関係で電極のついた脳波キャップは使わず、どのように匂いを嗅ぐのか専用の試験ルームに順次入室し、簡易体験しました。体験中、例えばこんな会話が交わされました。

- 加藤

- 匂いを感じますか?

- 竹内

- ええ、感じます。たとえるなら何だろう。蜂蜜っぽい感じだけど、ちょっとツンとする。蜂蜜とミンティア?

後方のマスク姿の方が加藤麦彦さん

- 加藤

- 人によって感じ方は変わります。

- 竹内

- 反応速度も測るのですか?

- 加藤

- そういうのも一応、取ってはいます。じゃあ、交替しましょうか。

- 高橋

- ああ、匂いますね。最初は爽やかで、あとはちょっと甘いような。匂いは何種類ぐらいあるんですか?

- 加藤

- 今日は10種類です。実はもっと臭いのもあるのですが、今日はやめておきました。

- 一同

- (笑)。

初めての体験を終えた参加者は、加藤さんにお礼を述べて研究室を後にしました。