中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第12回

匂いは生きていくための大切な情報源

第5章 東原先生からのアドバイス

無知こそ科学の原動力

- 東原

- 事前にいただいた資料に「何が研究の原動力になっているのか」という質問があったので、スチュアート・ファイアスタイン(Stuart Firestein)というコロンビア大学の先生のことを紹介します。やはり嗅覚の研究者で、私とも親しいのですが、この人の経歴がすごい。35歳ぐらいまで舞台監督だったのですが、動物に興味を持ち、一念発起して大学に入りました。35歳で大学、40歳で大学院に入り、最終的にコロンビア大学の教授になり、嗅覚研究で有名な仕事をしたという希有な経歴の持ち主です。

彼が書いた『イグノランスー無知こそ科学の原動力ー』という本があります。「知識はすごく重要だ。でも、イグノランス(無知、すなわち知らないこと)はもっと重要」とこの本で述べているのですが、まさしくそれなのです。いろいろな知識を持っていながら、何が本質的にわからないことなのか、つまりイグノランスを追究するのが研究です。求められていることを知識の引き出しの中から出して追究できることが頭のよさであり、そういう人が教養のある人です。皆さんには、ぜひそういったところを目指してほしいですね。

スチュアート・ファイアスタイン著、佐倉 統、小田文子訳『イグノランスー無知こそ科学の原動力ー』東京化学同人(2014)

好きなことと得意なこと

- 佐藤

- 自分が好きなことと得意なことがあった場合、進路としてどちらを選べばいいのでしょう。先生はどうでしたか。

佐藤萌絵(さとう・もえ)さん(高校2年生)

- 東原

- そこは難しいよね。ぼくは数学が得意で、日本史が好きでした。文系か理系か迷ったけど、自分の考え方は理系だなと思ったので、理系に進みました。結果的にそれでよかったのですが、今日、スサノオノミコトの話をしたように、ああいったことが好きです。自分の好きなことは自然と情報が入ってきて、それがいまの研究にも役立っているので、両方大事にしたほうがいい。じゃあ、進路はどうする? まあ、進路としては得意なほうを取ったほうがいいかな(笑)。ただ、得意なものが続くかどうかは別だよ。ぼくは数学や物理、化学が得意だったけど、大学に入った途端、数学がちんぷんかんぷんになって、大嫌いになった(笑)。

- 高橋

- 大学に入って数学がわからなくなったとのことですが、自分が苦手と思っても頑張ってみなければいけないときもあるし、別の道を選ぶ方法もある。その2つをどう見極めたらいいのですか。

- 東原

- 大学に入ってなぜ数学がちんぷんかんぷんになったかというと、ぼくの数学のセンスが空間的、幾何的だったからです。大学の数学は割と数値的な要素が強く、空間的、幾何学的なものが少なかった。駄目になったから別の道に行ったというよりは、自分がなぜ数学が好きだったのかがわかったという感じかな。逆に、高校までは覚えることだらけの生物が苦手だったけど、大学で生物の研究は覚えることではないとわかった。つまり、高校時代は生物の本質がつかめていなかったということです。だから、嫌いと決めつける必要はないと思うのですが、高橋君は何が苦手なの?

- 高橋

- 教科だと地理が苦手です。

- 東原

- でも、それは点数が取れないからじゃないの?

- 高橋

- あ、そうです(笑)。

- 東原

- それは違うんだな。地理という学問の本質にたどり着いていないだけなのかもしれないし、将来、苦手だと思っていた領域ですごく活躍するかもしれない。確かに基礎の部分はつまらないのですが、先ほどのイグノランスの話にあったように、面白いものは次にあると考えることもできるね。

英語は習得すべき?

- 竹内

- 機械翻訳などが発達して言葉の壁は低くなっていくと思うのですが、研究者として英語を習得しておく必要はありますか。

- 東原

- そもそも、サイエンスの共通語がなぜ英語なのか? それはアメリカが強かったから、戦争に勝ったからということではありません。ドイツ語も含め、ロジックをきちんと伝えやすい言語だからです。日本語は、それこそノーベル賞受賞者の大江健三郎さんが言ったように、曖昧な言語です。主語がなくても、動詞と目的語が合致していなくても何となく伝わってしまう。それはサイエンスではあってはいけないことで、なぜなら誤解をたくさん生むからです。サイエンスでは、誰に対してもきちんと同じ情報を与えられないといけない。それに一番適した言語が英語。英語は主語、動詞、目的語が書かれていないと伝わらないから、誰が読んでも同じことが理解できます。

- 竹内

- 確かに……。

竹内彩瑛(たけうち・さえ)さん(高校1年)

- 東原

- ぼくは国語、中でも文章を書くのがすごく苦手でした。大学を卒業してすぐアメリカに留学し、大学院に行ったのですが、英語でサイエンスを勉強し、英語で学位論文を書いたら、きちんと人に伝わるような日本語が書けるようになりました。英語をやったことで、日本語の文章も書けるようになったのです。なので、きちんとロジックがつくれる英語はできるようになっておいたほうがいいと思います。

- 竹内

- この分野の研究をするには、高校では理科は何を取ればいいですか?

- 東原

- 生物の仕組みは基本的に化学反応なので、化学と物理を勉強し、あとは数学をやっておくといいですね。数学は統計など重要なところにつながるので、そこはきちんと押さえておきたい。

将来、生物を専攻したいのなら、常日頃から生物を観察することが重要です。なぜなら、生物の研究では、どのような生物であれ、その行動がどうなっているか、どういう表現系が出るのかを常に見ていく必要があるからです。原子レベル、分子レベル、タンパク質レベルという研究をする中でも、その個体を理解するために、その個体がどう行動するか、どう変化するかといった観察は非常に重要です。

匂いの研究、解決すべき課題はコレ!

- 編集

- 最後に、匂いの分野で、これから解決すべき課題にはどのようなことがありますか。

- 東原

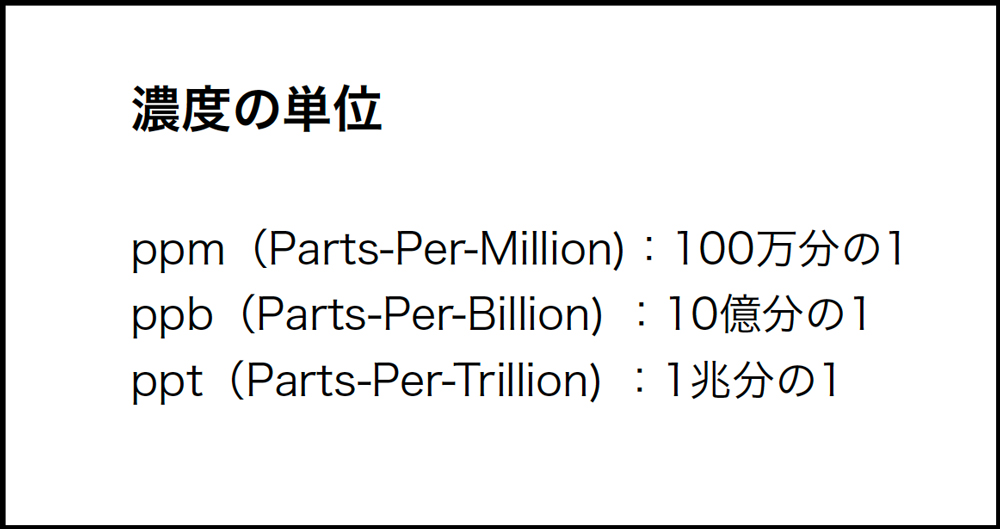

- 1つは、ここにある匂いをどうやって感知しているのかという問題です。例えば、ちょっと匂いがしたとき、どれぐらいの量が存在するのかというと、pptの単位です。このpptの希釈がどれぐらいかというと、東京ドームに1滴落とすとドーム中に匂いが充満する、それぐらいの希釈率です。こんなにも薄い濃度の匂いを嗅覚受容体はどうやって感知しているのか、その本質的な問題がまだ解決していません。

- 東原

- もう1つは、脳でどうやって好き嫌いが生まれるのか、快・不快が決まるのか、それがわかっていません。先ほどの実験見学にあったように、脳活動を見ることによって、この活動なら快く感じるに違いない、この活動なら不快に感じるに違いないと読み取ることができれば、それこそ匂いでもバーチャルリアリティーができる。けれども、そこがまだできていません。脳が匂いを処理する本質的な仕組みがよくわかっていないのです。

匂いがセンシングされた後、どうやって伝わるかという中間部分はわかってきたけれども、入り口である感度の高さがどのようなメカニズムで生まれるのか、そして出口である情動や行動がどのような仕組みで生まれるのかがわかっていない。この2つが大きな問題です。

- 編集

- ありがとうございます。

- 東原

- では、これで終らせていただきます。

- 一同

- ありがとうございました。