中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第13回

昆虫から死後経過時間を推定!? 知られざる法昆虫学の世界

第1章 講義

1-1 法昆虫学とは

- 三枝

- では、今日の本題である法昆虫学の話をします。先ほど鈴木君が言ったように、少し特殊な世界の話になります。話を聞くにあたり、想像力をたくましくすると、途中で具合が悪くなったりするかもしれないので、どうしても自分に合わないと思ったら、「見ない」「聞かない」で構いませんよ。

- 一同

- はい(笑)。

●歴史ある分野

- 三枝

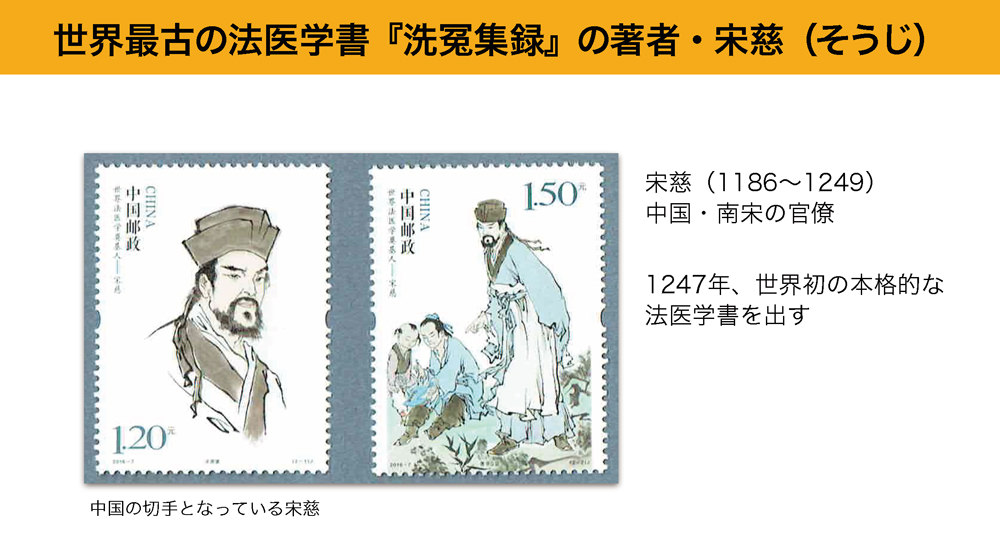

- それでは、始めます。法昆虫学とは、一体何なんだろう? 実は新しい学問ではなく、歴史ある分野です。1247年、日本でいうと鎌倉時代、中国では宋という時代ですが、宋慈(そうじ)という人が書いた『洗冤集録(せんえんしゅうろく)』という本が出されました。この本は世界最古の法医学書といわれ、いまでいうと検視官のための「検視マニュアル」といった感じです。

●世界初の法昆虫学的な記述

- 三枝

- 『洗冤集録』の中に法昆虫学的な記述があるので、簡単にご紹介します。

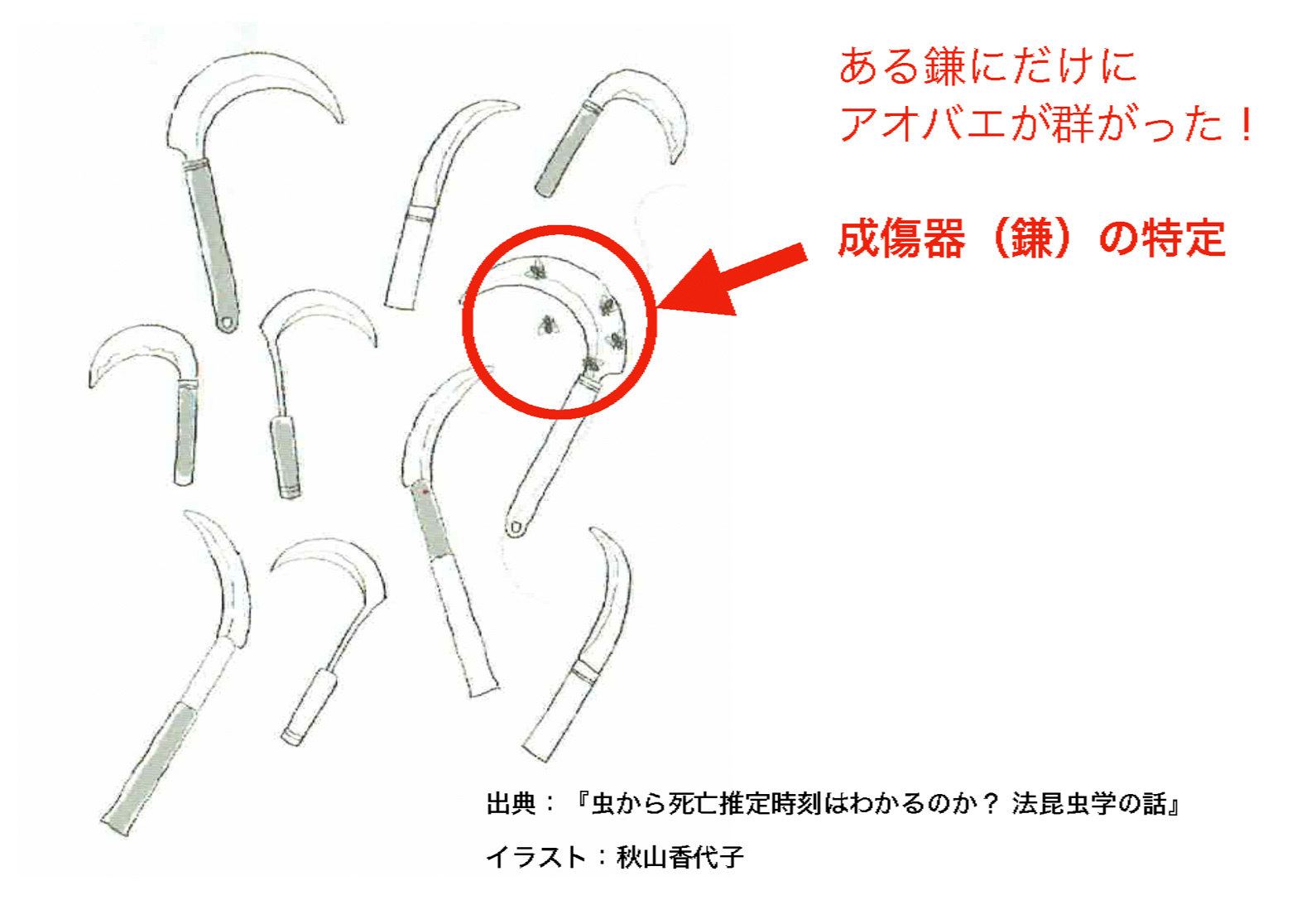

ある検屍官が、殺されて路傍に転がっている死体を検屍した時のこと。最初、強盗が殺したものと考えたが、調べてみると衣服や金目のものは取られていない。全身には鎌による刀傷が十数カ所もあった。

そこで検屍官は近隣の家に、「各家のあらゆる鎌を持ち出して見せよ。もし隠匿すれば、その者は殺人犯であり、我々はかならずや隠した鎌を探し出す」と言ったのです。

間もなく、住民たちは鎌を70、80も持参。検屍官はその鎌を地面に並べるように命じた。すると、そのうちの一つの鎌に蒼蠅(あおばえ)が群がってきわけです。

検屍官は蒼蠅が群がった鎌を指差して、誰の物か尋ねた。すると1人の男が「私のです」と名乗り出ました。ただちに逮捕して尋問を始めたが、認めようとしない。そこで検屍官は、そのハエの群がる鎌を指差し「おまえ、よく見ろ」と。他の鎌には蒼蠅がたかっていないが、この鎌には「おまえが人殺しをしてついた血腥(ちなまぐさ)さが刃に残っている。そのため、蒼蠅が集まるのだ。いつまでも隠し通せると思うのか」。周りで見ていた人たちは「おお!」となり、男も土下座し「私がやりました」と認めた、というお話です。

- つまり彼はハエの性質を使い、たくさんある鎌の中でどれが成傷器(いわゆる凶器)かを特定したのです。「この話、本当?」と思うかもしれませんが、あながちウソだとも言えません。『洗冤集録』には科学的に明らかに間違っているところもあるのですが、日本でいうと鎌倉時代に、すでにこういったハエの性質を捜査に利用しているのは驚きですね。実はこの話、アメリカのテレビドラマ『CSI:科学捜査班』にも出てくる、世界的に有名な話です。

参考:『中国人の死体観察学「洗冤集録」の世界』宋慈著・徳田 隆訳・西丸興一監修(1999、雄山閣)

●昆虫が関与する法的諸問題

- 三枝

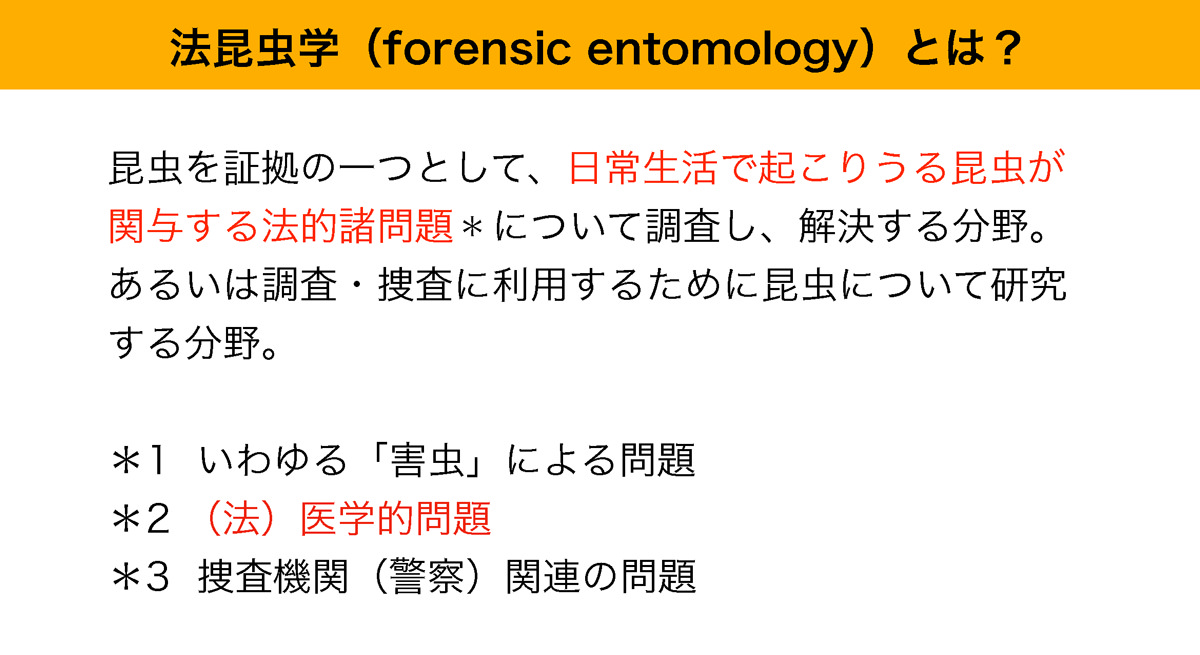

- 私が研究している法昆虫学(forensic entomology)とは、昆虫を証拠の1つとして日常生活で起こりうる昆虫が関与する問題を調査し、解決する分野。あるいは、調査・捜査に利用するために昆虫について研究する分野のことをいいます。

具体的にいうと、病原菌の媒介者がどこから来たのかといった「害虫による問題」。大麻などの違法薬物が見つかったとき、ある国の特定地域にしか生息しないダニが付いていたので、それが密輸品であることがわかったという「捜査機関関連の問題」。そして、私のフィールドである「法医学的問題」があり、その中心が死後経過時間の推定となります。

1-2 法昆虫学を理解するための基礎知識

●死後経過時間推定の指標

- 三枝

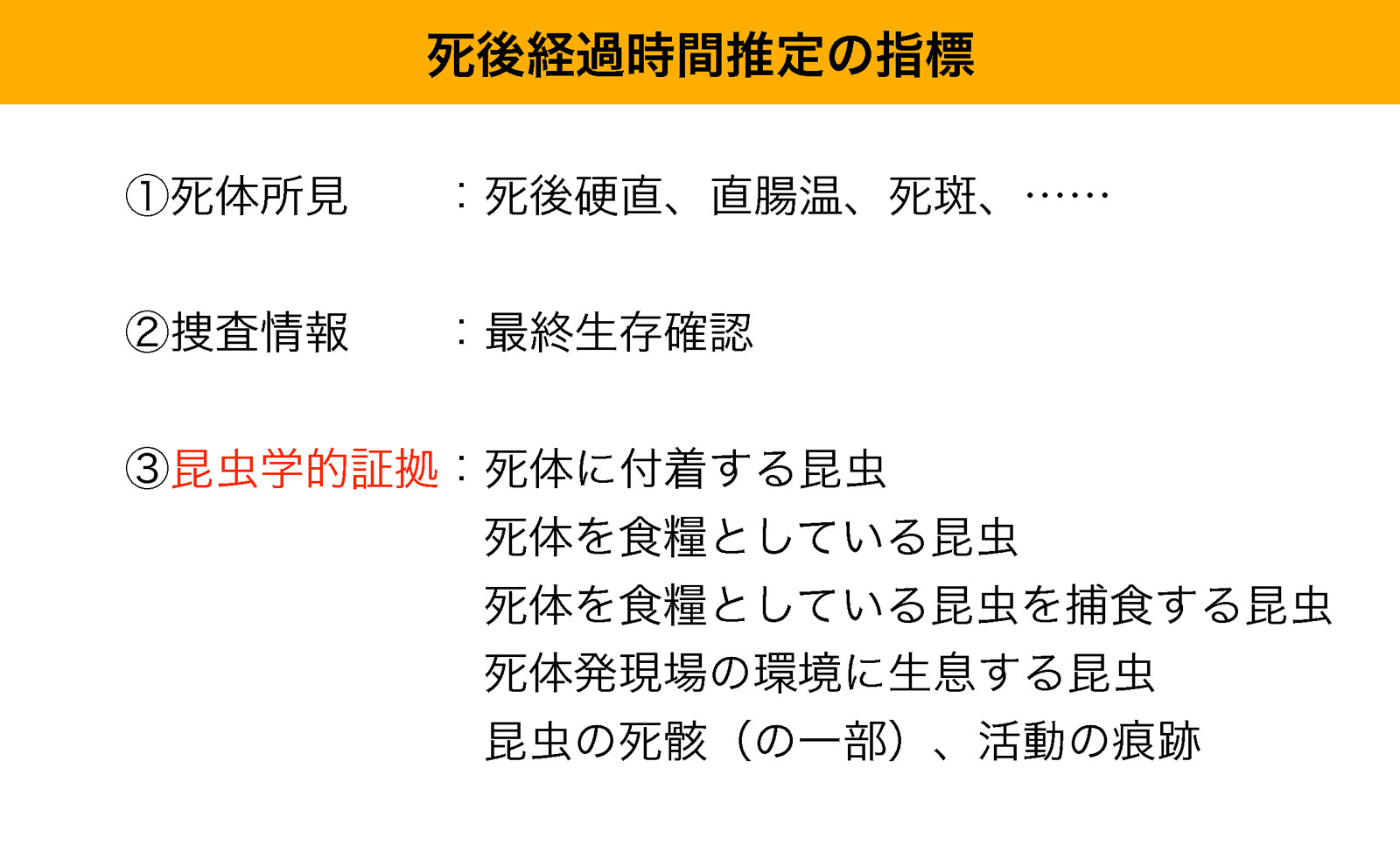

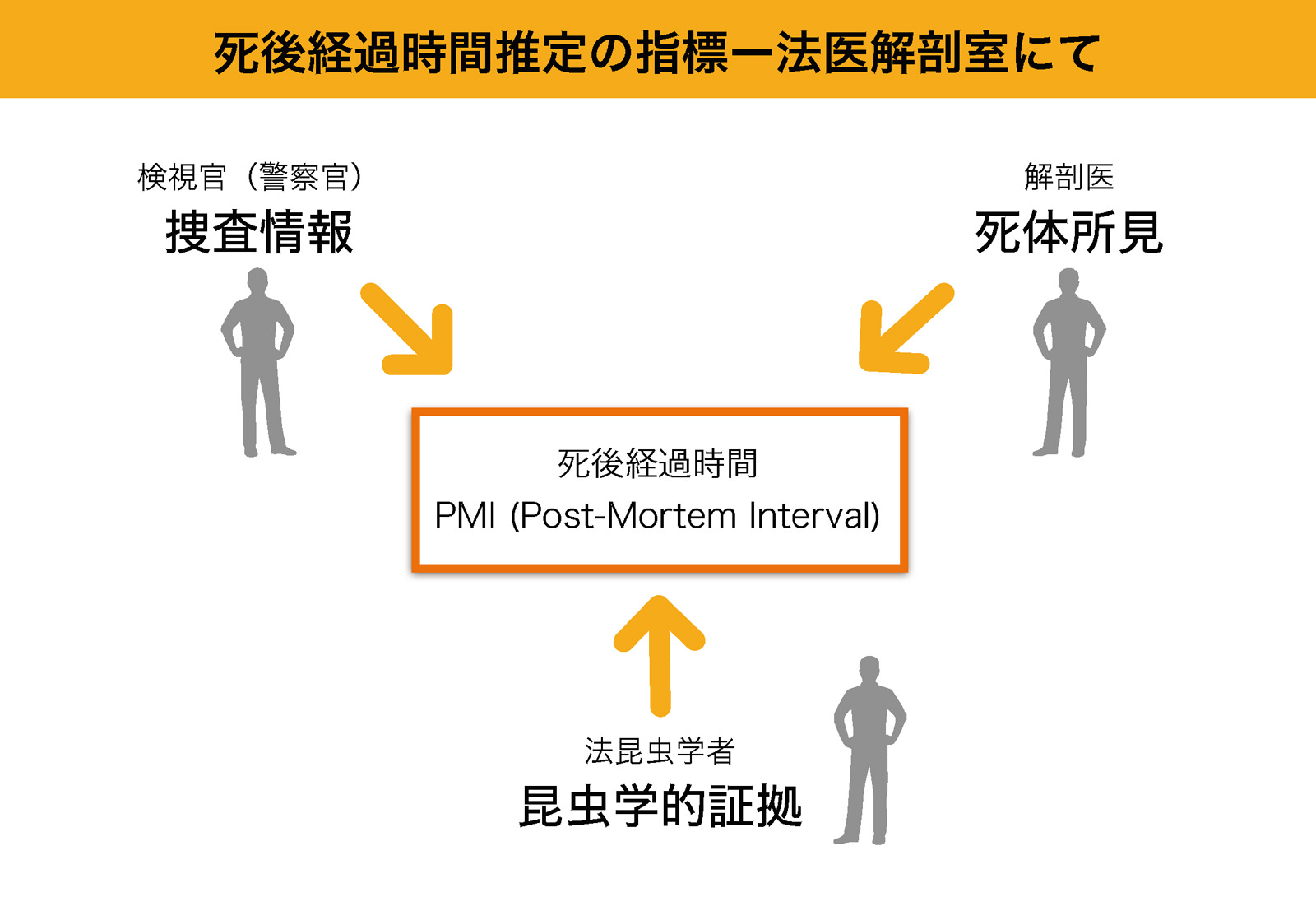

- 死後経過時間は「死体所見」「捜査情報」「昆虫学的証拠」によって推定します。

第1は「死体所見」で、皆さん、刑事ドラマなどで見たことがあると思いますが、基本的に法医のフィールドです。死後硬直の度合い、直腸温、死斑、角膜の混濁度合いなどが、死体所見として大事なところです。

第2は「捜査情報」。いま私たちは結構いろいろなところに情報を残しています。例えば、防犯カメラの映像やコンビニのレシートに記載された日時。こうした情報から、最後に生存が確認された時間を探ります。

そして第3が「昆虫学的証拠」で、死体に付いている昆虫を指標に死後経過時間を推定します。死体に付着する昆虫、死体を食べる昆虫、あるいはそういった昆虫を捕食する昆虫(=捕食者、プレデター:predator)が証拠となるほか、昆虫の死骸や昆虫が活動していた痕跡なども証拠として使えます。

●死後経過時間は三者協議で推定

- 三枝

- 死体に昆虫が付いていると、本学の法医学分野で行われる法医解剖に赴き、その手伝いをしながら昆虫を採集します。死後経過時間の推定は、検視官は捜査情報、解剖医は死体所見、そして私は付いている昆虫から見て、三者で協議するという感じです。三者の意見が大体一致していれば、「これぐらいの時間だろう」ということになります。日本の制度では、法医解剖の際、解剖医がすべての責任を負って最終的に鑑定書を書くので、私はそのお手伝いをしている、補助的な情報を提供していると捉えていただければと思います。

●昆虫という存在のメリット、デメリット

- 三枝

- 昆虫学的証拠の特徴ですが、良い点と悪い点があります。まず悪い点としては、いわゆる害虫と呼ばれるものが多いこと。虫が嫌いな人も結構たくさんいますよね。そもそも虫が嫌いで、それが害虫となれば、自分に害を及ぼすのではないかと思う。病気を媒介したり、飼っているペットや育てている植物に悪さをする。ただでさえ気持ち悪いのに、害を及ぼすとなれば、それに対する嫌悪感が出てきます。

さらに、昆虫は食欲旺盛というか、骨以外の皮膚や筋肉といった柔らかい部分を食べてしまいます。臓器などに証拠が残るのに、それを食べられたら証拠がなくなり、死因などがわからなくなってしまう。昆虫が証拠隠滅してしまうことになり、法医のお医者さんにとってはありがたくない、招かざる客なんです。

一方、良い点としては、昆虫は種類も個体数も、ものすごく多い。つまり、どこにでもいるんですね。死体発見現場には必ず昆虫がいると考えてもいいのではないかと思います。逆に、地球上で昆虫が存在しないところはどこだかわかりますか?

- 鈴木

- 海です。

- 三枝

- はい、その通りです。海中には昆虫はいませんが、エビやカニなど節足動物という、昆虫と同じような仲間がいて死体を食べています。スカベンジャー(scavenger)、掃除屋さんですね。ともあれ、昆虫は地上であればどこにでもいるということです。

一方、この季節にしか活動しない、この環境にしかいないという昆虫もたくさんいて、そういった昆虫が季節や環境を教えてくれることがあります。

昆虫が証拠物件として有用なのは、極めて偽装が難しいということなんですね。昆虫は気づかないうちに人に寄ってきたり、くっ付いたりするので、完全に昆虫が来ないようにするのが難しい。逆に、昆虫を大量に用意して、偽装するのもすごく難しい。もしそんな偽装ができるのであれば、そういった知識を持った人が犯人だと、逆に犯人を特定しやすくなる。なので、警察にとっても証拠物件として有用というわけです。

●短期と長期、死後経過時間の推定方法

- 三枝

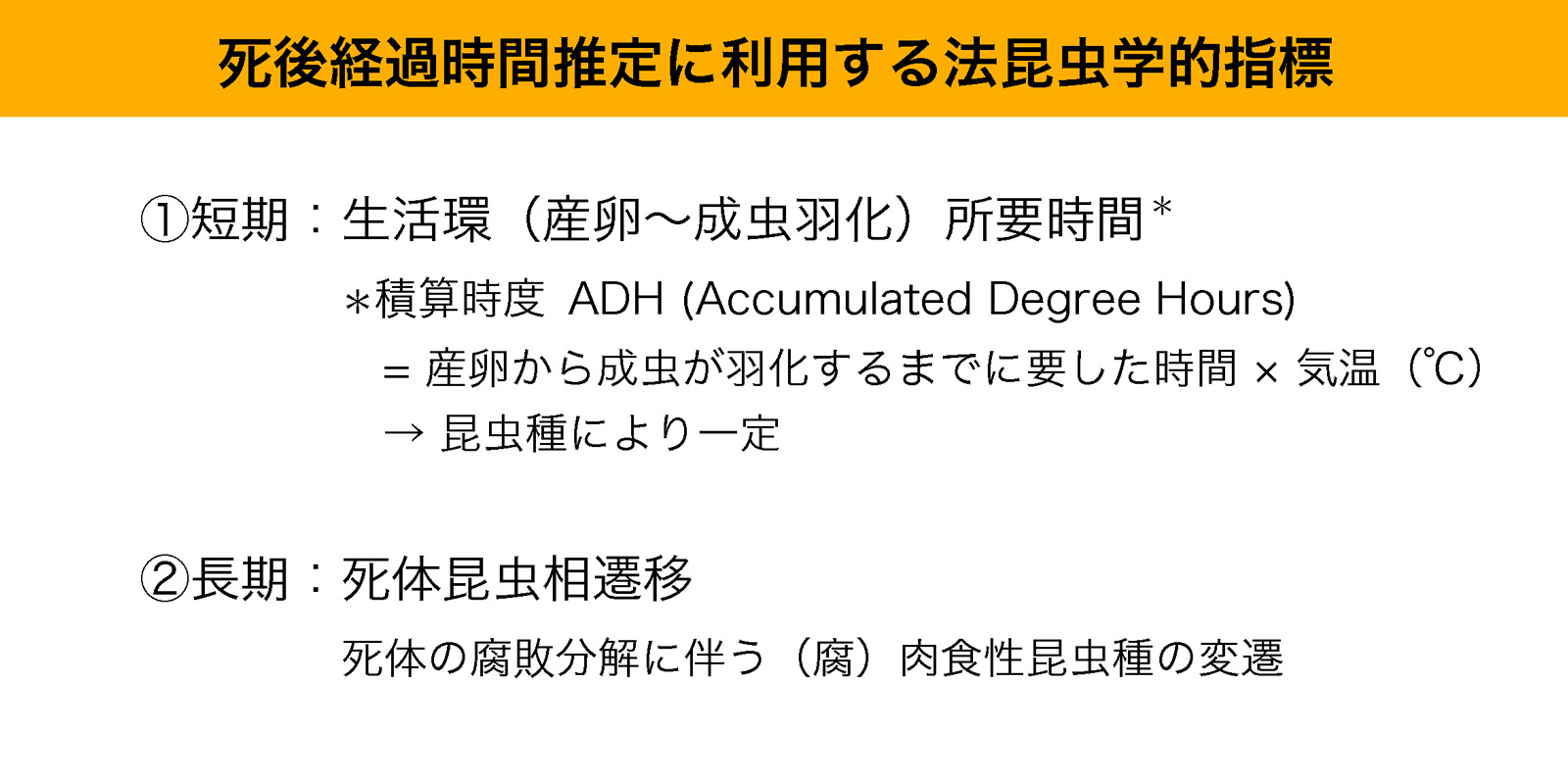

- 今度は、死亡経過時間推定に利用する昆虫の話です。「法昆虫学的指標」には短期と長期があります。

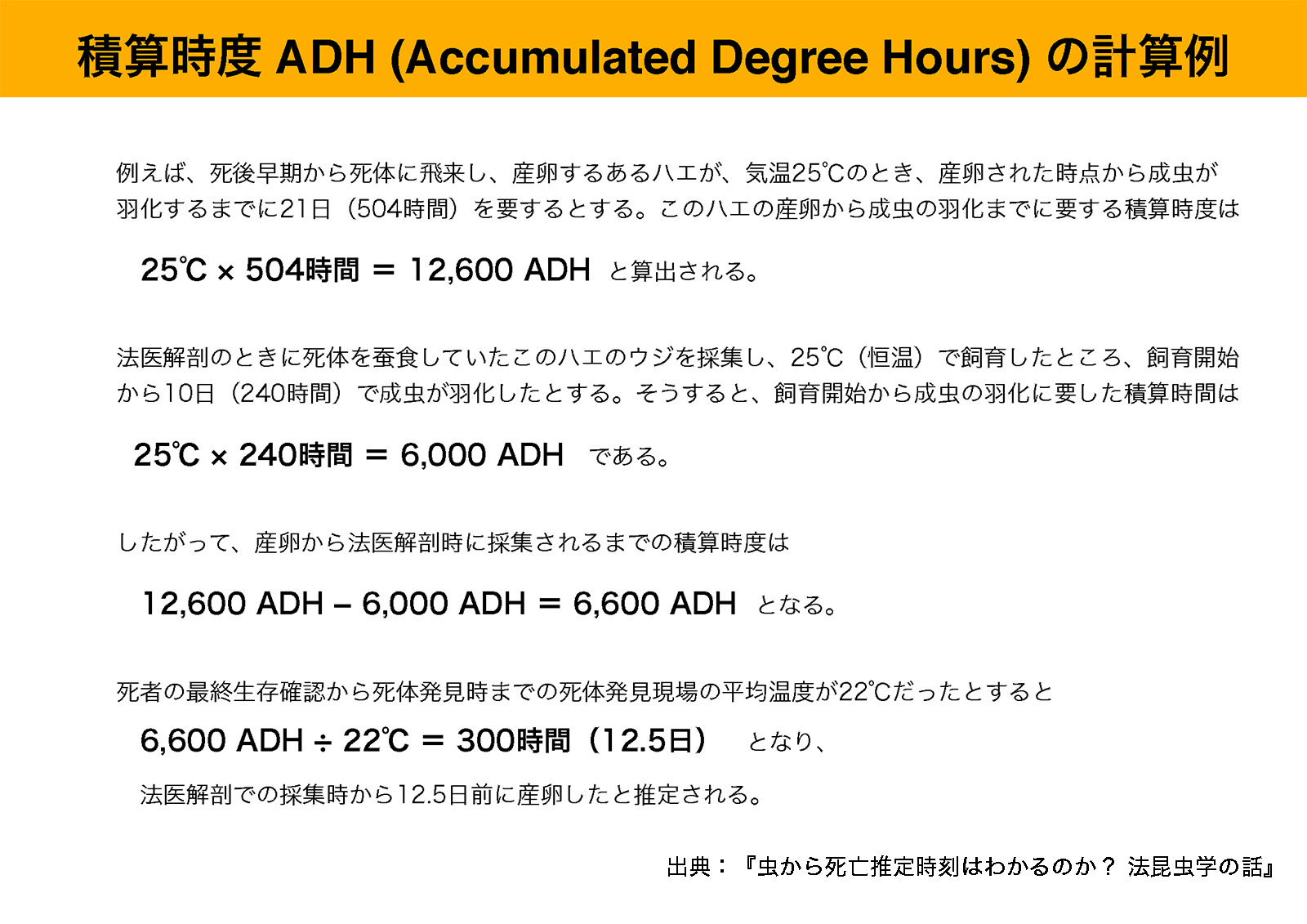

数日~1週間程度のごく短い期間で指標となるのが生活環で、卵が産みつけられてから成虫になるまでにどれくらい時間がかかるかを見ます。これを実験的に行ったのが積算時度(ADH:Accumulated Degree Hours)で、産卵から成虫が羽化するまでに要した時間に気温を掛ける。ただの掛け算です。この値が昆虫の種類によって一定になるといわれていて、それを応用しています。四則演算で簡単にできるので、非常に便利。しかも、こういうふうに数値を使っているから説得力があるというか、数値で出ることで一定の信頼性があるといえます。

- 三枝

- 長い時間になると、死体の昆虫相の遷移を見ていきます。死体が腐って分解が進んでいくと、われわれに食べ物の好みがあるように、昆虫も「こういう状態の死体が好き」という感じで、その状態によって付く昆虫が変わってくる。これを順番に追いかけていくことで、死体がどういう過程を経たのか見ることができます。この2つを指標にして死後経過時間を推定しています。

●1:2:8とは? 環境と死後変化の違い

- 三枝

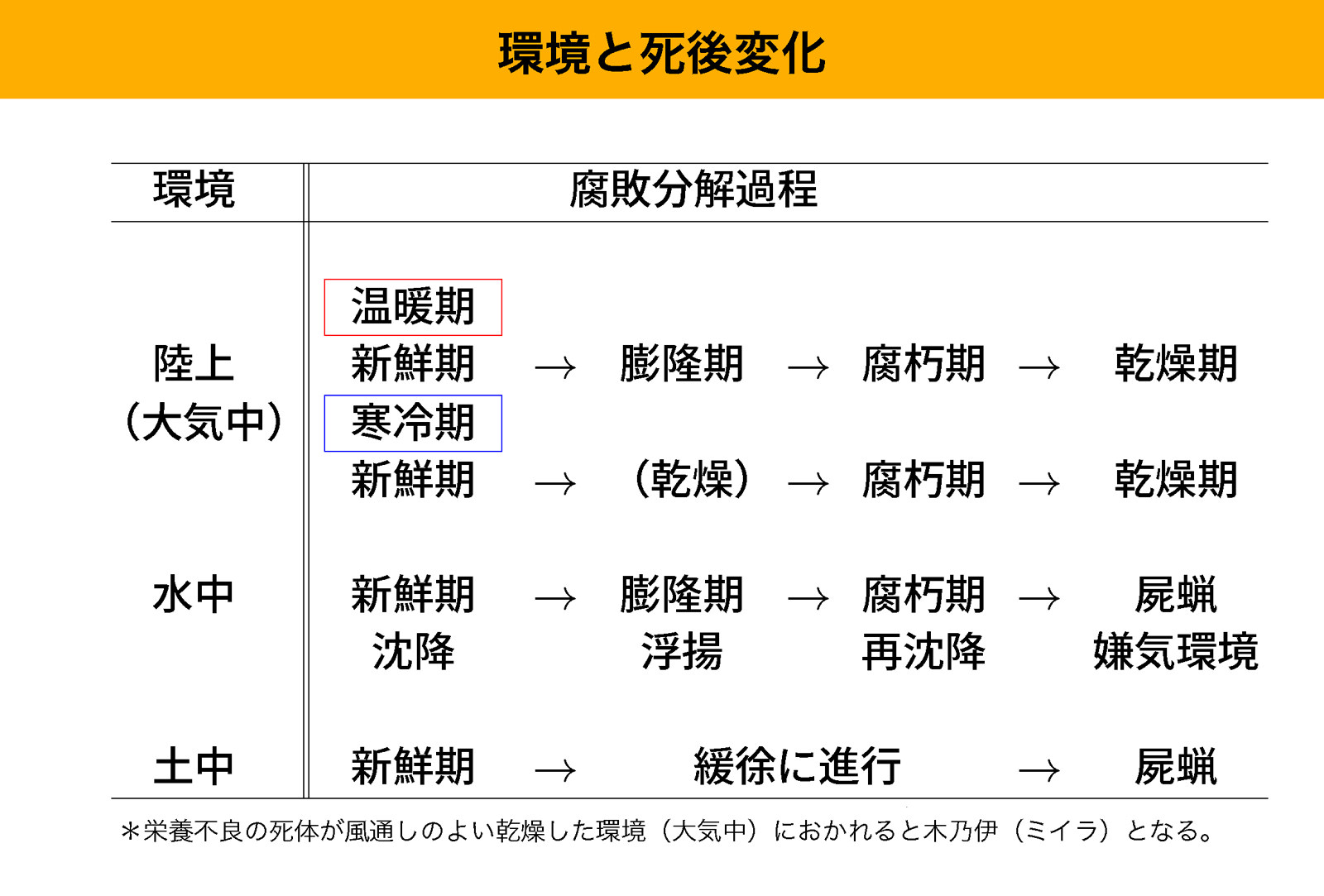

- 「環境における死後変化」は、陸上(大気中)、水中、土の中の3つで異なります。

まず陸上(大気中)ですが、いまのように暖かい時期の場合、まず新鮮期があり、その後、腐敗によって体にガスがたまり、風船のように膨らんできます。そのうち皮膚の一部が破綻してガスが抜け、だんだん分解も進み、かさが減ってくる。最終的には、水分が抜けて乾燥していきます。ただし、寒い時期だと、腐敗で発生したガスで膨らむ時期がなく、急激に乾燥が進み、乾燥期に進みます。

一方、水中にある死体の場合は、新鮮期にずぶっと沈みます。腐敗ガスによって体が膨らんできたら、ぶわーっと水面まで浮いてくる。この時期に発見されず、皮膚に穴が開いてガスが抜けてしまうと、また沈んでいって最終的に屍蝋(しろう)となります。屍蝋では、筋肉や臓器がバターやチーズのような感じになります。酸素の少ない環境では、死体全体がこのような状態になるんですね。

そして、土の中に埋められた場合はガスによる膨隆がなく、水中よりもさらに酸素が薄いので屍蝋化します。

それから、栄養不良の死体ですが、やせている人が風通しのよい、乾燥した環境に置かれると木乃伊(ミイラ)になります。木乃伊はエジプトばかりではなく、日本でも、岩手でもこういう事例は年間に何体かは必ず出てきます。

ここで、1つ質問です。水中や土の中での死後変化は、陸上(大気中)と比べて早くなるか、遅くなるか、どちらだと思います?

- 佐藤

(亜) - 遅くなると思います。

- 三枝

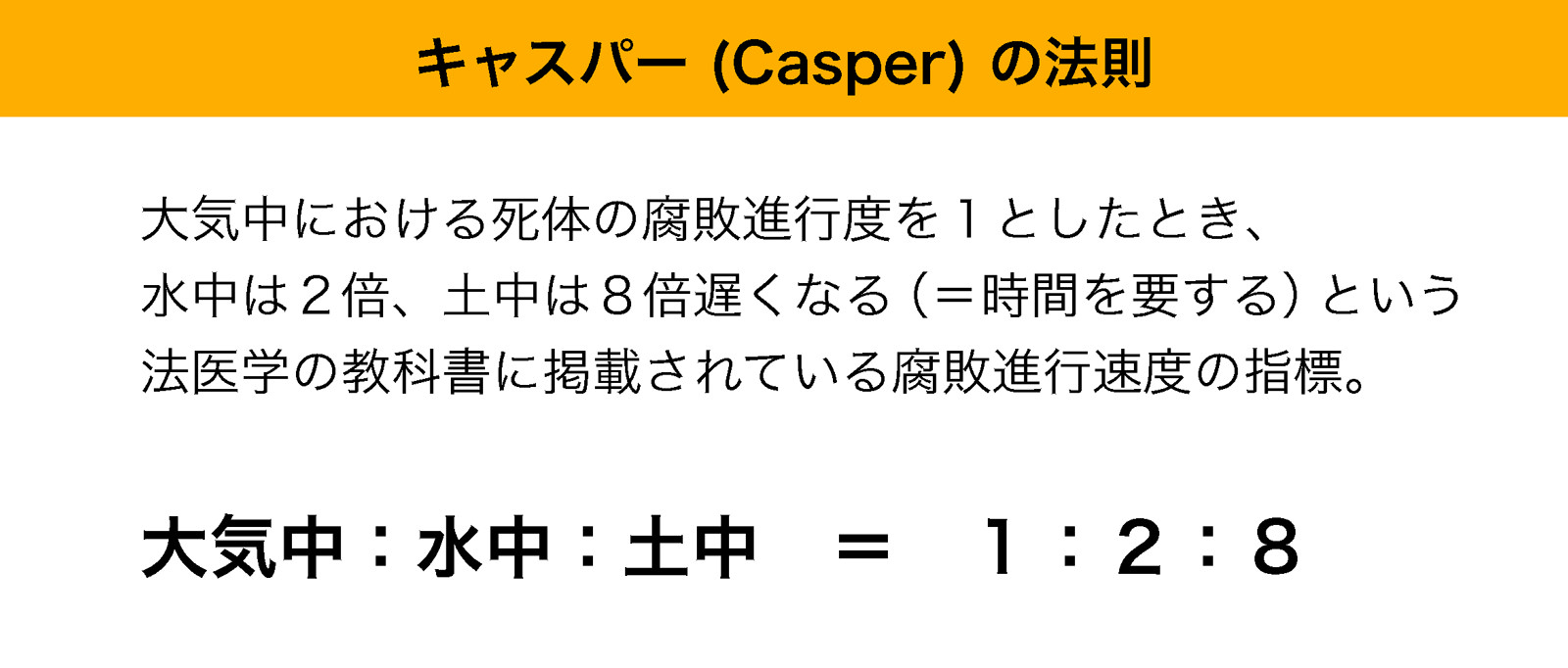

- その通りです。よく本を読んでいますね。法医学の世界では有名な「キャスパー(Casper)の法則」というのがあり、大気中の死後変化の進行速度を1と考えた場合、水中では2倍、土の中では8倍遅くなるといわれています。なので、ドラマで殺人犯が死体を隠すために土に埋めるというのはナンセンス。なぜなら、見つからない場所で空気中にほったらかしておけば、一番早く死体がなくなるからです。

1-3 死後変化と各ステージによく見られる昆虫ー九相図とともにー

- 三枝

- こういったことは、実は古くから研究されています。

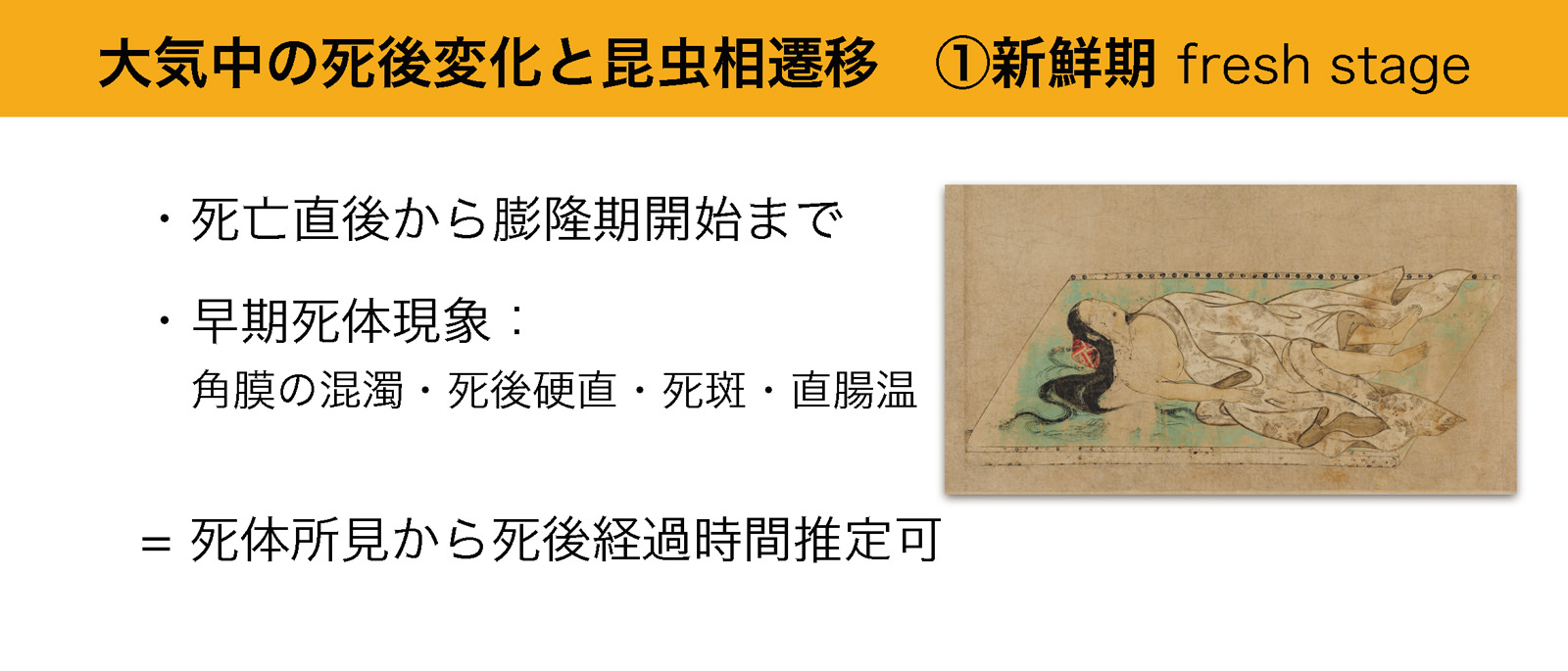

この絵は「九相図(くそうず)」という絵巻※です。「生前きれいだった人も、死んだら醜く朽ち果てていく」ことを表した仏教絵画です。題材になるのは大体女性で、しかも絶世の美女。日本でいえば小野小町、中国なら楊貴妃を題材に描かれているらしいのですが、なぜ女性が多いのかというと、昔は僧侶になるのは男性が多かったので、男性に「きれいな人でも死ねば醜く朽ち果てていくのだから、執着を捨てなさい」と説くためだといわれています。

私も実際、ブタの死体を使って実験したのですが、さすがにその写真は出せないので、この九相図を引用し、死体がどのように変化していくのかを見ていきましょう。

※オンライン講義では、岩手県盛岡市にある永泉寺蔵「九相図」掛け軸の画像で説明されました。

※以下、「九相図」の出典はすべて同じです。

①新鮮期 fresh stage

- 三枝

- 新鮮期(fresh stage)は、死んだ直後から膨隆期開始までの間をいいます。いまのような暑い時期だと、死んでから24時間以内といったところでしょうか。法解剖医が、角膜の混濁や死後硬直、死斑、直腸温といった所見がきちんと取れるのは、この新鮮期だけです。

この時期に入ってくる昆虫もいるのですが、基本的にこの段階では、死体所見から死後経過時間が推定可能です。

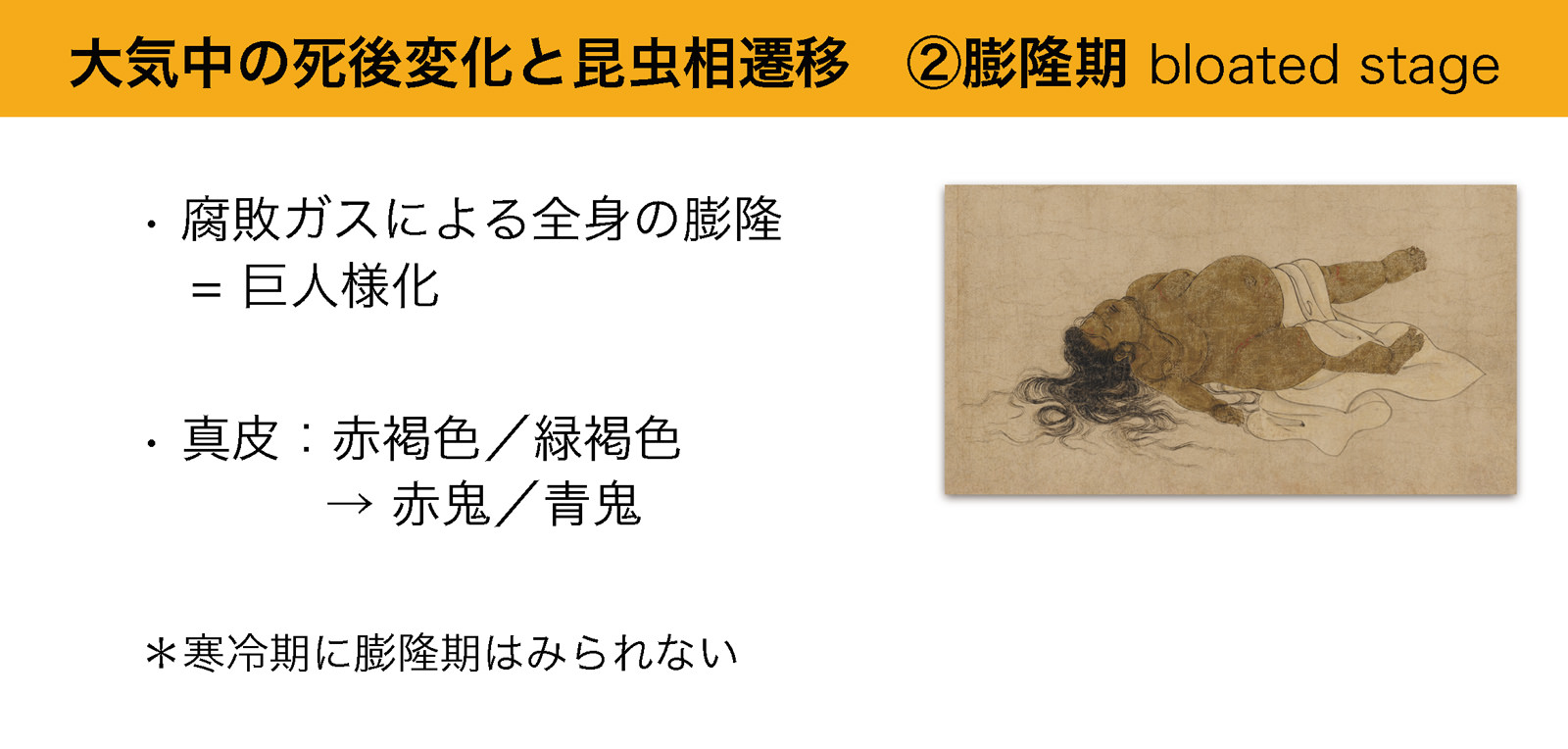

②膨隆期 bloated stage

- 三枝

- その次に、腐敗ガスによって全身がぼわーっと膨らんでくる膨隆期。巨人様化というのですが、本当に体重も倍ぐらいになります。表皮が剥がれて真皮が露出すると、赤褐色、あるいは緑褐色に。一説には、このように巨人様化して皮膚が赤や緑になっているところから、赤鬼、青鬼が出てきたのではないかとされ、法医学でも巨人様化を赤鬼現象、青鬼現象といったりします。

ただし、ガスによって全身が膨らむのは暖かい時期に限ったことで、寒い時期には膨隆期はほぼ見られません。

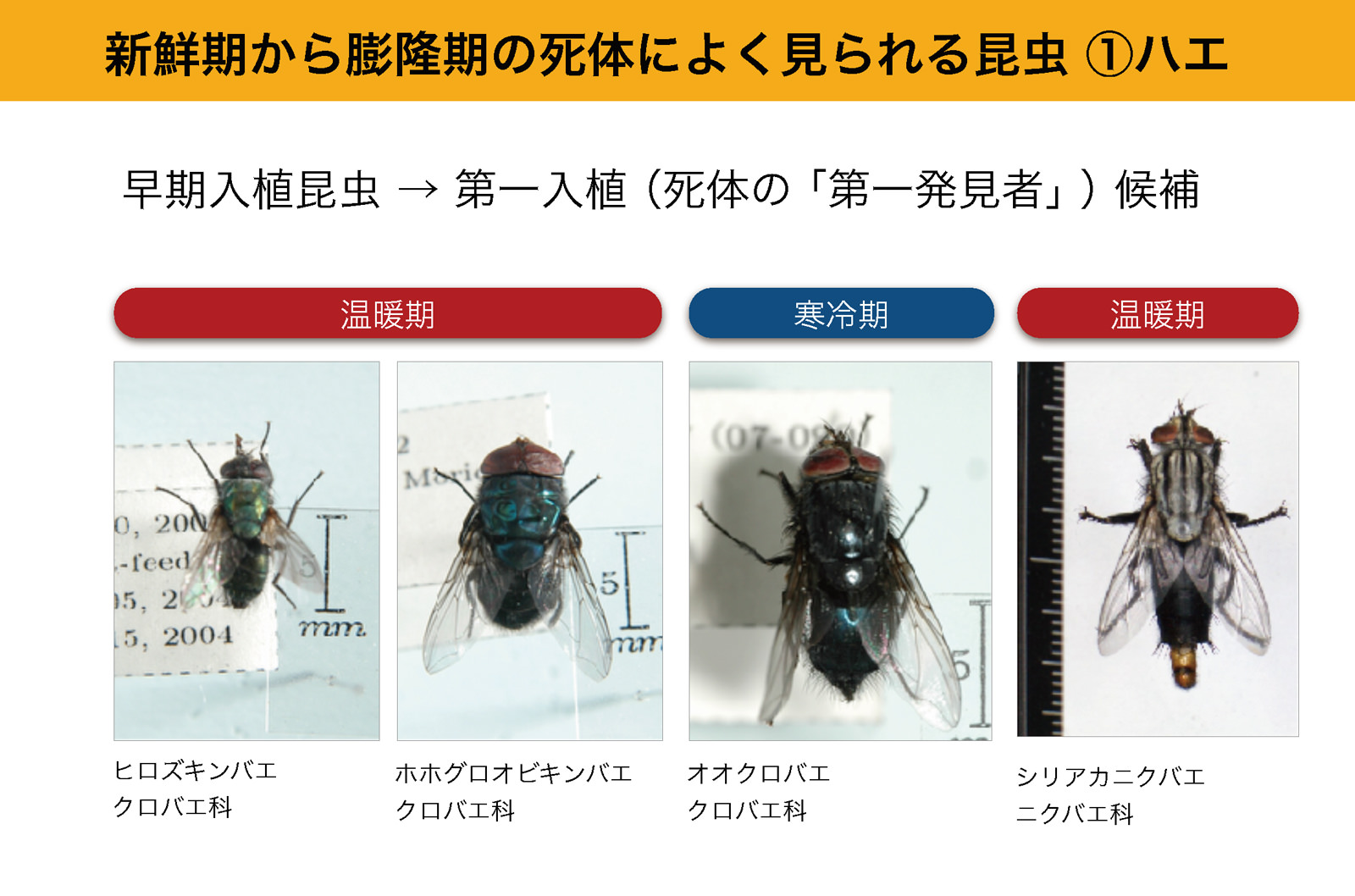

●新鮮期から膨隆期の死体によく見られる昆虫 ①ハエ

- 三枝

- 新鮮期から膨隆期の死体によく見られる昆虫を「早期入植昆虫」といいます。入植とは、死体に卵を産みつけ、そこで生活することです。早い時期に死体に入ってくる昆虫で、これが「死体の第一発見者」の候補になります。

暖かい時期には、緑色の金属光沢を持つキンバエやオビキンバエなどクロバエの仲間。寒い時期ならオオクロバエで、全身が黒っぽい大型のハエです。

また、暖かい時期には、全身がモノトーンで目が赤く、背中に黒い線が3本入っているハエもよく見かけます。これはシリアカニクバエというハエですが、ニクバエの種類は見た目が非常に似通っています。体長20mmぐらいの大型のハエです。

これらが死体の第一発見者の候補になるので、法昆虫学でこの仲間は重要です。彼らがいつ「死体に到着したか」「いつ死体に卵を産みつけたか」を見るのが、われわれの仕事になります。

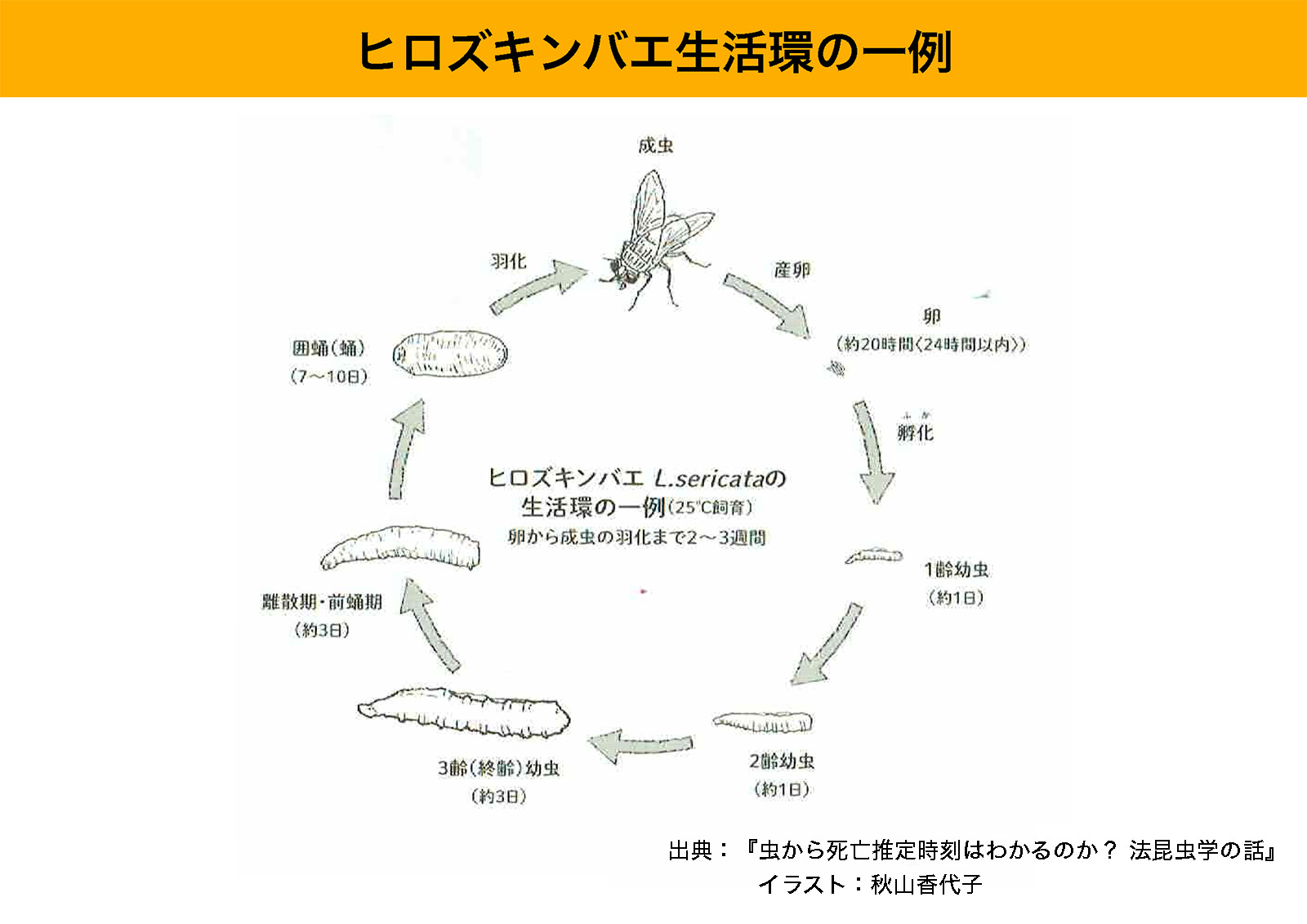

ただし、ニクバエは卵を産みません。幼虫を直接産み落とすので、卵の時期がない。死体上で卵の時期がないとなると、どういうことがいえるのか? ここでは、クロバエの仲間なのか、ニクバエなのかを幼虫で判別するのが非常に重要になってきます。それは、なぜか? 卵が産みつけられてから孵化するまでに、暖かい時期でもおよそ1日かかります。つまり、クロバエとニクバエを見誤ると、昆虫が入ってからの経過時間で1日の誤差が出るんですね。仮にそういう事件があった場合、1日の誤差はアリバイ成立に十分な時間なわけです。なので、その幼虫がニクバエなのかクロバエなのかを鑑別するのは非常に大事になってきます。

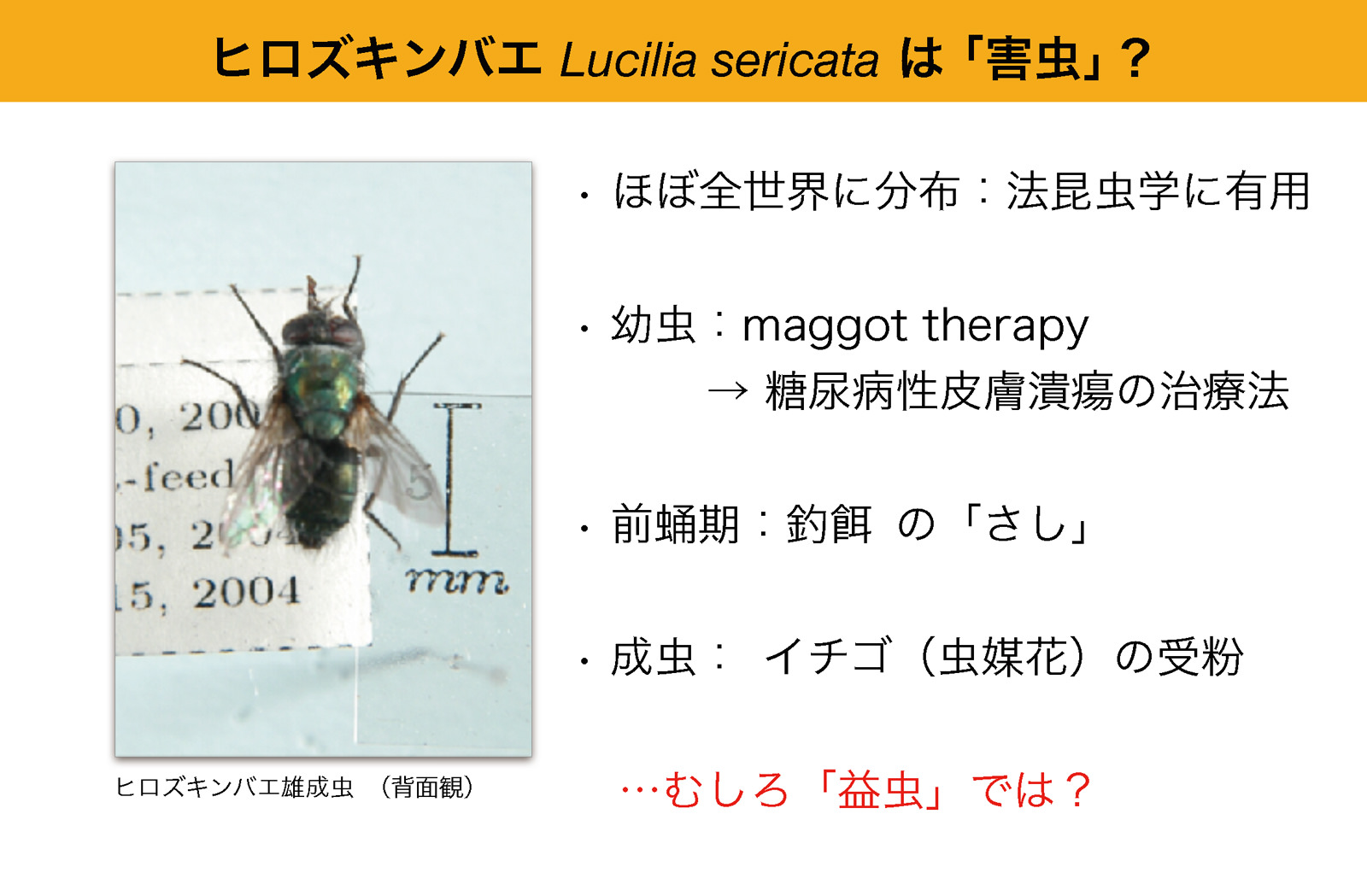

●ヒロズキンバエは「害虫」?

- 三枝

- 早期入植昆虫であるヒロズキンバエは本当によく見ます。「死体があれば、このハエがいる」と言ってもいいぐらいです。ほぼ全世界に分布していて、法昆虫学的に極めて有用なハエです。

このハエは、その幼虫をマゴットセラピー(maggottherapy)に使っています。マゴットはウジ、セラピーは治療。糖尿病性皮膚潰瘍、いわゆる床ずれのようなものができたとき、無菌的に飼育した幼虫をティーバッグのような袋に入れて傷口に貼り、悪いところだけ食べてもらう。そうすると傷口の治りが非常にいいので、糖尿病性皮膚潰瘍の治療として普及していて、日本各地に100カ所ほどマゴットセラピーを受けられる病院があります。

さて、ご当地・岩手県でいえば、冬のワカサギ釣り。その餌を「さし」といいますが、あれはヒロズキンバエの幼虫です。ヒロズキンバエは、前蛹期(ぜんようき)になると餌を取らなくなるので、消化管の中がきれいになります。消化管の中がきれいになった状態で、外側をもう一度消毒して売っているのが「さし」です。ワカサギを釣って、釣りたてを天ぷらにして食べますが、ワカサギの腹を割いて腸管を出したりしないですよね。ということは、われわれは実はこれを食べているんですね。

- 一同

- うわー。

- 三枝

- お腹が痛くならないのは、きちんと消毒しているからです。「うえーっ!」と思ったかもしれないけど、わたしたちは普通に幼虫を食べていることになります。

また、成虫は西日本ではイチゴの受粉に使われています。果物の受粉というとミツバチを思い浮かべますが、ミツバチは曇っていると飛ばないらしい。だけど、このヒロズキンバエは曇っていても元気に飛んでくれる。しかも、イチゴはきちんと受粉させないと形がいびつになり、売り物にならないのですが、ヒロズキンバエは受粉が非常に上手で、きれいな形のイチゴができる。ということで、西日本ではもっぱらこれが使われているそうです。

ヒロズキンバエは身の回りにいるごくごく一般的なハエですが、幼虫から成虫までこれだけいろいろな用途があるので、害虫というより、むしろ「益虫」といったほうがいいのではないでしょうか。世界でもチョコレートの受粉をハエがやっていて、ものの本によると「ハエがいなくなると、チョコレートが食べられなくなる」そうですよ。

●新鮮期から膨隆期の死体によく見られる昆虫 ②甲虫

- 三枝

- 新鮮期から膨隆期によく見られる昆虫は、ハエばかりではありません。今度は甲虫の仲間です。硬い翅(はね)を持った昆虫で、クロシデムシ、オオモモブトシデムシ、モモブトシデムシ。オオモモブトとモモブトの何が違うのかというと、触覚の先がオレンジ色か、そうでないか。いずれもオスですが、カブトムシのように、昆虫はオスに名前を表す特徴が出ることが多いですね。あとは、町中では胸が黒いヒラタシデムシ、山の中ではこのアカイロヒラタシデムシをよく見ます。これも死体によく付いてきます。

ヨツボシモンシデムシは少し変わった昆虫で、子育てをします。死体に入って夫婦共働きで、雄と雌の両方で死体をガシガシかじって肉団子を作り、それを幼虫に与える。子育てをするという点で、他と少し違います。この幼虫が死体にいると、警察の人も一緒になって成虫を探します。幼虫がたくさんいても、その中に子育て中の成虫が必ずいるからです。

シデムシは自然が豊かというか、山林や河原など、少しじめっとした環境が好きです。シデムシは実はウジを捕まえて食べる性質もあり、死体とウジの両方を食べます。なので、シデムシの仲間が先に死体に到着するとハエの幼虫が食べられてしまい、ほとんどハエが見られないことがあります。また、こういう昆虫はお腹側にウジを食べるダニを付けていて、そのダニが卵などを食べてしまい、ハエがごくごく少ない死体になることも。ハエはほとんどの事例で見られるのですが、ハエが少ない、ハエがいないというようなときには、この昆虫が入っていることが多いですね。

●新鮮期から膨隆期の死体によく見られる昆虫 ③predator

- 三枝

- 先ほど言った捕食者(プレデター)がエンマムシ、ハネカクシ。ハネカクシをハサミムシと間違う人がいるのですが、これは甲虫で、ハサミムシは別の目です。硬い翅の下に、薄い透明な翅が折り畳まれています。これも結構大きな翅音で飛んできます。ハネカクシの仲間はすごく種類が多く、食性も多様。ウジを捕って食べるもの以外に植物を食べる種類もいるので、分類が非常に難しい。はっきり言って、私も正確に同定する自信がありません。オオハネカクシぐらいなら何とかなりますが、他のハネカクシに関しては種まで同定できないものが結構たくさんいます。

エンマムシは黒光りしている非常に小さな虫ですが、ものすごく硬い。エンマムシの仲間は人間が踏んでもつぶれません。ぐっと踏みつけると、ピュンと弾けて跳んでいきます。標本を作るにも針がなかなか刺さらず、大変な思いをしました。英語の名称をクラウンビートル(crown beetle)、王冠の虫といいます。昆虫マニアからすると、すごくかっこいい虫です。

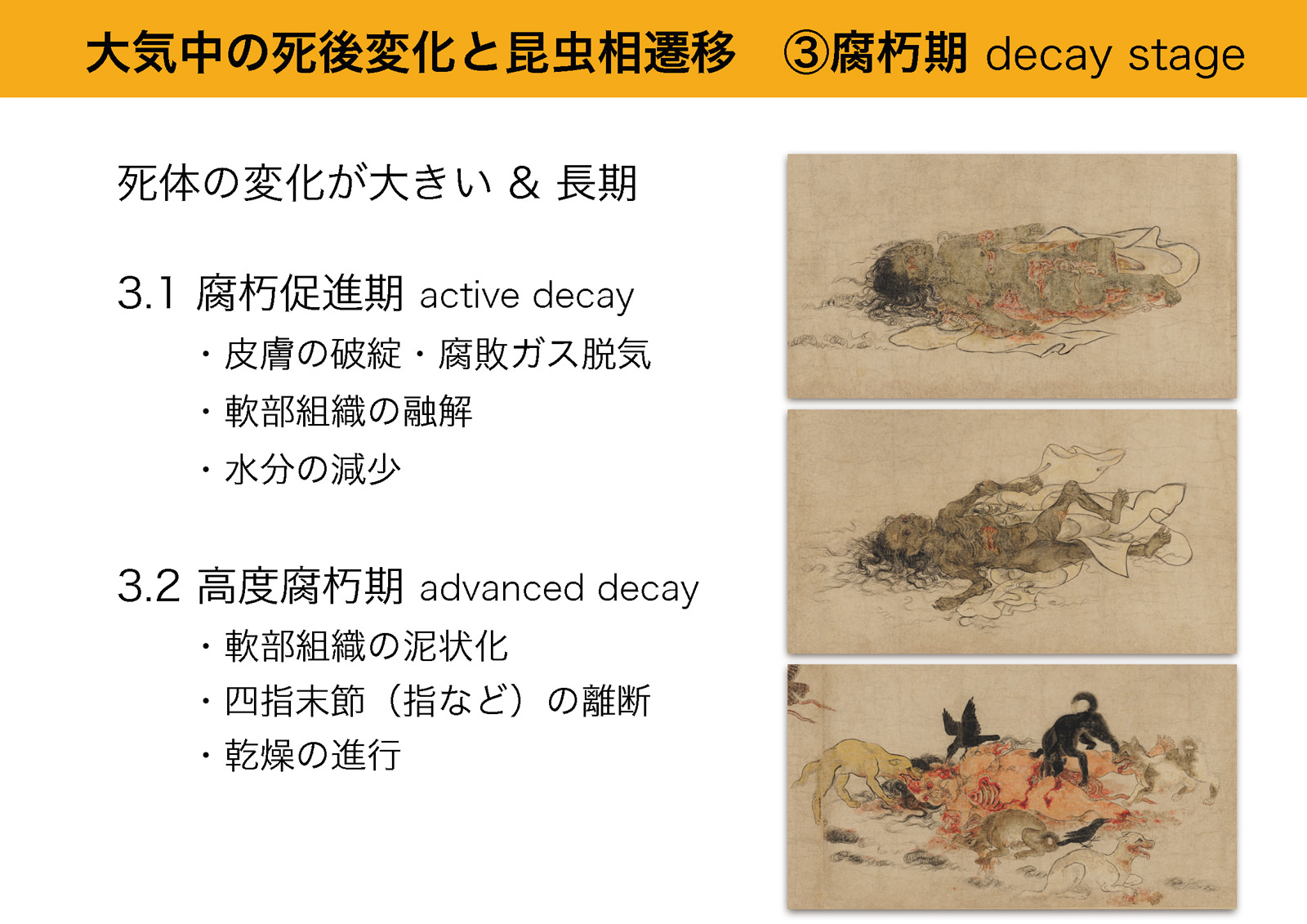

③腐朽期 decay stage

- 三枝

- 死後変化の3段階目が腐朽期(decay satage)。死体の変化が大きく、この時期が一番長いといわれています。この時期をさらに2つに分けることがあります。

まずは腐朽促進期(active decay)というステージですが、この時期には皮膚が破綻してガスが抜ける。臓器や筋肉などの軟部組織が溶けて、形がよくわからなくなってくる。それに伴い、水分もだんだん抜けてきます。

さらに進行すると、高度腐朽期(advanced decay)に。軟部組織が泥のようになり、形が全然わからなくなる。この時期になると、体の端、手足の指が離れてわからなくなり、さらに乾燥が進行。昔なら野良犬やオオカミ、カラスなどが死体をつついて持っていきます。山の中だと、キツネやタヌキ、クマなどが手や足などを丸ごと持っていくので、手足が見つからない死体も出てきます。

④乾燥期 dry stage

- 三枝

- そして、乾燥期(dry stage)。まさしく乾燥なのですが、真皮があめ色から黒褐色を呈する。軟骨や爪、体毛は残っている。髪の毛なども最後のほうまで残っているんですね。さらに乾燥が進行すると、どこに死体があるのかもうよくわからないという感じですが、一部、長い骨や頭骸骨などが見られます。

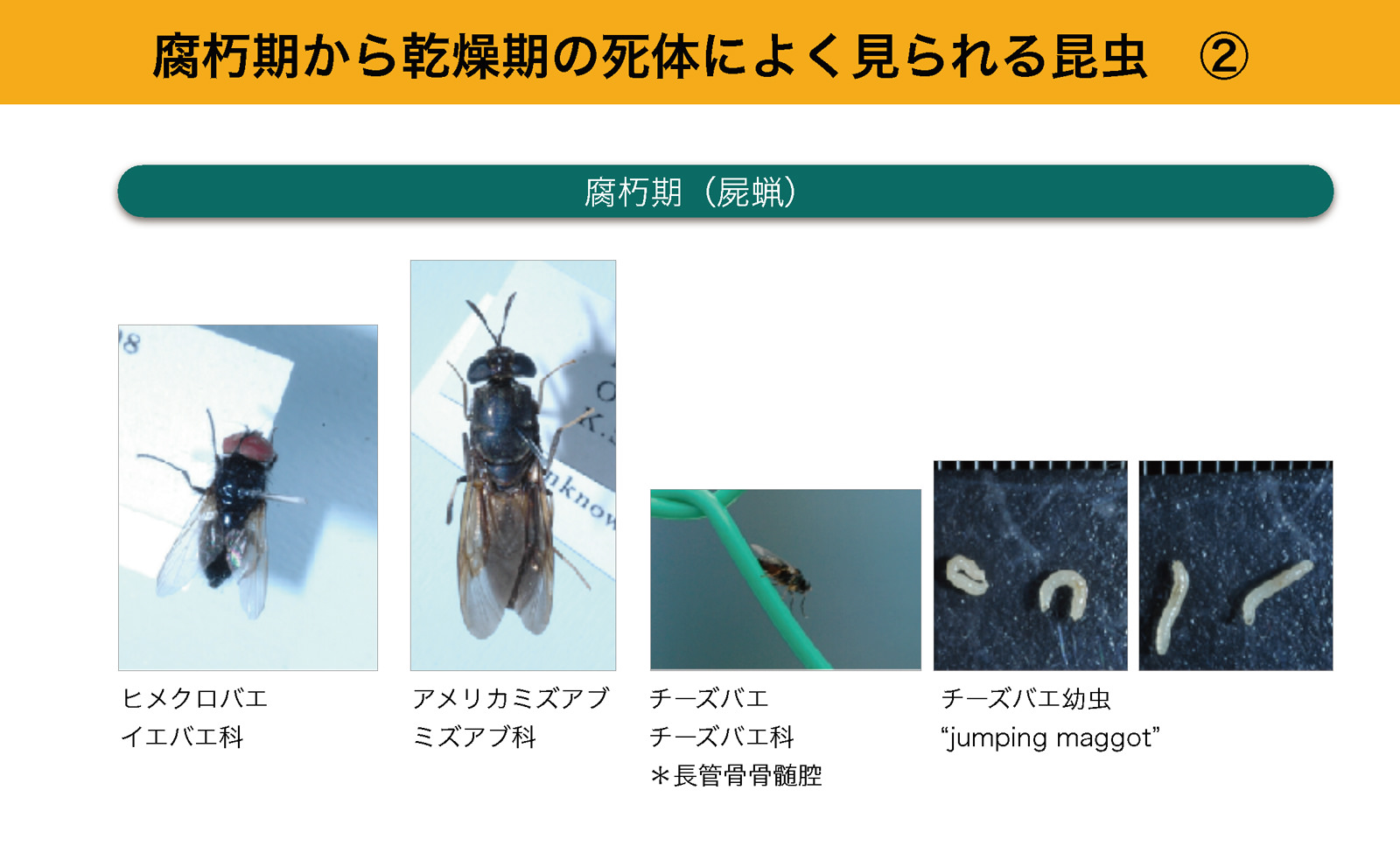

●腐朽期から乾燥期の死体によく見られる昆虫 ①

- 三枝

- この時期に見られるのは、ホシカムシやケシキスイという10mmに満たない小さな昆虫です。ホシカムシのホシカは、漢字で干した鰯(いわし)と書きます。ホシカムシの仲間は、英語でハムビートル(ham beetle)。その名の通り、少し水分は抜けているがカンカラカンには乾燥していない、つまりハムのような状態の肉を好みます。

カツオブシムシは英語でスキンビートル(skin beetle)。これは和名称のほうがわかりやすく、鰹節のような乾燥したタンパクが非常に好きな昆虫です。スキンビートルという名前が示すように、実は革製品の害虫で、ウシやブタの生革を食害します。博物館などの剥製をかじって食べたりする害虫なんですね。たまにすごく小さいカツオブシムシが家の中に入ってきたりもします。

●腐朽期から乾燥期の死体によく見られる昆虫 ②

- 三枝

- ミズアブという仲間で、屍蝋にいます。

こちらのチーズバエは5mmぐらいのすごく小さいハエで、幼虫をジャンピングマゴット(jumping maggot)といいます。普段は普通のウジのようなのですが、きゅーっと丸まったと思ったら、指で弾くようにピンと跳びます。硬いところに置くと、30cmぐらいは跳び上がります。このチーズバエは長管骨の骨髄腔にいるので、大腿骨や上腕骨を切るとその中に入っていたりします。

それと、チーズバエという名前がついていますが、イタリア北部ではヤギのチーズにわざと卵を産ませ、幼虫にそのチーズを食べさせて分解したもの、つまり幼虫の排泄物を珍味として食べるという食文化があるそうです*。

*イタリア・サルディーニャ地方の「カースマルツゥ」と呼ばれるチーズ。現在は衛生面などから製造・販売が禁止されているが、一部地域ではいまでも作られている。

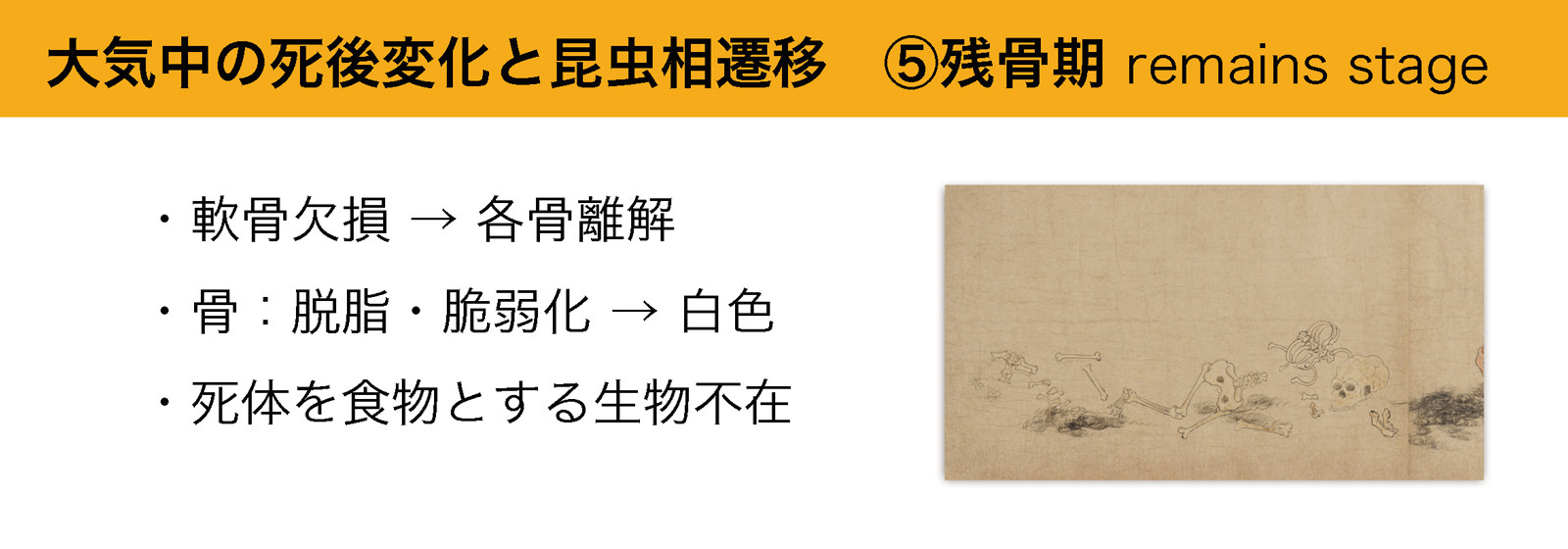

⑤残骨期 remains stage

- 三枝

- 最後は残骨期で、軟骨がなくなり、骨が完全にバラバラになる。いわゆる白骨というのはこの時期のことです。最初のうち骨は乳白色なのですが、脂分が抜けてもろくなると、白くなります。

この時期には、死体を食べ物として利用する生物はいません。

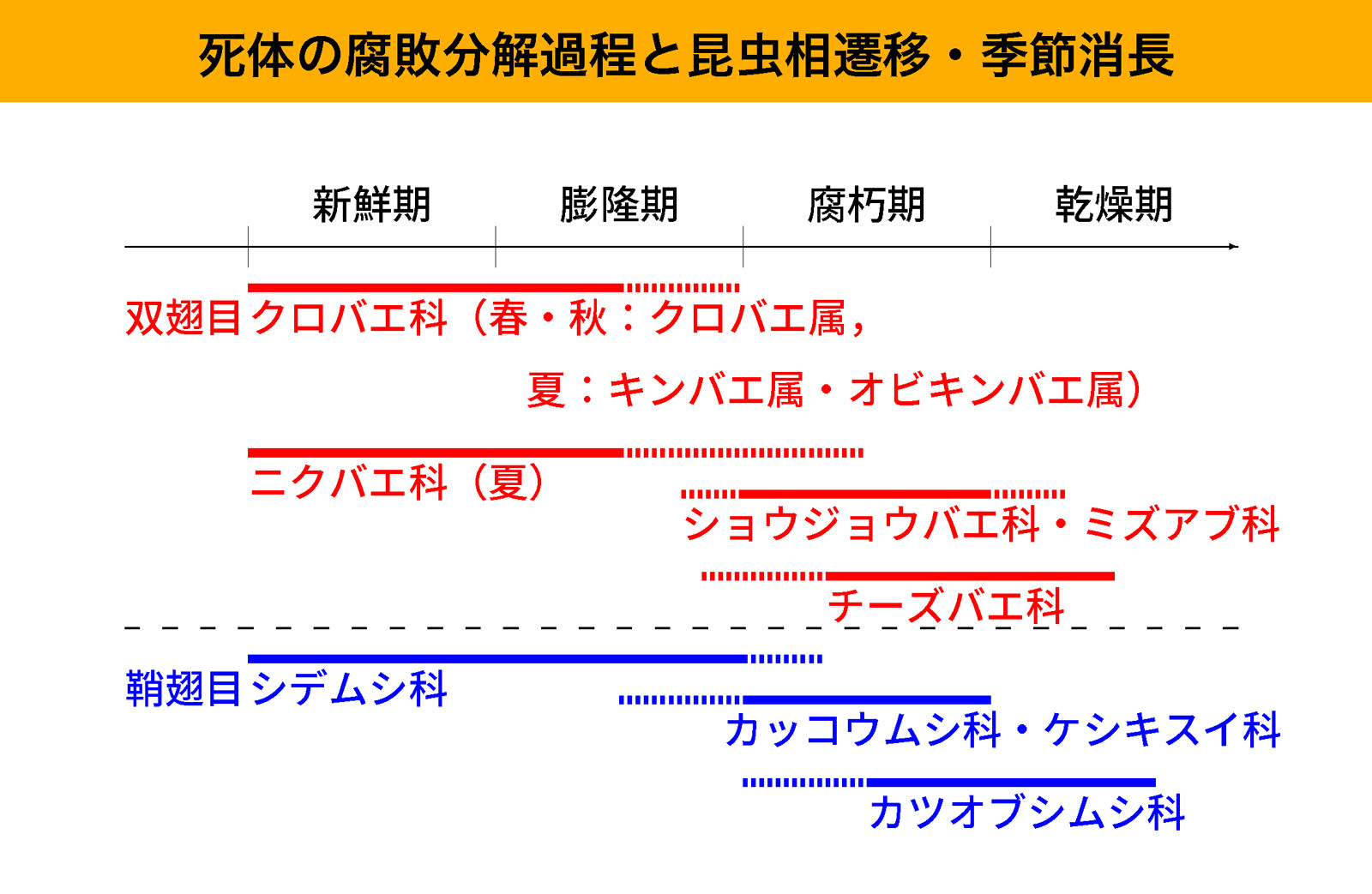

●死体の腐敗分解過程と昆虫相遷移・季節消長

- 三枝

- これまでに説明してきたことを一覧表にまとめました。法昆虫学的に大事なのは、双翅目のハエの仲間とシデムシなどの甲虫の仲間です。暑い時期の早期入植者はクロバエ科とニクバエ科。皆さんが実験で使うショウジョウバエやミズアブの仲間は、腐敗が進行してから入ってきます。この時期にはチーズバエもいます。

寒い時期は、シデムシの仲間とホシカムシ、ケシキスイ、カツオブシムシなどです。

1-4 まとめ

- 三枝

-

私の研究は、岩手医科大学医学部法科学講座法医学分野や岩手県警察のご協力の賜物で、皆さんの理解と協力なくしては成立しません。いまや岩手県は、法昆虫学という点で、他の都道府県を一歩リードしているのではないかと思います。

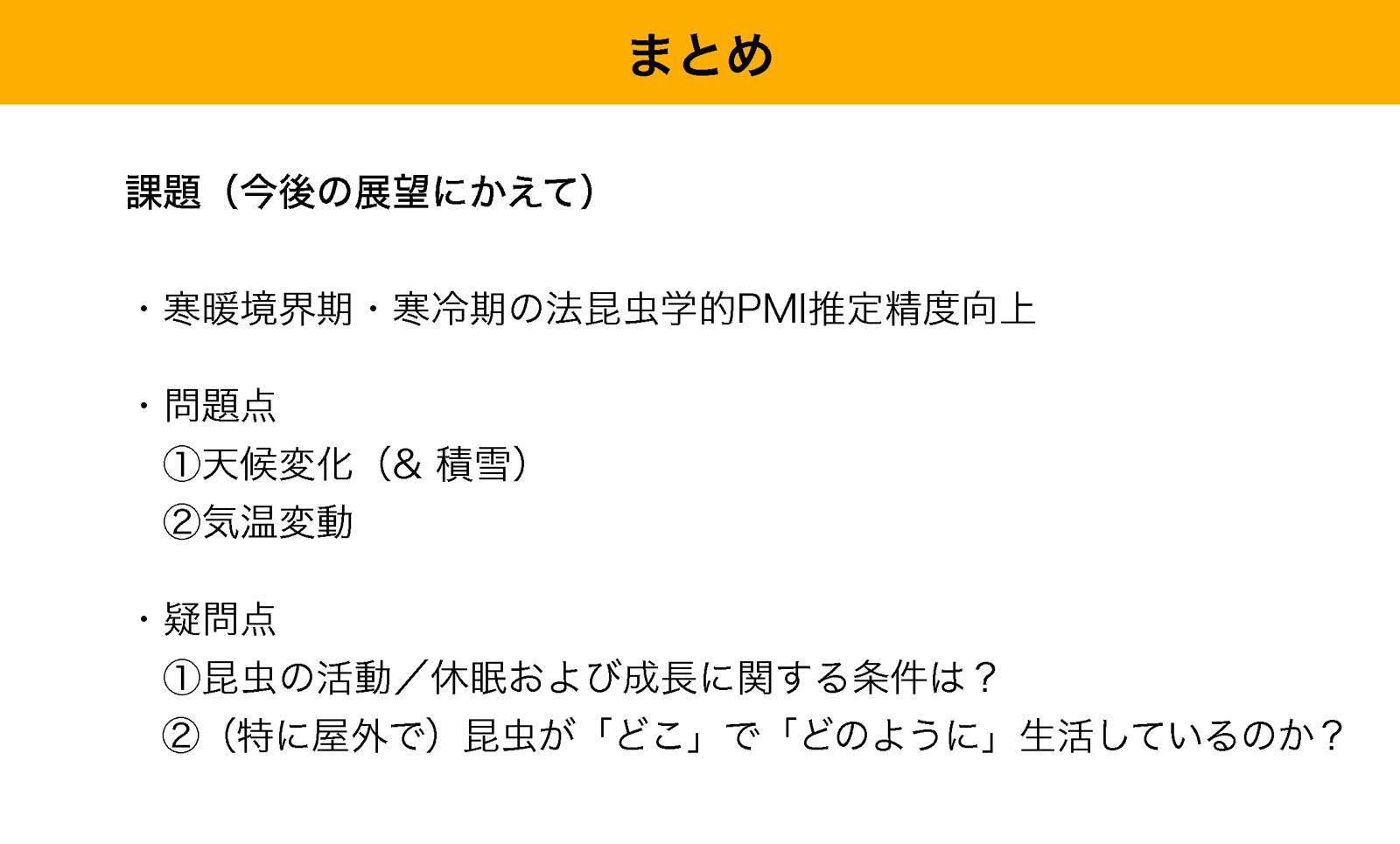

最後に、今後の展望に代えてですが、やはり寒暖境界期が課題です。秋から冬、冬から春になるところは、法昆虫学における死後経過時間推定が苦手とする部分。この時期は天候の変化や1日の気温の変動が非常に大きいので、昆虫の活動が読みにくい。特に寒くなると、温度が下がるにつれて昆虫の成長が遅くなったりするのですが、その速度がどれぐらいなのか。あるいは、どういう条件で休眠に入るのかといったところが疑問となっています。

天候の変化と積雪については実験で何とかなるところもあるのですが、昆虫が屋外の「どこ」で、「どのように」生活しているのかがまったくわからず、本当に困っています。寒い時期でも死体に昆虫は付いていますが、それを使って死後経過時間を推定するのは非常に難しいですね。

お話はこれで終わりですが、皆さんが読んでくださった本はその後、台湾でも翻訳・出版されました※1。また、2020年冬に放映された『監察医朝顔2』というドラマで、志田未来さんが演じる法医・安岡光子が劇中で私の本を持ち、紹介してくれました※2。以上で法昆虫学の紹介を終わります。ありがとうございました。

※1『破案的蟲』三枝 聖著、林 信帆訳(大是文化)

※2『監察医朝顔2』第3話 ミイラ化遺体は20年前の凶悪犯!?(フジテレビ、2020.11.16放送)