中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第24回

視覚と聴覚で探る鳥類のコミュニケーション

第1章 動物行動学とは

1-1 動物の反応を見て推測する

- 相馬

- では、私も自己紹介をしますね。ここは生物科学科で、私はその教員です。今日一緒にいる岡さんと牧岡さんのバックグラウンドは生物。一方、私はいわゆる生物専攻ではなく、行動学が専門です。行動学は半分心理学なので人間を対象にしている人が多いのですが、私は人間が少し苦手。動物が好きなことから動物行動学を研究しています。では、ここでいう「行動」とはどういうことなのか? この中でペットを飼っている人はいますか。

- 柴沼

- ハムスターを1匹飼っています。

- 相馬

- そのハムスターは、あなたのことが好きかしら?

- 柴沼

- 僕が行くと近寄ってくるのですが、触ろうとすると逃げることもあります。

- 相馬

- あなたを好きか嫌いか、ハムスターがどう思っているかは聞けない。だから、私たちは脈拍やホルモンのような生理的な反応を測ったり、行動を見ることによって推測します。

これは人間の場合も同じ。人間だったら「僕のこと、好き?」と聞けると思うかもしれないけれど、「好き?」と聞かれたら「好き」と答えざるを得ず、「いや、嫌い」と言えないこともあるでしょう。だから、返事までの微妙な間や顔色など外に出てくる反応を見て、内側の情報やプロセスがどうなっているかを推測する過程が必要になるのです。

- 「ピュツピュツ」と鳥の鳴き声が聞こえたと思いますが、私とその隣の研究室は鳥をたくさん飼っています。今、私の研究室には100羽前後います。動物の振る舞いを考える際、行動のアウトプットを見るのと、神経系のプロセスを見るという2つのアプローチがあります。隣の研究室は脳の遺伝子発現などからの後者のアプローチです。一方、私たちは前者で、飼育環境の中での動物行動や行動生態を研究しています。

- 相馬

- 皆さんに質問です。「ホーホケキョ」と鳴く鳥は何ですか?

- 桝澤

- ウグイス。

- 相馬

- はい、そうです。では、隣の方、「ホーホケキョ」に関して知っていることを言ってください。

- 鈴木

- 知っていること? うーん。

- 相馬

- この鳴き声を聞いたことありますか? いつ聞きましたか?

- 鈴木

- 夏の森で聞きました。

- 相馬

- この鳴き声に何の意味があると思いますか?

- 岡田

- 会話? コミュニケーション?

- 相馬

- そう、コミュニケーション。何かが伝わっているはずですが、何が伝わっているのでしょう。

- 岡田

- 求愛みたいな。

- 相馬

- そうですね。ちなみに、よく黄緑色をウグイス色と言うのですが、鳥のウグイスはウグイス色をしていません。よく間違えられるのがメジロ。ウグイスはやぶに隠れていることが多いので、見たことのない人がいるかもしれません。

ウグイス

メジロ

1-2 鳥類の繁殖と配偶者選択

- 相馬

- 後で岡さんと牧岡さんに具体的な研究内容を発表してもらいますが、その前段として「鳥類の繁殖と配偶者選択」について基礎的な話を少しだけしておきます。

「ホーホケキョ」という鳴き声は春〜夏の繁殖期に聞かれますが、鳴くのはオスだけでメスは鳴きません。大概、オスが「ここはオレの縄張り、餌となる虫が捕れるエリア」と宣言し、そこにメスを呼ぶために鳴いています。あと、この時期「ホーホケキョ、ケキョ、ケキョ」とあちこちから聞こえたりしませんか? あれは縄張りを防衛するためにオス同士がお互いにけん制し、メスを「こっち、こっち」と誘っている声です。

さて、繁殖期にメスは卵を産みますが、オスは何をしていると思う?

- 里見

- 食べ物を集めたりしている。

- 相馬

- ヒナに「ご飯だよ」と餌を運んでくる? そうではなく、オスはほぼ何もしない。

- 里見

- 鳴いているだけですか?

- 相馬

- そう。あまり知られていませんが、ウグイスは一夫多妻で、縄張りの中にメスが5、6羽いたりします。オスは「ここは縄張り」と鳴き続け、メスはいい縄張りを持っているオスのところに行って、「じゃあ、ここに巣を作ります」と。そして、子育ては全部メスがやる。

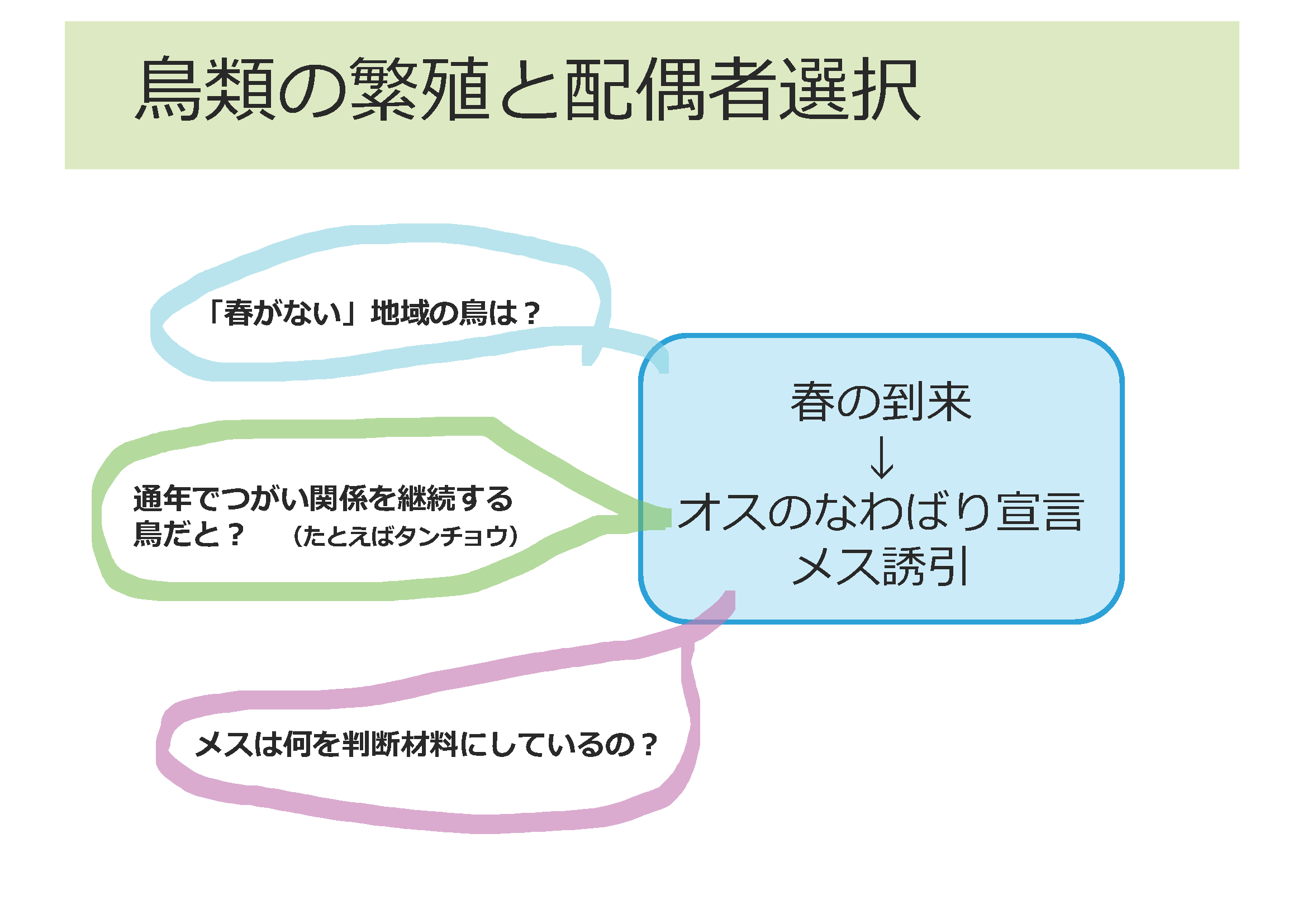

このように、春になり繁殖期が来たら、ウグイスはオスだけが「さえずり」をして縄張り宣言し、メスを呼びます。では、春のない地域、例えば緯度の低い赤道辺りに生息する鳥たちはどうしているのか……、謎ですよね。

- 相馬

- 北海道のフラッグシップスピーシーズ(象徴種)の1つにタンチョウヅルがいます。タンチョウを見にいったことのある人はいますか。

- 岡田

- はい。

- 相馬

- 冬に行った? 冬は給餌場にたくさんいるから、誰と誰がつがいなのかよく分かるでしょ。タンチョウは、繁殖期の春夏だけでなく冬でもつがい、あるいはつがいとその子どもの3羽で一緒にいる。このように通年でつがい関係を維持している鳥もいます。シジュウカラは冬はつがいにならないけど、カラスは通年でつがいになる。いろいろなのですが、こういう鳥はいつ求愛して、いつつがいが形成されるのか?

タンチョウヅル

シジュウカラ

- 相馬

- ちなみに、今日はオスがアピールしてメスが選ぶという話が多いかもしれませんが、動物の世界ではメスがアピールしてオスが選ぶこともあり、配偶者選択は両方向で起こっているので、注意してください。

- さて、みんな同じように「ホーホケキョ」と鳴いているとしたら、そこにどんな情報が載っているのでしょう。あのオスとこのオスの「ホーホケキョ」は違うのだろうか? 同じ音のように聞こえるのに、つがいができるのはどうしてなのだろう? 不思議に思いませんか。

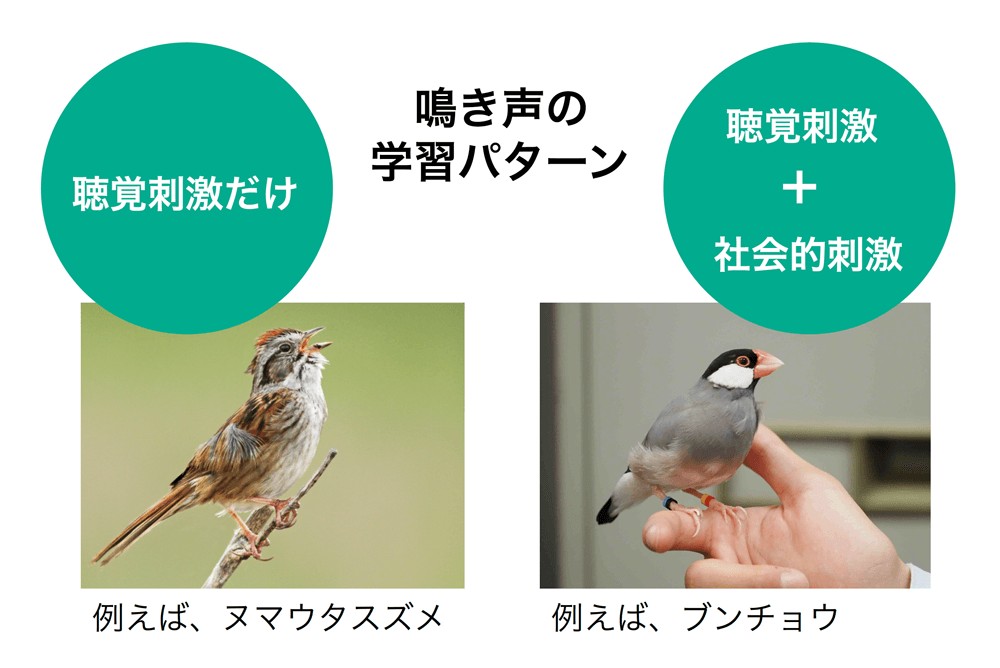

- 皆さんをさらに混乱に陥れることを言うと、「ホーホケキョ」は学習です。もう一つの分かりやすい鳴き声「コケコッコー」は、学習ではなく生得的にプログラムされて鳴いています。「ホーホケキョ」はどういう学習かというと、聞いて音を覚え、それを自分で出すという意味での学習です。

- でも、学習というわりにはみんな「ホーホケキョ」としか鳴いていないのでは? それは、ウグイスの学習の幅が非常に狭く、「ホーホケキョ」的なものしか学習できないからです。ウグイスに「ケキョケキョコー」とか「ピヨッピー」と教えても、よほど無理しない限り学習できません。私たちは「テンプレートがある」と言うのですが、ウグイスはテンプレートが強く、それを学習する傾向があります。

- ウグイスの場合、例えばハワイにいるのと日本にいるのでは鳴き声が全然違います。人間で言うと、北海道弁と関西弁のイントネーションが違うように、お父さん・お母さんや周りからの影響で自分が習得したものが違うからです。ウグイスの場合にはそれが起こっている可能性があります。以上が基礎的なお話ですが、ここまでで何か質問がありますか?

- 桝澤

- 一番最初は何から学習するのですか。

- 相馬

- ウグイスはわりと分かりやすく、繁殖期に周りで鳴いている鳴き声です。

- 桝澤

- 小さい時に周りから聞いて学ぶ?

- 相馬

- そう。実は学習時に聴覚刺激だけ、つまり音だけで学ぶ鳥と、人間のように学ぶ鳥がいます。人間の赤ちゃんは「あー」という音だけ流していても「あー」と言えるようにならないけれど、顔を見て「あー、あー、よくできたね」と話しかけると学ぶ。このように社会的な刺激と合わせて音が来ないと学ばない鳥がいます。私たちは、人間のように社会的な刺激がないと学ばない、そうしないと学習効率が落ちるような鳥を研究対象としています。それがブンチョウです。

- 里見

- ウグイスは「ホーホケキョ」だけではなく、「チ、チ、チ」「ケキョ、ケキョ」とも鳴きますが、それも親や周りから学ぶのですか。

- 相馬

- その可能性が高いのですが、ウグイスの鳴き声は「ホーホケキョ」「チ、チ、チ」「ケキョ、ケキョ」などいろいろあっても、その音を何のために出しているのかすらよく分かっていません。学びはふ化直後から始まるので、卵から出てきたヒナの聴覚環境をコントロールしたところで育てなくてはなりませんが、現実的にはかなり厳しい。特に虫を食べる鳥は育てるのが難しいのです。無音環境で育てる以外に、聴覚剥奪といって聴覚を除去してしまう実験もあります。では、そろそろ岡さんにバトンタッチしましょう。