中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第24回

視覚と聴覚で探る鳥類のコミュニケーション

第3章 音の研究(聴覚によるコミュニケーション)

3-1 音の可視化:スペクトログラム

- 牧岡

- 今、岡さんが視覚によるコミュニケーションについて話してくれましたが、私が研究しているのは聴覚で、発声によるコミュニケーションです。簡単に自己紹介します。牧岡洋晴(まきおか・ひろはる)、埼玉県出身の26歳です。高校卒業後、北大の理学部、大学院と進み、この相馬研で研究を続けています。

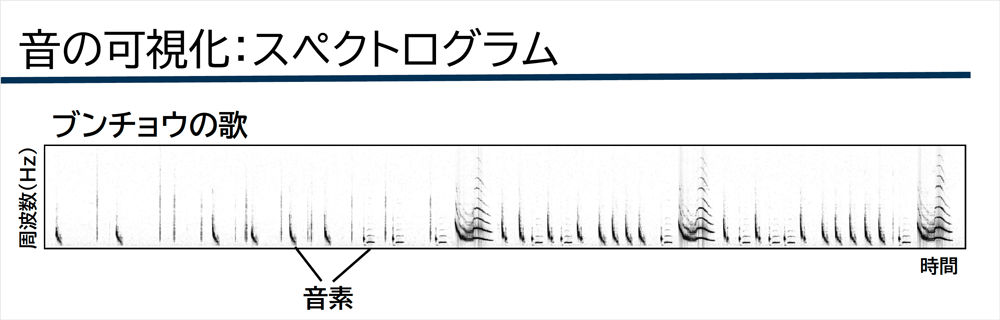

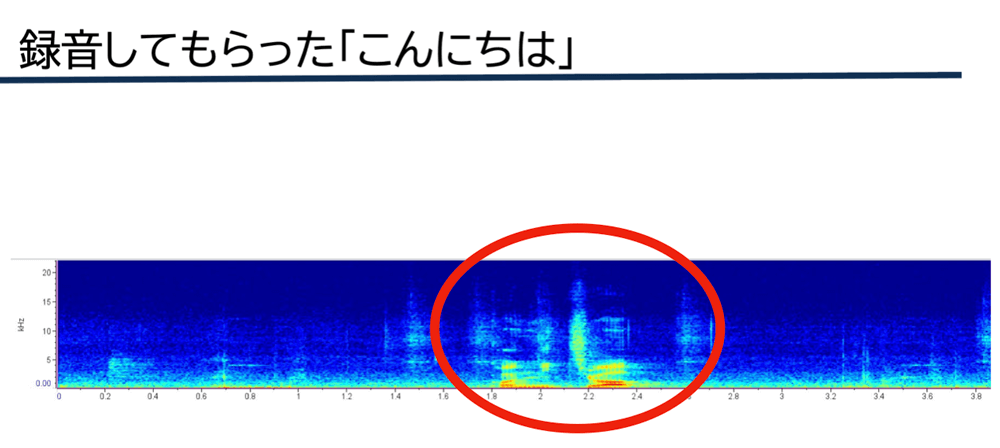

- 実際にどんなことをしたかというと、ブンチョウのメスに2種類のオスの歌(さえずり)を聞かせ、どちらの歌が好きかという実験。ウグイスのように歌を学習する鳥を鳴禽(めいきん)類といい、歌を求愛や縄張り防衛のために使います。中でも私たちが注目しているブンチョウは、発達期、つまり子どもの頃にお父さんの歌を聞いて練習し、約1年後に歌えるようになるという特徴を持っています。

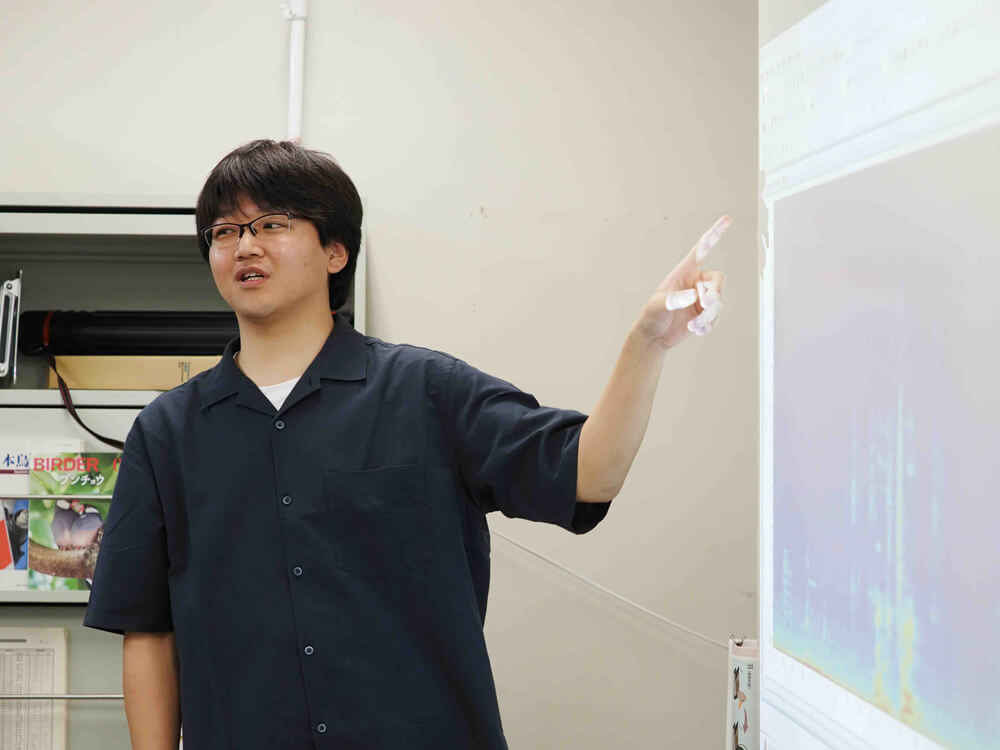

- 図3-1がスペクトログラムで、音を目に見える形にするために使うグラフです。これはブンチョウの例で、縦軸が周波数(音の高さ)で、横軸が時間。イメージとしては音楽の楽譜と同じです。周波数は何となく分かるかな? ここではマックスパートで20kHz※になっています。

グラフ上にある1つ1つの固まりが音素。「キュ、キョッ、キョッ、キョッ、キョ、キョ、キョ」というような音を1個1個の固まりで表しています。お父さんの歌と息子の歌を見比べると、結構似ているのが分かると思います(図3-2)。

※人間の耳に聞こえる音の周波数(可聴周波数)は、20Hz~20kHzといわれる。

図3-1

図3-2

- 牧岡

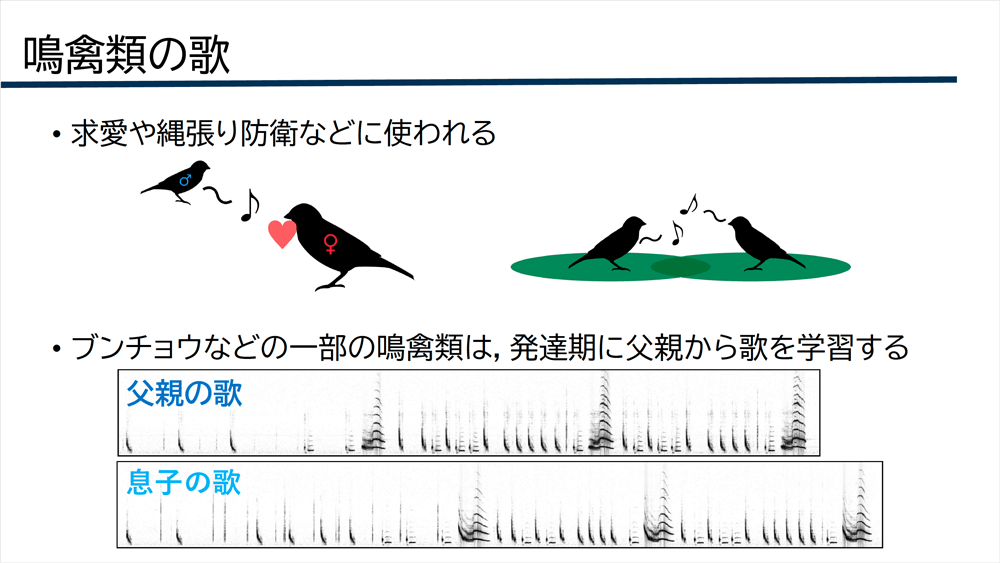

- では、人間の声がどう見えるか、実際にやってみましょう。ワンセンテンスしゃべってください。

- 鈴木

- こんにちは。

- 牧岡

- 今の「こんにちは」をパソコンに読み込み音響解析ソフトにかけると、このようになります(図3-3)。男性にしゃべってもらったので、比較的低い周波数のところに音が出ているのが分かります。今使ったのがRaven Liteというソフト。遊んでみたければ、無料なので探してみるといいですね。

図3-3

図3-4

3-2 メスが好きな歌① 聞きなじみのある歌

- 牧岡

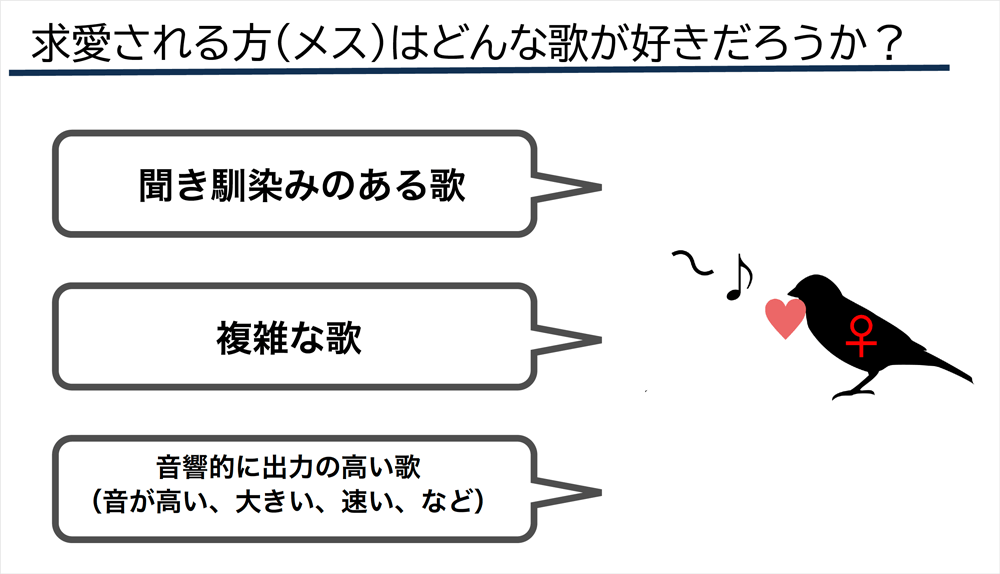

- メスのブンチョウにオスの歌を2つ聞かせ、どちらが好きかを見る実験です。一般的にメスが好きなのは「聞きなじみのある歌」「複雑な歌」「音響的に出力が高い歌」といわれています(図3-5)。「音響的に出力が高い歌」とは音が高いとか、声が大きい、すごく速く歌えるといったことです。

図3-5

- まず「聞きなじみのある歌」とは何か。これは、子どもの時に聞いたことがある歌や、周りにいるオスが歌っていた歌のこと。実験自体は単純で、録音したオスの歌をメスに再生して聞かせ、メスがどのような行動反応を示すかを見ます。

では、実際に見てみましょう。ブンチョウの歌がバックグラウンドで「ピヨ、ピヨ」と再生されていて、ここに文字で出るので合わせて見てください(図3-6)。いろいろな行動をしているのが分かりましたか?

図3-6

- 相馬

- すごくもぞもぞしている感じですよね。

- 牧岡

- オスが「ピヨ、ピヨ、ピヨ」と鳴いている間に、「ピチュッ、ピチュッ、ピチュッ」という音が入っていますが、それはこのメスの鳴き声。これを「鳴き返し」とか「コール」といい、その回数を数えたり、止まり木から何回移動したか、どれくらい興味をそそられているかを測ります。あと、止まり木にくちばしをこすりつけたり、羽をブワーッと膨らませるのも比較的好ましい状態を表す行動であると考えられています。

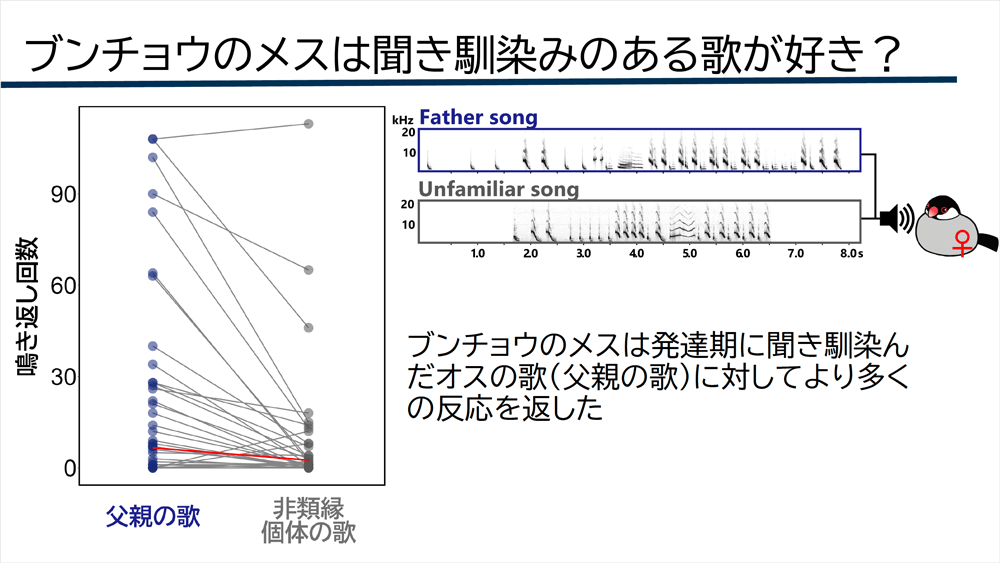

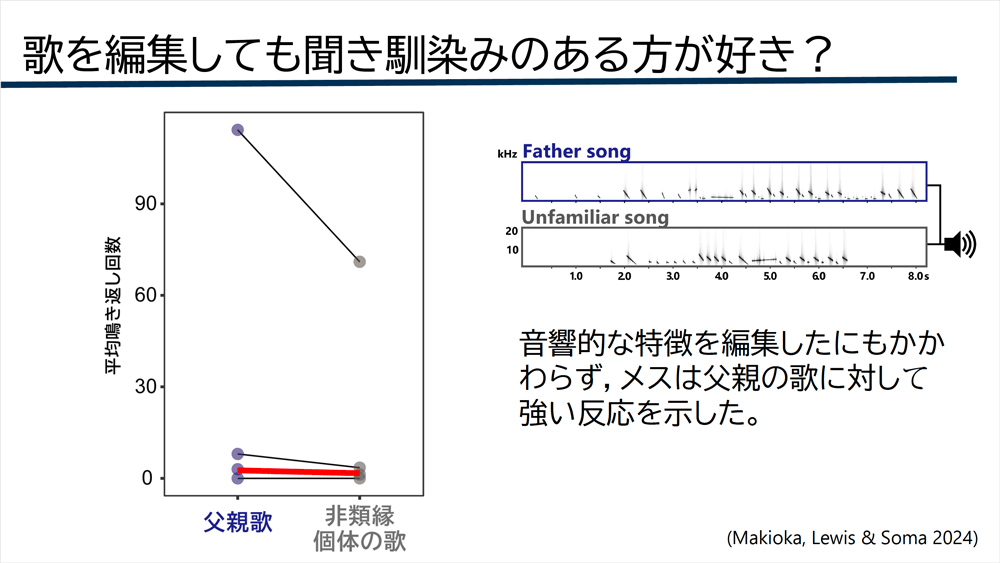

- ブンチョウにとってお父さんの歌は聞きなじみのある歌の1つです。子どもの頃よく聞いた歌と、子どもの頃それほどしっかり聞いたわけではない歌では、どちらが好きなのか? 結果がこちら(図3-7)。縦軸に鳴き返し回数、横軸にお父さんの歌となじみがない歌の2つを置いています。これを見ると、基本的にお父さんの歌にすごく反応し、お父さん以外の個体の歌にはあまり反応しない傾向が見られる。ということで、ブンチョウのメスはお父さんの歌が好きらしいということが分かりました。

図3-7

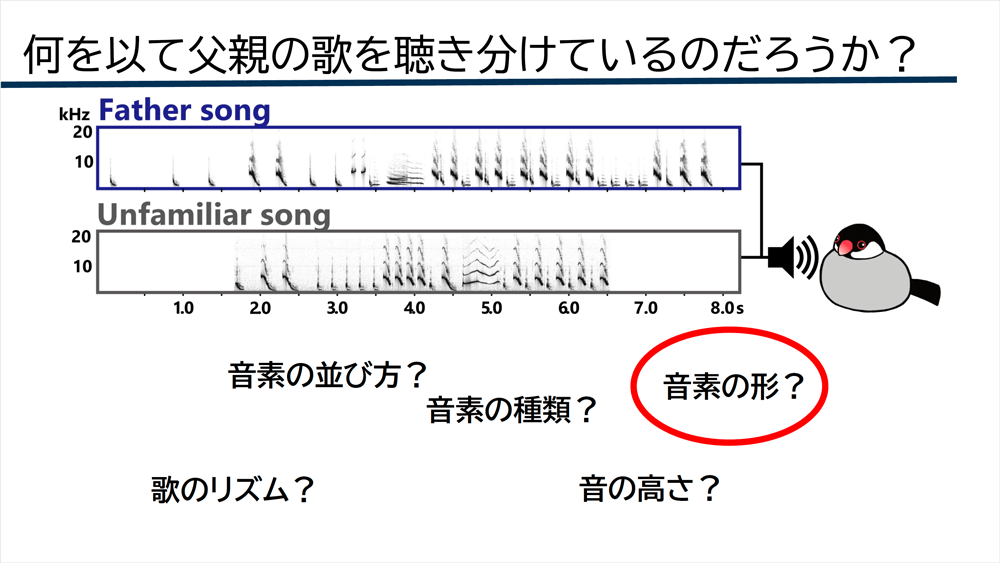

- では、ブンチョウのメスはお父さんの歌とお父さん以外の歌をどうやって聞き分けているのでしょう? 例えば、図3-8のように2つの歌を聞かせたとき、片方にはすごく反応するが、もう片方にはあまり反応しないという現象が見られる。2つのスペクトログラムを見比べ、その違うところで聞き分けているのだろうと予測できますが、何をもって聞き分けていると思いますか?

図3-8

- 里見

- 何でしょう、テンポというか。

- 牧岡

- いいですね。単位時間当たりの音素の数、あるいは全体的な音素の量が大事。他に上と下の違いで気づくところは?

- 里見

- 下のほうは音が伸びているようなところがある。

- 牧岡

- そう、上にも伸びているところはあるけれど、下とは形が違いますね。ウグイスはみんな似たような歌を歌っているのですが、ブンチョウは家ごとに違う歌がある。お父さんから息子に歌を継承していくので、父系の継承というか、家系のようなものがあります。

どちらもブンチョウの歌ですが、よく見ると音素の形が少しずつ違っていたり、音素の構成が異なっています。聞き分けのポイントは音素の並び方か、リズムか、音素の種類か、あるいは全体的に使用している音の高さなのか、それとも音素の形なのか? これらの要因の中で私が実際に実験したのが「音素の形」です。

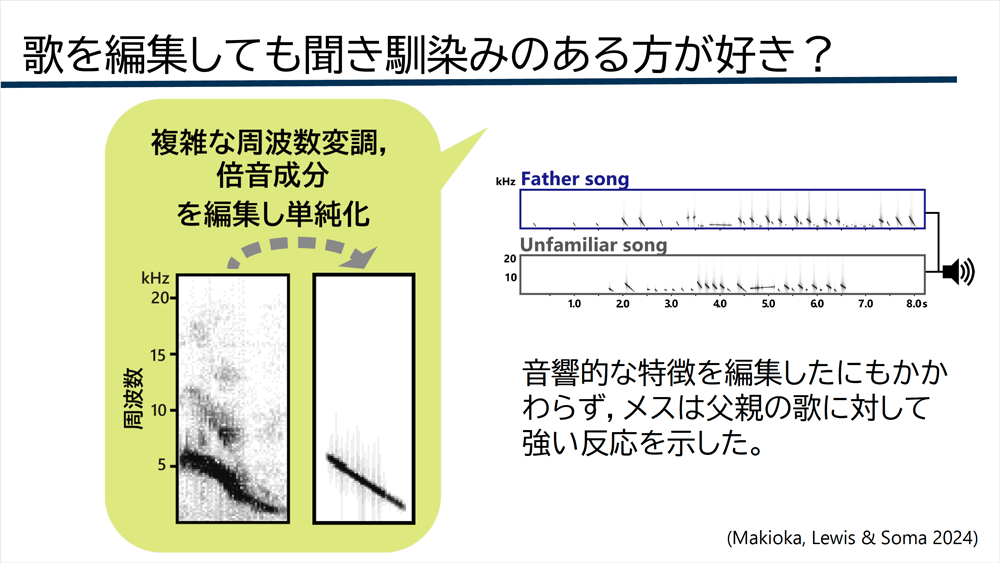

- ここから少しややこしくなるのですが、ブンチョウの歌を編集して単純化した音素を人為的につくり、それを元と同じように並べます(図3-9)。この編集したお父さんの歌と、同じく編集したお父さん以外の歌とでは、どちらが好きなのか?

結果を見ると、編集して元の音素らしさがなくなっているにもかかわらず、お父さんの歌のほうによく反応する(図3-10)。ということで、複雑な周波数変調はブンチョウのメスにとって、お父さんの歌を識別するのには重要ではないのかもしれない。これが私の修士時代の研究です。

図3-9

図3-10

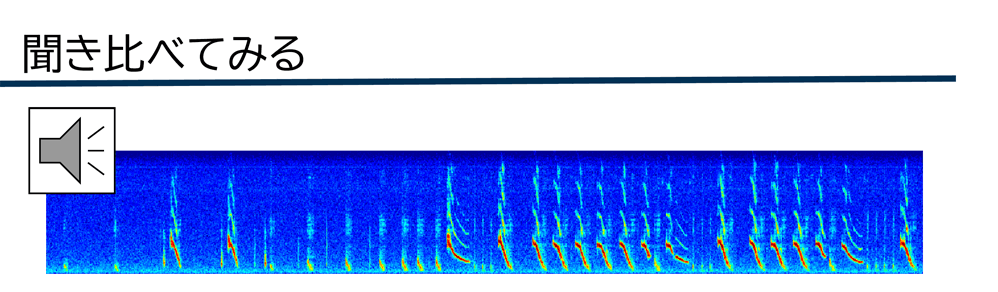

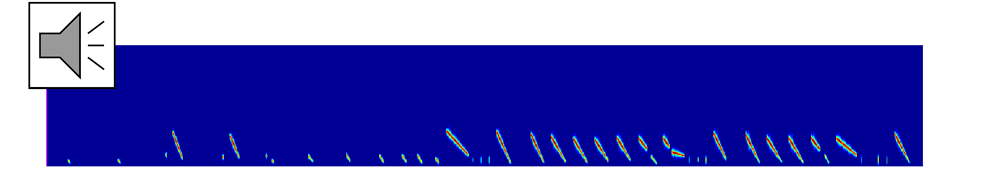

- では、聞き比べてみましょう(図3-11)。何となく違うかな?

図3-11

- 相馬

- スペクトログラムを見るとかなり違うのに、音はいい感じにエッセンスを捉えていますね。

- 牧岡

- 音素の傾きが合っていれば、人間の耳にはそれらしく聞こえるけれど、ブンチョウのメスにとってはどうなのだろうというのがこの研究です。

3-3 メスが好きな歌② 複雑な歌

- 牧岡

- 次に「複雑な歌」の話をします。ブンチョウの歌は求愛に使われるのですが、メスがオスの歌を魅力的だと感じる要因の1つに複雑さがあります。それはなぜかというと、発声するのが難しい複雑な音ほど、それができること自体がすごいし、もしかすると優秀なオスかもしれないとなるからです。

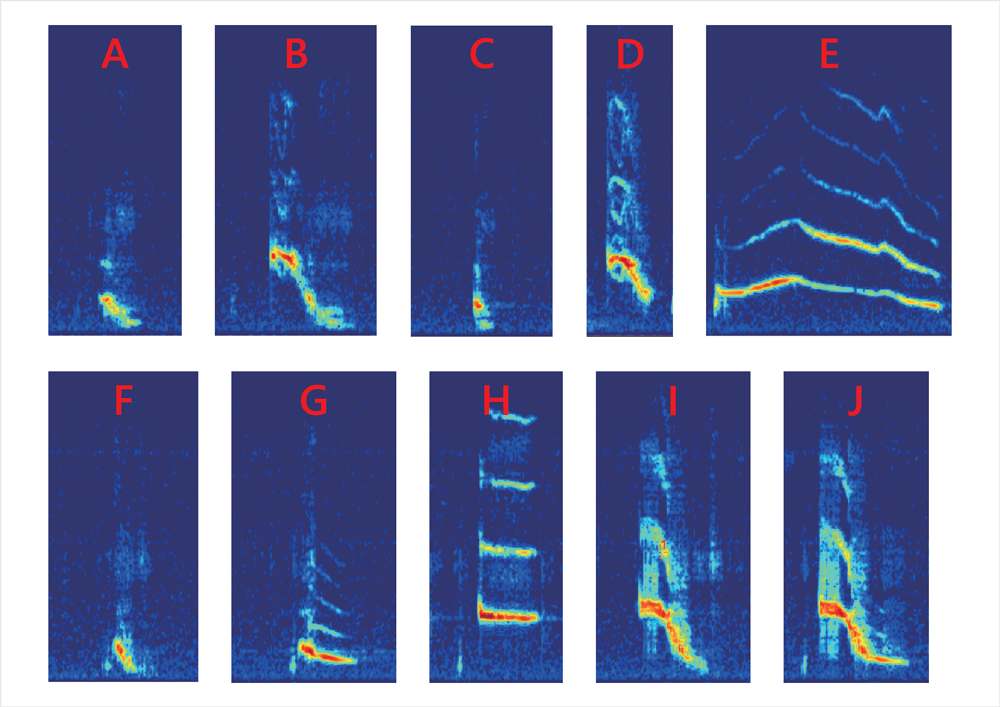

- では、「複雑な歌」とは何でしょう。これがなかなか難しい。ここからはお遊びですが、今から音素を書いたカード(図3-12)を配るので、2つのグループに分かれ、それぞれ相談して1曲作ってみてください。10種類(A〜J)・15枚のカードがあり、使うのは最低2種類、最大7種類で、これを並び替えて歌を作ります。どうしたら複雑な歌が作れるのか考えてくださいね。

図3-12

音素を書いた10種類のカード

- 音素の種類は、ブンチョウの音素のバリエーションが最大7・最低2ぐらいなので、それに合わせています。長いのを1つ使い、それ以外は短いので構成するとブンチョウぽくなりますよ。ちなみに、ブンチョウはお父さんから歌を継承するので、自分で複雑にすることはできません。

2グループに分かれ、音素が書かれたカードを並び替えて複雑な歌を作る演習

- 並べ終えたら、先頭からカードのアルファベットを読み上げてください。

- 桝澤

- BJIHEHFABE。

- 岡田

- ECIAHJHDABCIH。

- 牧岡

- それぞれ何を考えて並べましたか。

- 桝澤

- 7種類をフルに使ったほうが複雑にできると思いました。あとは、似ている音素があったので、似ているけど少し違うのを使えば、また複雑さが出るのかなと。長さにも注目して、Bは短く、Eは長かったので、長さも単調にならないように振り分けました。

- 岡田

- 7種類使うのは同じですが、横軸が時間なので、短い間で変えるほうが複雑になると思い、Dのような短い音素をできるだけたくさん使いました。

- 牧岡

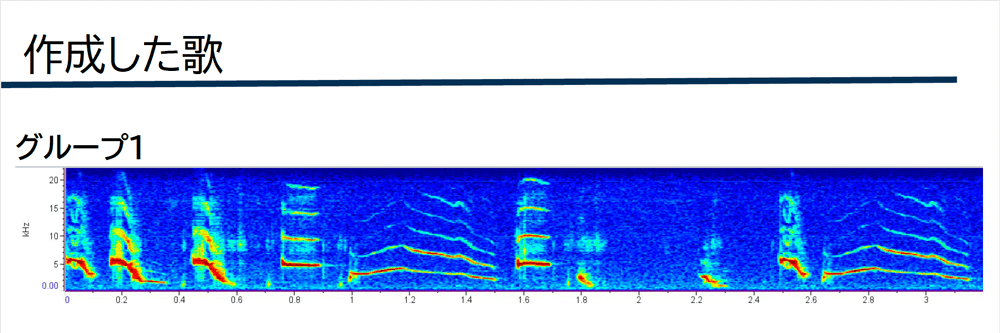

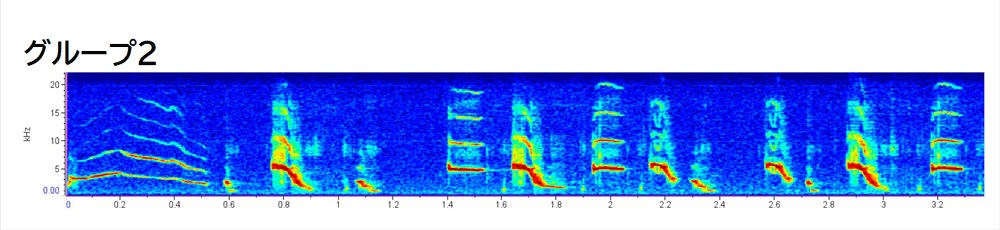

- では、聞いてみましょう(図3-13)。どちらも複雑な歌が作れていて、いい感じだと思います。

図3-13

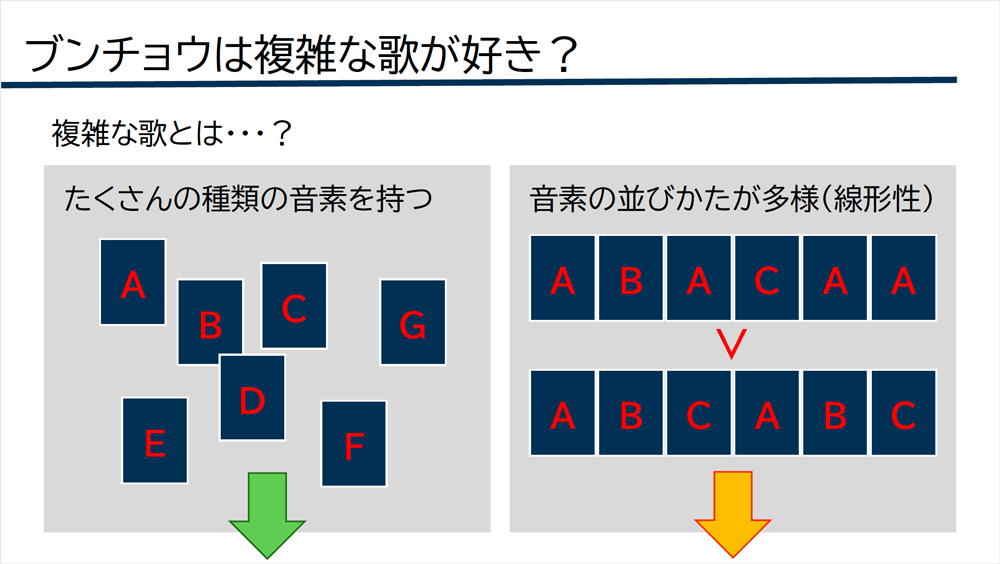

- ブンチョウにとって「複雑な歌」とは何かに戻ります。これまでに多くの研究者が「こういうのが複雑なのではないか」と、いろいろ考えてきました。定量化しやすいほうがいいので、そういうのに限定される面もあるのですが、例えばたくさんの種類の音素を持っていること。皆さんが7種類使ったように、種類がたくさんあるほうがいいのではないかとか、並び方が多様なほうがいいのではないかといわれます(図3-14)。同じABCでも、ABCABCよりもABACAAという並びのほうが複雑さを感じますね。

図3-14

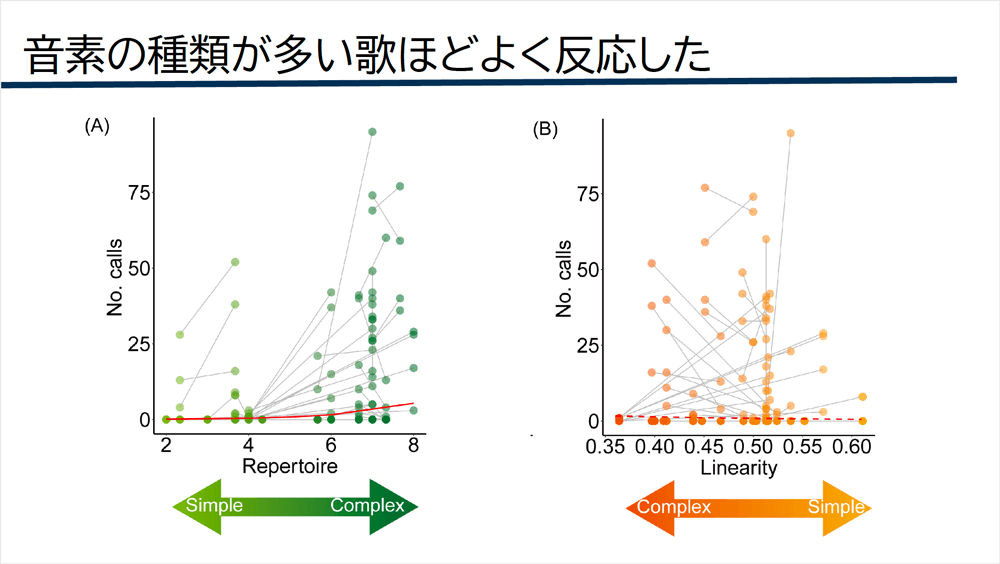

- 先ほどと同じように、どちらが好きかという実験をすると、ブンチョウのメスは、並び順(Linearity)を考慮した複雑なほうにより反応するのではなく、音素のレパートリー(Repertoire)が多ければ多いほど強く反応する傾向が見られました(図3-15)。ということで、ブンチョウにとっての複雑さは音素が何種類入っているかが重要だと分かりました。

図3-15

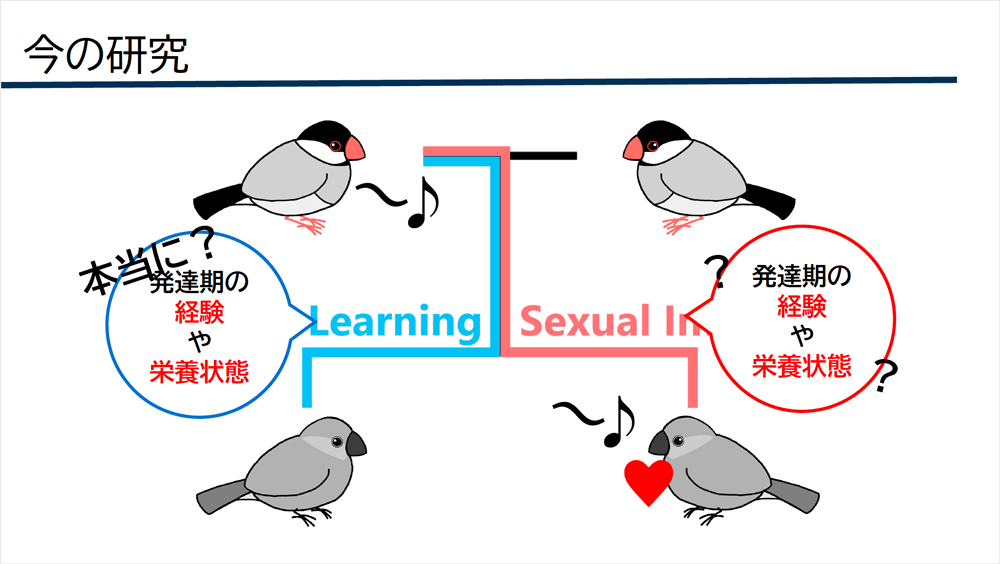

- これまでの話は私の修士の研究なので、今何をやっているのかを少しだけ話します。ブンチョウのオスはお父さんから歌を学習し、メスは発達期にお父さんの歌に聞きなじむという話をしました。昔から、歌の学習にはこの発達期の経験や栄養状態が重要だといわれています。では、対照的にメスでは発達期の栄養状態が悪かったり、発達期にお父さんとインタラクティブなコミュニケーションが取れないと、お父さんを好きでなくなるのでしょうか。また、よく言われているけれど、発達期の経験や栄養状態がよければ、本当に歌をよく学習できるのか。今はそんな研究を行っています(図3-16)。私の話は以上ですが、質問があればどうぞ。

図3-16

3-4 音に関するQ&A

- 岡田

- メスは聞きなじみのあるお父さんの歌のほうが好きだということですが、僕は直感的に、遺伝的多様性をとるとき、親族と同じようなのが好きだと不利になるではないかと思ったのですが。

- 牧岡

- これには難しい話がいくつか関わってきます。岡田くんの言うように、近縁個体で交配を繰り返すと、あまりよくないという研究があります。その上で、そもそもの話に立ち戻ると、ブンチョウが歌を聞いて反応したけれど、その反応は本当に好きという反応でしょうか? 行動学では、これは反応しているだけであって、実は好きとまでは言えていません。

- 人間の家族を見ても、基本的には「お父さんが好き」という人が多いのではないでしょうか。でも、それは家族として好きなのであり、繁殖相手として好きというわけではない。仮に繁殖相手として好きという場合に考えられるのは、お父さんは確実に繁殖ができる個体、つまり繁殖可能性を保証してくれる形質の家系であるからということです。

- ちなみに、最近では鳴禽類の歌が求愛ではないかもしれないといわれており、実はそこから怪しいんですね。というわけで、動物の行動は私たちがそれを見て解釈しているだけなので、本当にそうなのか今でも活発に議論されています。いくらでもひっくり返りうる分野であり、そこが面白いと思います。ということで、答えになりましたか。

- 岡田

- はい、ありがとうございます。

- 相馬

- 補足します。人間の女性の好みも議論がかまびすしいところです。皆さんは若いからまだ経験がないかもしれませんが、結婚式に行くと、花嫁の父と花婿が似ていることが結構あります。結婚相手がお父さんにそっくり――、それには2通りの解釈があります。まず、お父さんが大好きで、お父さんのような人が理想の男性だから選んだ場合。もう一つは、お父さんが好きなのではなく、自分と似た人を選んでいる場合。自分とお父さんは似ているから、自分と似た人を選んだら、結果的にお父さんと結婚相手が似ていた。

この2つは切り分けなければならないのですが、どうやって切り分けるかの研究もあります。一般的に「刷り込み」といい、人間でもどれぐらい刷り込みの影響があるか議論されています。