中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第24回

視覚と聴覚で探る鳥類のコミュニケーション

第4章 最後のQ&A

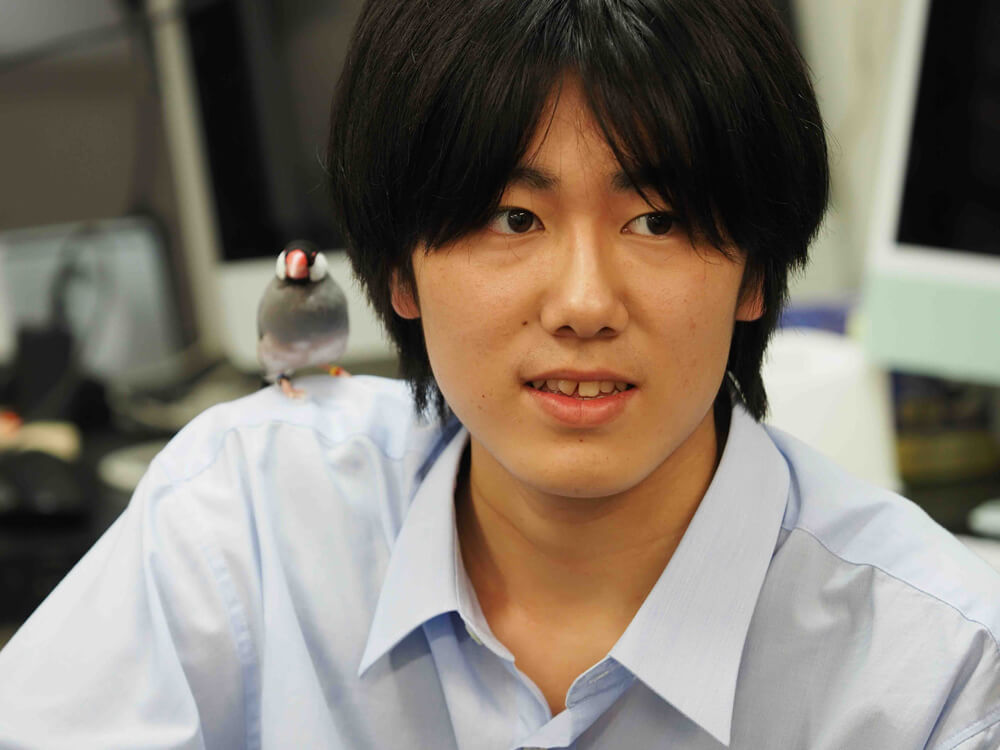

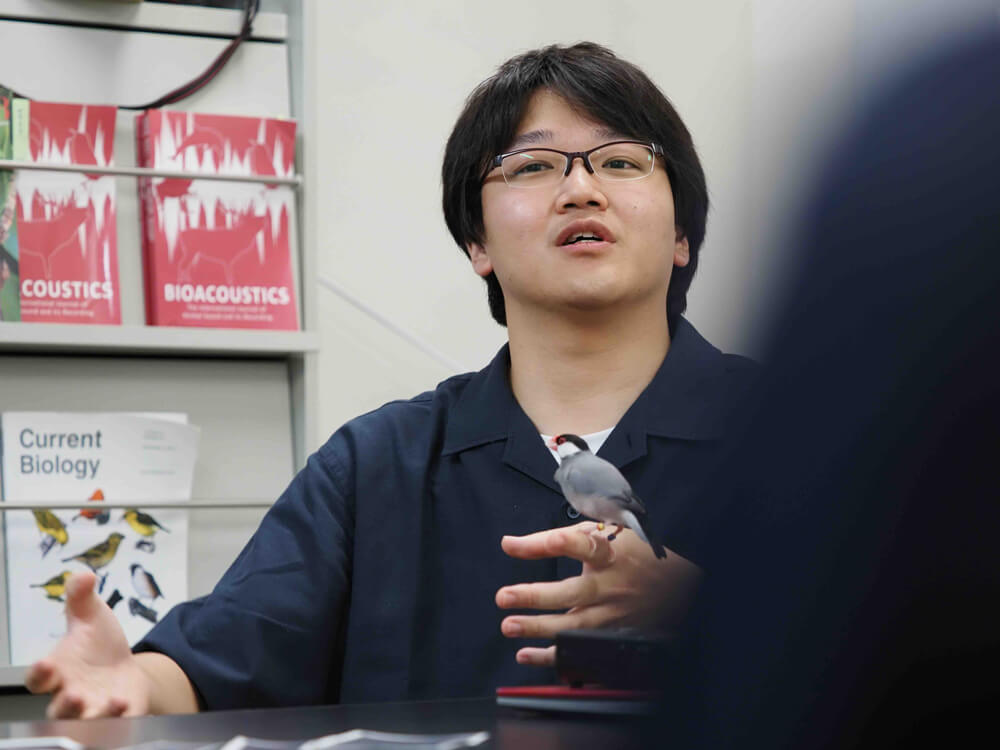

研究室で飼育しているブンチョウを室内に放し、最後のQ&Aが始まりました。その中から、いくつかをご紹介します。

- 相馬

- このブンチョウは人間に刷り込まれています。人間を自分の同胞と思っているから手のりになるし、求愛もしてくれます。

実験とテクノロジー

- 編集

- 最近、AIを取り入れて音声や画像を分析したり解析することがあるようですが、鳥の研究でも盛んに使われているのでしょうか。

- 相馬

- 最近、多いよね。

- 牧岡

- 多いですね。一口にAIと言ってもいろいろですが、例えば音素をたくさん録音してきて、人の目で「これがAで、これがB」とやるのはすごく大変なので、うまく分けてくれるソフトを作る。あるいは、人間の目では捉えきれない、何かしらのパラメーターがあるのではないか調べるというようなことに、歌に関してはAIを使ったりしています。

- 鈴木

- メスをカゴに入れて録音した歌を流すという実験がありましたが、実際の鳥の鳴き声と録音した鳴き声で違いはあるのですか。

- 牧岡

- いい質問ですね。違いはあると思います。録音に使う機材とスピーカーの性能によって出せる音が違ったりします。ブンチョウの可聴域を出せるスピーカーを使っているのですが、ブンチョウの歌と全く同じように再生されているかというと、そうではない可能性もあります。その辺はこれからやろうとしているところで、ブンチョウらしい音がきちんと出るようにフィルターをかけるような作業ができないか考えています。

- 編集

- 動画を見せる実験があったと思うのですが、鳥には同じように見えているのでしょうか?

- 岡

- なるべく鳥の色覚に近いタブレットを使うようにはしています。

- 相馬

- かなり社会的な反応というか、そこに鳥がいるかのような反応を返すことが多いので、まあまあ鳥には見えているのだろうと。音については、人工的に操作したり、プレイバックするのも比較的簡単なのですが、生身の動くものを見せるのは難しい。画像をプレイバックして見せると、「それ、画面でしょ?」となってしまうことも。画像を本当に生きている鳥かのように見せるのは、今のテクノロジーをもってしても限界があります。

ロボットブンチョウを作ったことがあるのですが、ビビられました。「なんじゃ、こりゃ?」みたいな感じで嫌がられる。なぜかというと、モーター音がするし、剥製を使ったので臭いも変だからです。彼らが持っている感覚系は私たちとは必ずしも一致しておらず、ある部分がより鋭敏なので、不自然な刺激になってしまうこともあります。

- 牧岡

- 音は大きさ・高さ・時間という少ない軸で捉えられます。一方、映像は、例えば縦横にどういう2次元の画像があり、その1つ1つの画素がどういう色なのか、その色自体にもいろいろパラメーターがあります。それが動くと、時間という次元が加わる。さらに全体としてそれらしいかとなると、より難しくなりますね。

研究テーマの見つけ方

- 桝澤

- DS科の場合、2年になると研究をするのですが、研究テーマの見つけ方で何かヒントがありますか。

- 相馬

- 私の研究室では私が種をまきます。学生さんが畑のような感じで、いろいろ種をまくと研究がぐんぐん育つイメージ。あと、私が「論文を読め」としつこく言うので、学生さんは論文を読んだり、いろいろな研究に接することになりますね。

高校生の皆さんにとっては、何が気づくきっかけになるのかな? そう、まずはいろいろなものに目を開くことが大事。さすがに論文は無理だとしても、科学書や『日経サイエンス』『ナショナルジオグラフィック』などの科学雑誌、NHKの科学番組でもいいけれど、何かに自分でアンテナを張らないと種を見つけられないのではないかと思います。

朝日新聞主催「高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC)」の審査委員をしています。たくさん応募してくる高校もあるのですが、テーマを考えるのは大変だろうなと思いますね。皆さん、自分で考えるのですか?

- 大宮

教諭 - 彼らはこれからなので、取りあえず「好きなことをしていいよ」と言っています。ただ高校では設備や時間が限られるので、実現可能性があるかどうか。「これならできそうだね」とアドバイスすることもあれば、岡田くんのように「アオサギをやります」と自分で決める生徒もいます。ただ、テーマ探しで行き詰まる生徒もいるのでサポートは大変ですね。

海外での研究状況

- 編集

- 海外での研究状況はいかがですか?

- 相馬

- 研究がよく行われている動物を「モデル動物」といい、哺乳類だとマウスやラット、鳥だとキンカチョウ。ブンチョウはキンカチョウと近縁なのですが、少し違う。私自身のテーマとしては、キンカチョウと近縁な種にまで対象を広げることで、進化的に解明したいと考えています。

世界的に見るとキンカチョウ研究者がほとんどです。カエデチョウ科の中でキンカチョウしかやっていないので、そこから得られた研究結果がキンカチョウのことなのか、それとも一般化が可能なのか分からない。今日はブンチョウの話だけでしたが、私の研究室ではいろいろな近縁種にも焦点を当てているので、これから分かることが増えるのではないかと思います。皆さん、今日は面白かったですか?

- 生徒

- はい。ありがとうございました。

キンカチョウ