中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第24回

視覚と聴覚で探る鳥類のコミュニケーション

第2章 色形質の研究(視覚によるコミュニケーション)

2-1 ブンチョウのくちばしの色に注目

- 岡

- まず自己紹介します。名前は岡沙和香(おか・さわか)で、兵庫県神戸市出身の25歳です。静岡大学理学部生物科学科で4年間過ごし、大学院でこの相馬研に来ました。ほら、やっぱり可愛いでしょう! あ、私じゃなくて(笑)、このブンチョウです。後で実際に見てくださいね。

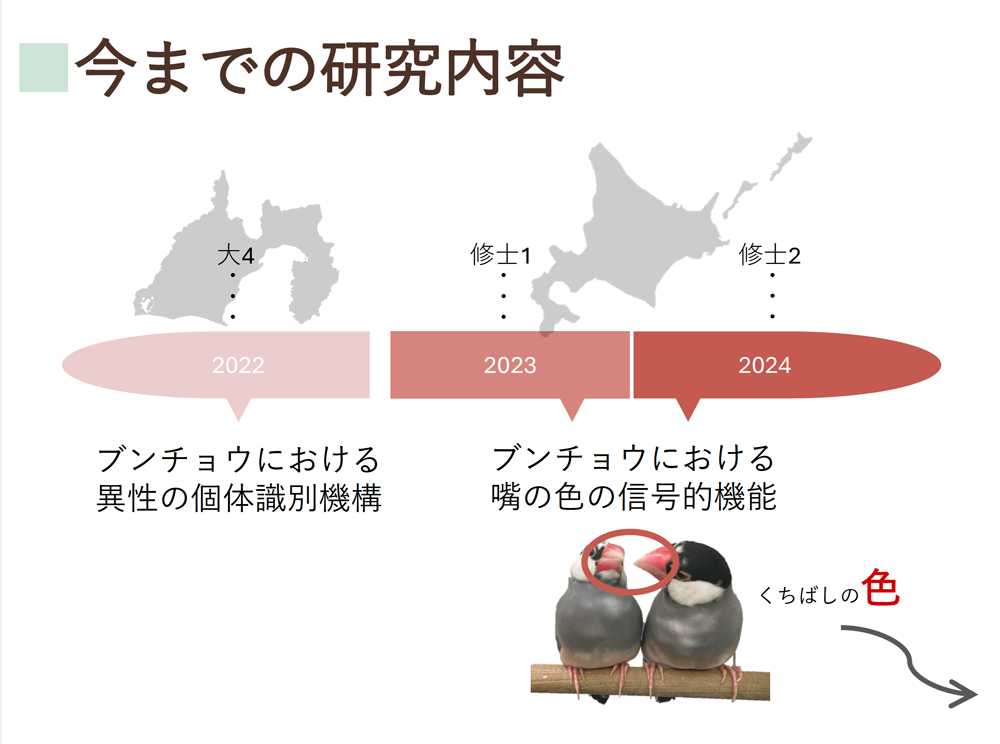

これまでの研究内容ですが、静大の学部生の時もブンチョウについて研究していて、北大に来てからは特に彼らのくちばしの色をテーマとしていました(図2-1)。

図2-1

- 相馬

- 岡さんはブンチョウが好きで好きで仕方がないんでしょう?

- 岡

- かわいくて、ブンチョウが好きだから、このテーマを選んだと言っても過言ではありません。学部時代の先生に「ブンチョウを飼ってください」とお願いし、大学院でも同じ鳥を研究しています。

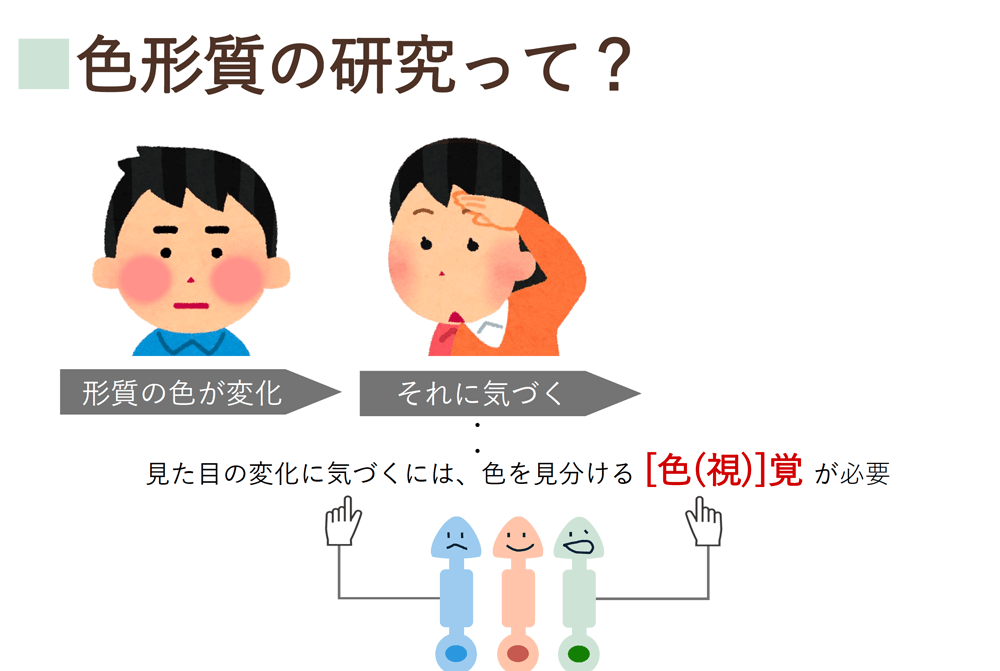

- 私が注目しているのが赤いくちばしで、ブンチョウの中でも比較的鮮やかな形質※です。例えば、友達の顔色がぱっと明るくなったとします。この顔色がいわゆる色形質で、こうした変化が外に出ると「あの子、今日は調子が良さそう」と周りが気づきますよね。このように色の変化に気づくにはある感覚が必要ですが、それは何覚でしょう?

※形質:生物のもつ性質や特徴のこと。目で見える形や色、大きさのほか、生化学的、生理的な特徴、行動や運動などの特徴も含まれる。

- 鈴木

- 色覚。

- 岡

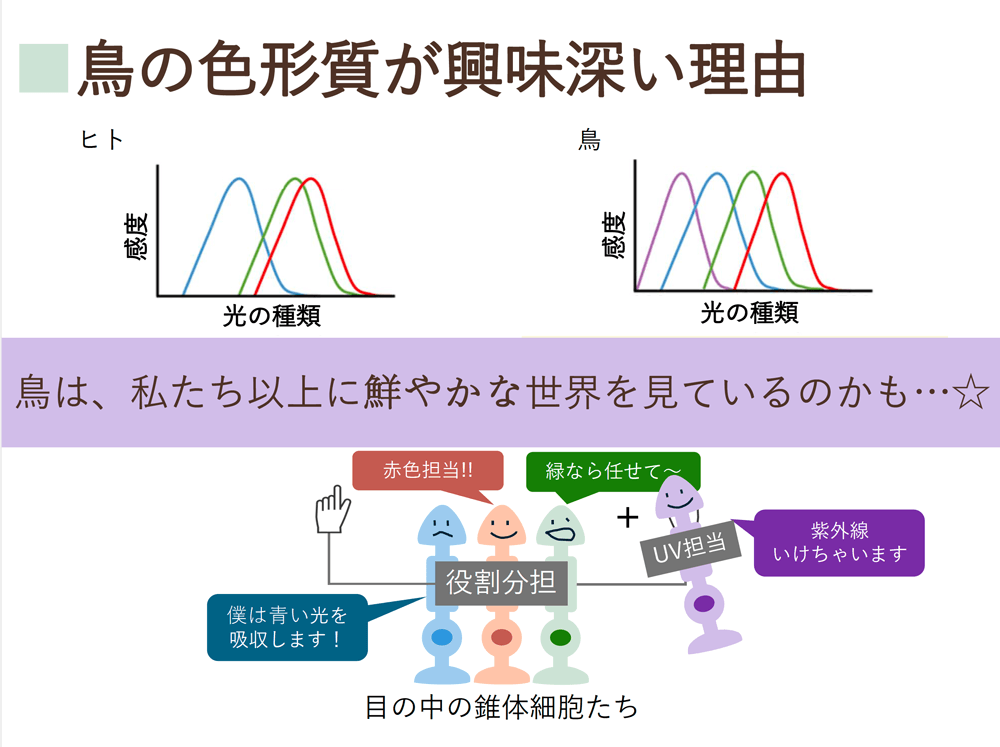

- すごい! 視覚と答えるかと思ったのですが、的確な答えです。色を見分ける力が色覚で、目の中にある錐体(すいたい)細胞がセンサーの役割を果たします。人間には3種類あり、青色の光、赤色の光、緑色の光を吸収するという役割分担をしています(図2-2)。おおまかに言うと、青・赤・緑の波長を表す3種類の光をそれぞれ吸収して組み合わせ、「ブンチョウのくちばしは赤い」と脳で分かるわけです。

図2-2

- 実は鳥にはこの錐体細胞が4つあり、紫外線(UV)も見ることができます。つまり、4種類の光を組み合わせて色を見ている(図2-3)。3種類より4種類のほうがいろいろな色が見えるので、私たち以上に鮮やかな世界を見ているのかもしれません。人間にはただの赤としか見えないものも、そこに模様が見えていたりするかもしれないわけです。鳥がどうやって色形質を見ているかは非常に興味深いテーマです。

図2-3

2-2 くちばしの赤色を測定して分かったこと

- 岡

- 友達の顔色がいいと気づいた時、体調がいいんだなと思いますよね。逆に目の下にくまができていたら?

- 柴沼

- 「大丈夫?」と聞いて、具合が悪そうなら、保健室に行くことを勧めます。

- 岡

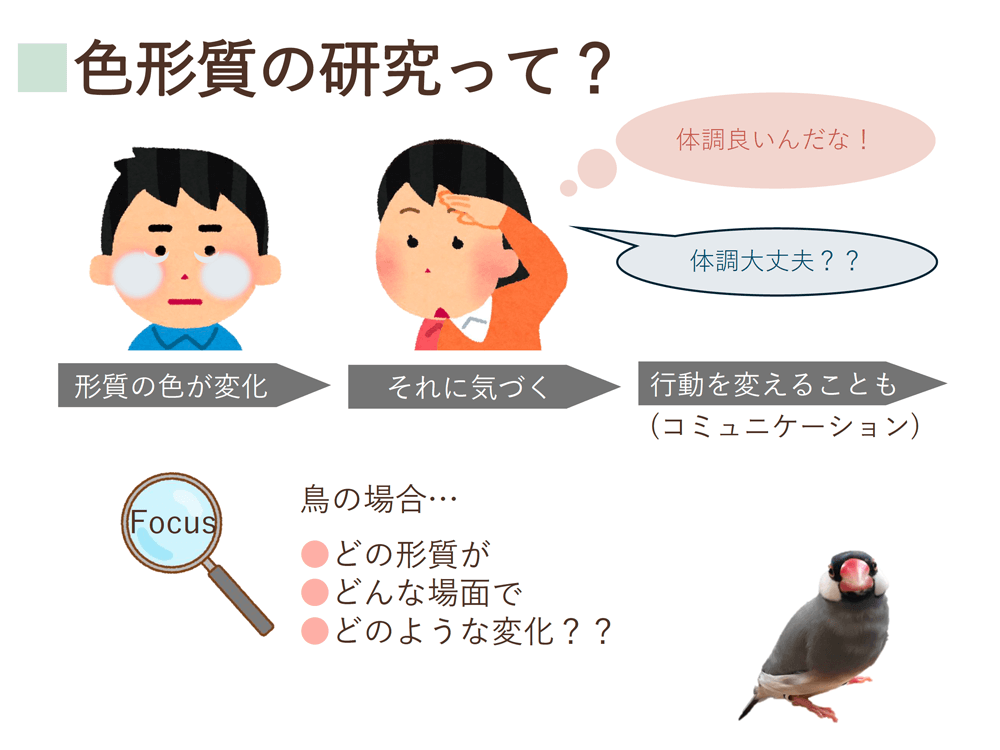

- 優しい! 「大丈夫?」と聞くように行動を変えるわけですね。それが行動としてのアウトプットで、先ほどのコミュニケーションにつながることもあります。

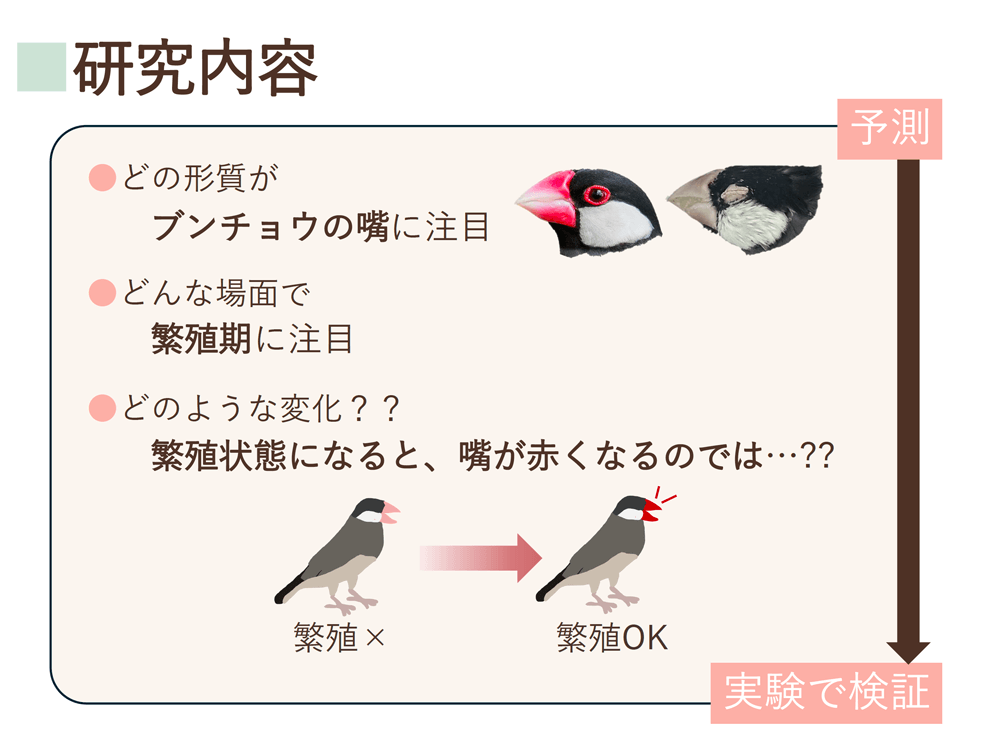

では、それが鳥だったらどうなのか、鳥でも同じようなことが起こっているのかというのが研究テーマです(図2-4)。今日は鳥の場合、どの形質が、どんな場面で、どのような変化をするのかにフォーカスしてお話しします。

図2-4

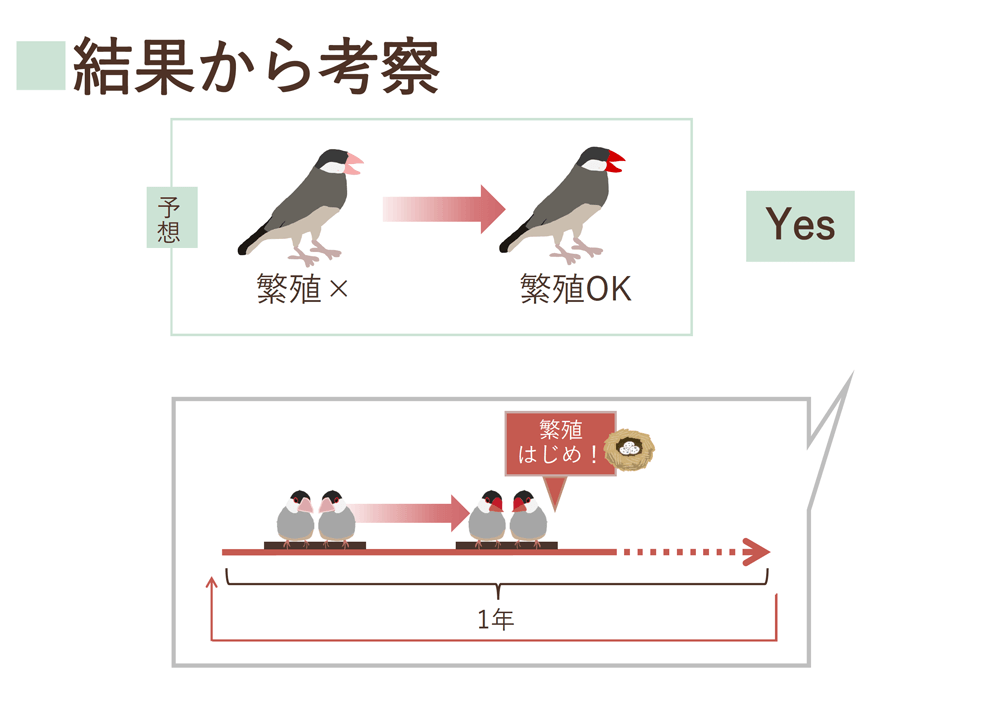

- まず「どの形質においてか?」というと、ブンチョウのくちばしに注目しました。図2-5の左の写真のように、健康な個体はくちばしが非常に赤い。右の写真が死んだ直後で、色がとても薄い。ここからも分かるように、くちばしの色が赤いのは毛細血管の色、血色が出ているからです。人間の顔色と同じですね。 「どんな場面でなのか?」というと、繁殖期に注目しました。「どのような変化をするのか?」については、繁殖モードになると、くちばしが赤くなるという形質変化を見せるのではないかと予測しました。

- 研究は予測を立て、それを実験・観察・結果を通して検証するのが主な流れです(図2−5)。私の場合は、人工的に繁殖しやすい状態になるよう促進し、定期的にくちばしの色を測り、どのような変化があるのかを観察しました。

図2-5

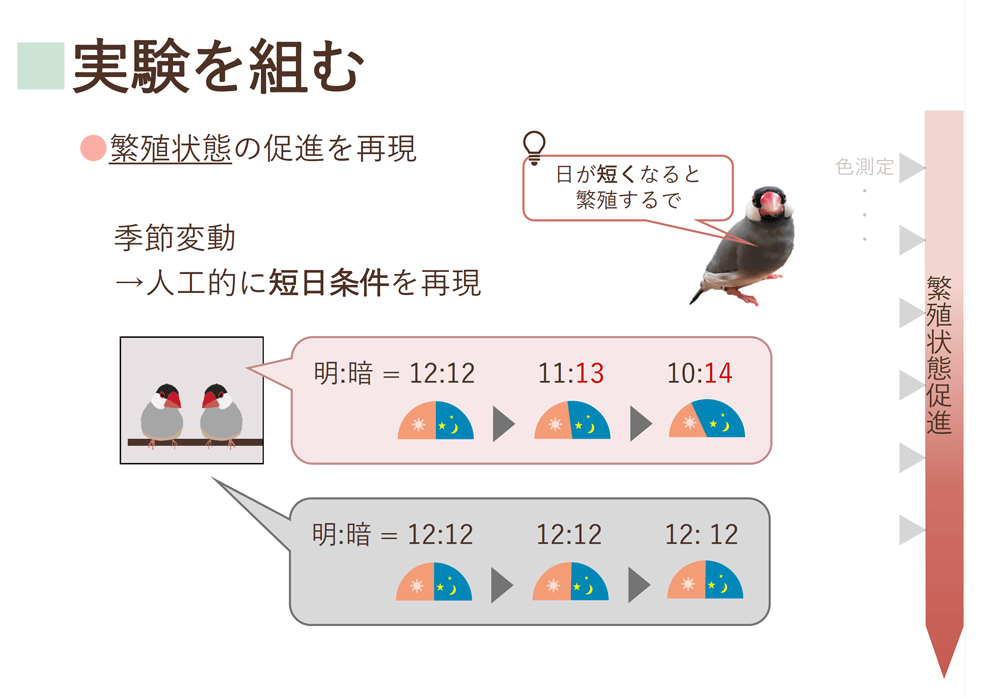

- ブンチョウは日が短くなると繁殖します。これは「えっ?」という感じですよね。たいてい鳥は春に繁殖を始めるのに、ブンチョウはその逆。というのもブンチョウは熱帯に生息する鳥で、熱帯は1年を通して季節変動が少ない。日本のような温帯とは気候が違うということもあり短日条件で、つまり日が短くなると生殖に関わる性ホルモンがたくさん出ることが過去の研究で分かっています。

- ブンチョウを人工的に日を短くできる環境で飼います。1週間に15分ぐらいずつ夜の長さを長くし、たくさん寝るようにしました。それとは別に、明るい昼12時間、暗い夜12時間で飼育する実験もしました。この両者を比べ、短日条件にしたことによる影響を見ようというわけです(図2-6)。このような実験を何と言いますか?

図2-6

- 桝澤

- 対照実験。

- 相馬

- みんな偉いですね。私、答えられないわ(笑)。

- 岡

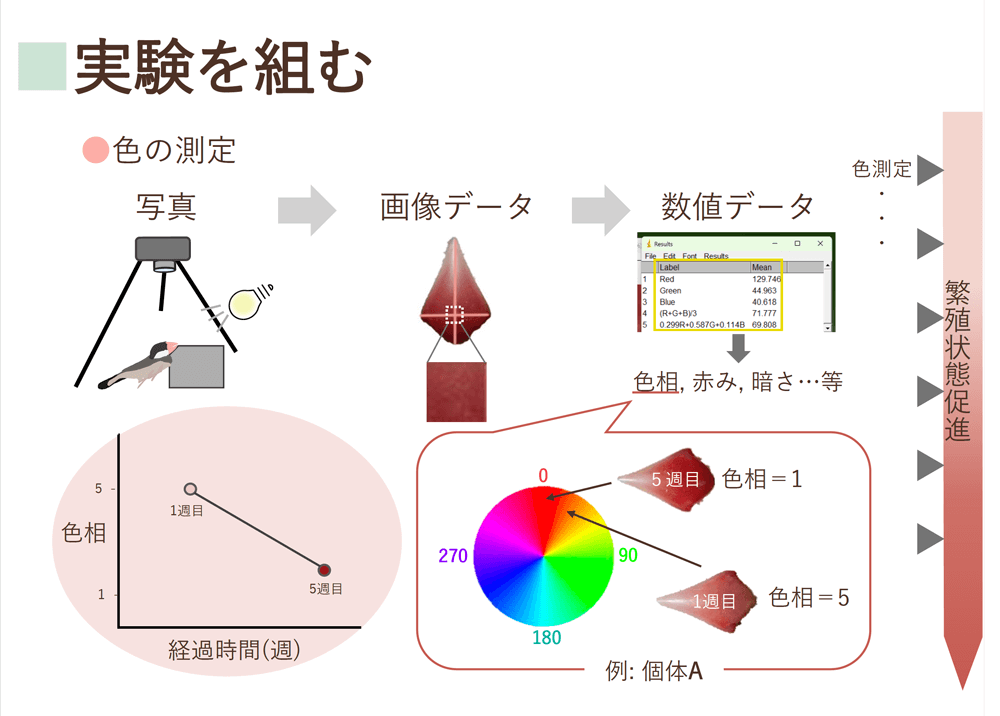

- このような2群をつくって数カ月にわたって飼い、定期的にくちばしの色を測定。具体的には、毎回、写真撮影し、それをパソコンに取り込んで画像データにし、数値化します。

図2-7は上から見たくちばしですが、毎回一定の領域から平均的な色データ抽出し、さまざまな色属性を計算しますが、今回は色相についてだけ説明します。

0〜360°ある色相環※を使います。例えば個体Aは1週目に色相が5、5週目に1だとすると、どちらが赤いか分かりますか。色相環は右にいくほどオレンジ味が強いので、5のほうがオレンジっぽく、1のほうが赤い。つまり、0に近づくほど赤いということ。

※色相環:色相を環状に配置したもので、色を体系化する時に使う方法の1つ。

図2-7

- 相馬

- 補足します。皆さんは「光の反射をそのまま測ればいいのに」と思うかもしれません。動物の色を測るとき、光ファイバーで光を当て反射した波長を測る、ダイレクトにその色自体を測定することはあります。鳥の羽根の場合によくやるのですが、鳥のくちばしはそれができない。なぜなら、くちばしは爪のようなもので押すと色が変わるからです。羽根で使っている測定装置では光ファイバーがくちばしに接触して使えないので、岡さんはくちばしに接触しない方法で測っているわけです。

- 岡

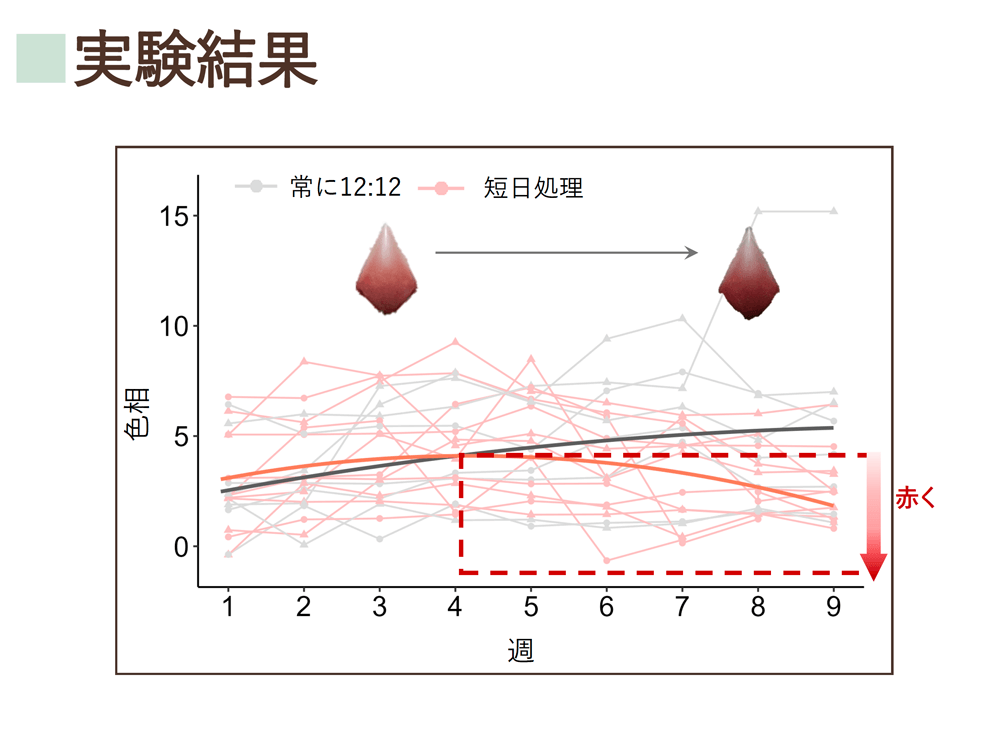

- 実験結果ですが、図2-8の2つの太い線だけを見てください。ピンクの線が短日処理をかけた群、グレーの線が昼夜12時間ずつの対照群です。縦軸に色相を取っているので、日が短くなるにつれて色相の値が落ちているの分かります。つまり、短日処理によってくちばしの色が赤くなっていったことが読み取れます。もう全然違うんですよ。2カ月ぐらいでピンクと真紅のような差が出ます。

図2-8

- ここで興味深いのが、このデータにはオスもメスも含まれていて、オスのくちばしもメスも同じように赤くなったこと。先ほどのウグイスはオスだけが縄張りを宣言して鳴くという話でしたが、ブンチョウはメスも赤くなるという結果が出ました。

- ブンチョウは1年中同じ相手とくっついている。繁殖期になったから相手を選びにいくというより、タンチョウヅルのようにわりと同じペアでいます。1年中ずっと一緒にいるけれど、季節が変化して短日になり繁殖モチベーションが上がってくると、オスもメスもボーンと赤くなります。これが「よし、始めようか」という合図になっているのかもしれません(図2−9)。その後の行動を見ないと、「これが合図だ」と明確には言えないのですが。

図2-9

- 相馬

- でも、みるみる間に卵を産みましたよね。

- 岡

- そう、めちゃめちゃ産んだんです。私の研究はこんな感じですが、何か質問があれば。

2-3 くちばしの色に関するQ&A

- 桝澤

- 日が短くなると繁殖行動が始まるそうですが、日が当たらない状況になったらどうなるのでしょう。

- 岡

- ずっと真っ暗、ずっと夜ということ?

- 里見

- 日が当たらないと生殖はできないのですか?

- 岡

- 生殖状態に日照時間が関わっていることがほとんどです。でも、自然界に真っ暗なところがあるかしら?

- 相馬

- 鳥は朝になると活動を始めるので、ずっと真っ暗にしておいたら多分死んでしまう。北大では年1回停電があるのですが、その時に日に当てないと飢え死にしてしまいます。

- 岡

- 知人の話によると、ケージから逃げたときは部屋の明かりを全部消すそうです。真っ暗だと動かないから、それで捕まえる。

- 大宮

教諭 - 形質と聞くと、顕性形質※など親からの遺伝が関係する形質が思い浮かびます。先生は同じ個体で色の変化を観察されたのですが、親が違う個体で遺伝などの関係で色の変化が大きく変わったりしないのですか?

※二重まぶたと一重まぶたのように対をなす対立形質をもつ両親の子に一方の親の形質だけが現れたとき、現れたほうを顕性形質という。

- 岡

- くちばしの色は血色の反映なので、遺伝よりも体調のほうが色の変化に大きく関わってきます。

- 相馬

- 人間の体重のようなもの。体重は遺伝子だけでなく、どれだけご飯食べたかなど環境要因からの影響が大きい。冬になるとやたら太るタイプがいたりしますね。

- 岡

- 顕性形質といえば、まぶたや髪の形状、耳あかのタイプの話がよく出ますが、それらは環境要因では変わりにくい。一方、くちばしの色は個体の体調など内側をダイレクトに反映しているから変わりやすいし、面白い。

- 相馬

- そう、だからこそ情報を取りやすい。実は、変わらないものは情報を伝えられないんですね。くちばしの色は結構変わるから情報を伝えている可能性があるというのが着眼点です。

- 岡

- 羽根の色は生え変わらない限り変わらないけれど、くちばしは私たちの肌と同じようにわりと変わりやすい。

- 編集

- くちばしは毛細血管の色が透けて見えているとのことですが、爪のように割れたりすることも?

- 岡

- 割れて血が出ることもあるし、おじいちゃんになると端が欠けたりします。

それと、オスとメスを別々の集団で飼っているのですが、私が見た感じでは、くちばしが赤い個体のほうが集団内で優位でした。くちばしの赤さと優位性は相関していそうなのですが、それがコミュニケーションに利用されていることに起因するのか、そこまではまだ分かっていません。ただ、くちばしの赤色は体調や繁殖状態の良さを表しているので、繁殖以外にも何か可能性があるのかもしれません。では、牧岡さんにバトンタッチします。

研究室内のホワイトボードには、手書きで大きく「旭丘高校の皆さん Welcome to 相馬研究室」と歓迎メッセージ