大学院で免疫学と分子生物学、留学先のNIHで細胞内輸送と出会う

———その後も臨床と基礎研究の両立を?

いえいえ。やっぱり片手間ではなく基礎を専門にやりたいと思って、4年間の臨床経験を経て大学院に進みました。でも、そのころは麻酔科をやめるつもりはなかったので、麻酔に関係した基礎研究をやろうと、京都大学の薬理に行きました。

———なぜ千葉大から京大へ?

そのころ、モルヒネなどオピオイド薬(麻薬性鎮痛薬)の研究が進み、モルヒネが効くのはレセプター(受容体)があるからだということがわかり、80年代の終わりごろには内在性モルヒネ様物質としてのペプチドや遺伝子の配列とかもわかってきて、90年代にはオピオイド受容体の遺伝子がクローニング(単離精製)されてその構造や機能が分子レベルから明らかにされるようになりました。しかし、ぼくが大学院に入ったころはまだまだわかってないことが多く、特に興味を持ったのが痛み受容体についての研究でした。千葉大医学部の薬理学の教授に相談に行ったところ、千葉大ではそのような研究はやっていないので、京都大学薬学部薬理学教室に行くのが良い、というアドバイスをいただきました。

———いよいよ京大で存分に基礎研究ができるようになったわけですね。

ところが、京大には1年しかおらず、結局、千葉大に帰ることにしたんですよ。

———それはまたどうしてですか?

モレキュラーバイオロジー(分子生物学)に出会ったからです。当時はモレキュラーバイオロジーの黎明期で、まだ限られた人しか研究に取り入れていませんでした。京大薬学部でもモレキュラーバイオロジーをやっているのは生化学と衛生化学だけで、ぼくがいた薬理ではやってなかった。ところが千葉大では、免疫学の谷口克(まさる)先生のところで精力的に取り組んでいたのです。

実は谷口先生は山中寮のOBでもあり、ぼくが学生のころに教授になられました。ほかにも、生化学、微生物学の先生が海外留学から帰って研究を始めていました。ぼくが大学院に入ったのは28歳でしたから、もうすぐ30歳。今のうちにモレキュラーバイオロジーをやっておかないと間に合わないんじゃないかという強迫観念にかられて、1年で千葉大に戻ってきたというわけです。

———谷口先生はNKT細胞の発見者として知られていますし、亡くなられましたが、世界的に有名な免疫学者である多田富雄先生も千葉大ですね。

千葉大に戻って免疫学を学ぶことにしましたが、最初の動機としては、免疫学というより分子生物学を学びたかったのです。分子生物学を一番熱心に研究しているのはそこしかないというので行ったわけで、動機としては不純ですね(笑)。

———大学院では谷口先生の下で研究されたのですか?

ぼくが師事したのはアメリカ留学から帰ったばかりで助手(今の助教)となった斉藤隆先生(現・理化学研究所 生命医科学研究センター免疫シグナル研究チーム チームリーダー)です。斉藤先生は、谷口先生のところを出てドイツ、アメリカと留学して、T細胞受容体の再構築についての論文を発表して帰って来たところでした。斉藤先生の論文を読み、「ぼくはこれがやりたいんです」と谷口先生に直談判して、斉藤先生の下での研究が始まりました。

———大野先生が取り組んだのはどんな研究ですか?

T細胞受容体についての研究で、T細胞受容体にかかわる遺伝子のクローニングにも取り組みました。当時は、遺伝子の機能研究としてノックアウトマウス技術が実用化されたところでしたが、日本ではほとんどやられていませんでした。そこで、斉藤先生が留学していたドイツのケルン大学遺伝学研究所のクラウス・ラジウスキー教授の研究室に短期出張して、ノックアウトマウスの技術を習得したりしました。

———大学院生のころですか?

ドイツに行ったのは大学院を修了して千葉大医学部の助手になったばかりのころですね。それに、ドイツではもうひとつの出会いもあったんですよ。

———どんな出会いですか?

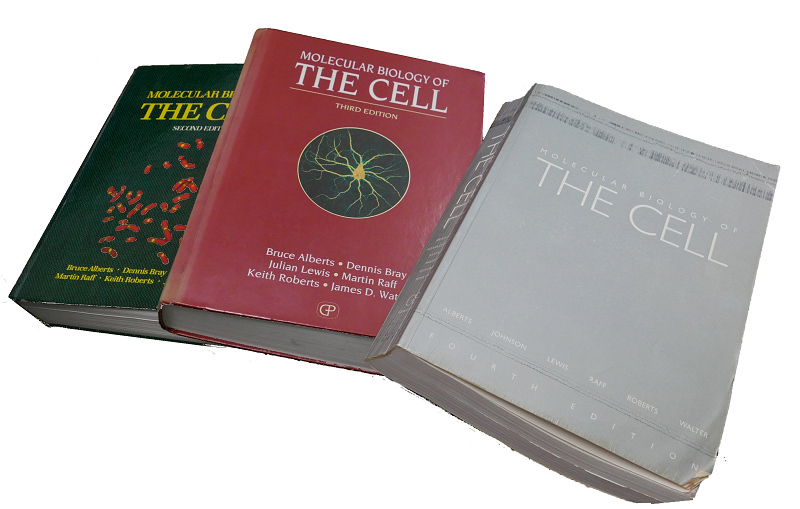

本との出会いです。『Molecular Biology of the Cell(日本語名「細胞の分子生物学」)』という1983年初版の分厚い本があって、これを読んで、細胞生物学をやらなければならないと強く思うようになりました。訳本が日本でも中村桂子、松原謙一 監訳で出ていて、この訳本もすごくいいんですけど、ぼくはドイツにいたので英語の勉強も兼ねてこの本を読みました。

愛読してきた『Molecular Biology of the Cell』

———その後、94年から3年間、アメリカの国立衛生研究所(NIH)に留学されましたが、どんな経緯からですか?

T細胞受容体について研究しているうちに、細胞生物学に興味を覚えたからです。T細胞受容体というのはジッと動かずに細胞表面にあるわけではなく、細胞内に取り込まれたりしているんですね。さらに、未熟なT細胞である胸腺細胞では、T細胞受容体はタンパク質としては成熟した細胞と同じぐらいある。しかしそのうち、細胞表面には20分の1ぐらいしか出てなくて、残りは細胞内にあるんです。そのメカニズムは何だろうと興味が出てきて、そのためには細胞生物学をやらなければいけないと留学を希望したのが、細胞生物学の研究に力を入れていたNIHのホアン・S・ボニファシーノ博士のラボでした。

———ボニファシーノ博士のことは以前からご存じだったんですか?

多田先生の弟子で今は千葉大の学長をしている中山俊憲(としのり)先生がNIH留学中にT細胞受容体でボニファシーノ博士と共同研究していたことがあり、ボニファシーノ博士がポスドクを募集していると知って問い合わせたところ、免疫はやってないが、それでもいいのなら来てもいい、というので留学しました。

———NIHではどんな研究を?

「エンドサイトーシス」と言って、細胞表面から細胞内に取り込む細胞内輸送に関する研究です。細胞内輸送にかかわる分子を同定でき、『サイエンス』誌に論文を発表して帰ってきました。

———NIH時代にご苦労されたことはありますか?

当時すでに結婚していて子どももいました。幸い妻がぼくより英語ができて車も運転できるので、とても助かりましたね。留学すると、役所での手続きとか小学校の転入手続きとか、いろんな手続きがあるじゃないですか。全部、妻におまかせで、おかげで研究に専念できました。

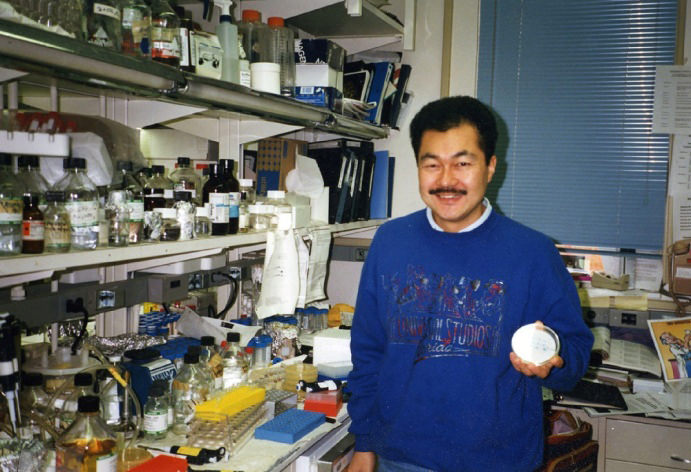

NIHのラボでプレートを手に(撮影:ボニファシーノ博士)