森下泰記念賞

第4回(2024年度)受賞者

特別対談

電子皮膚により

医工連携の可能性を広げ、

医療の発展に貢献する

第4回森下泰記念賞を受賞された染谷隆夫博士は、伸縮性エレクトロニクスと呼ばれる新技術で実現した「電子皮膚」を、医工連携・融合によって予防医療や診断への応用を進めている。その軌跡と医療の未来について高木俊明理事長と語り合っていただきました。

皮膚と一体化して生体情報を読み取る人にやさしいデバイスの誕生

高木:肌に直接貼りつけて、心電や呼吸、体温、脈拍などの計測に応用できる伸縮性エレクトロニクス「電子皮膚」。従来の常識を破る、やわらかくて人にやさしいフレキシブルデバイスですね。

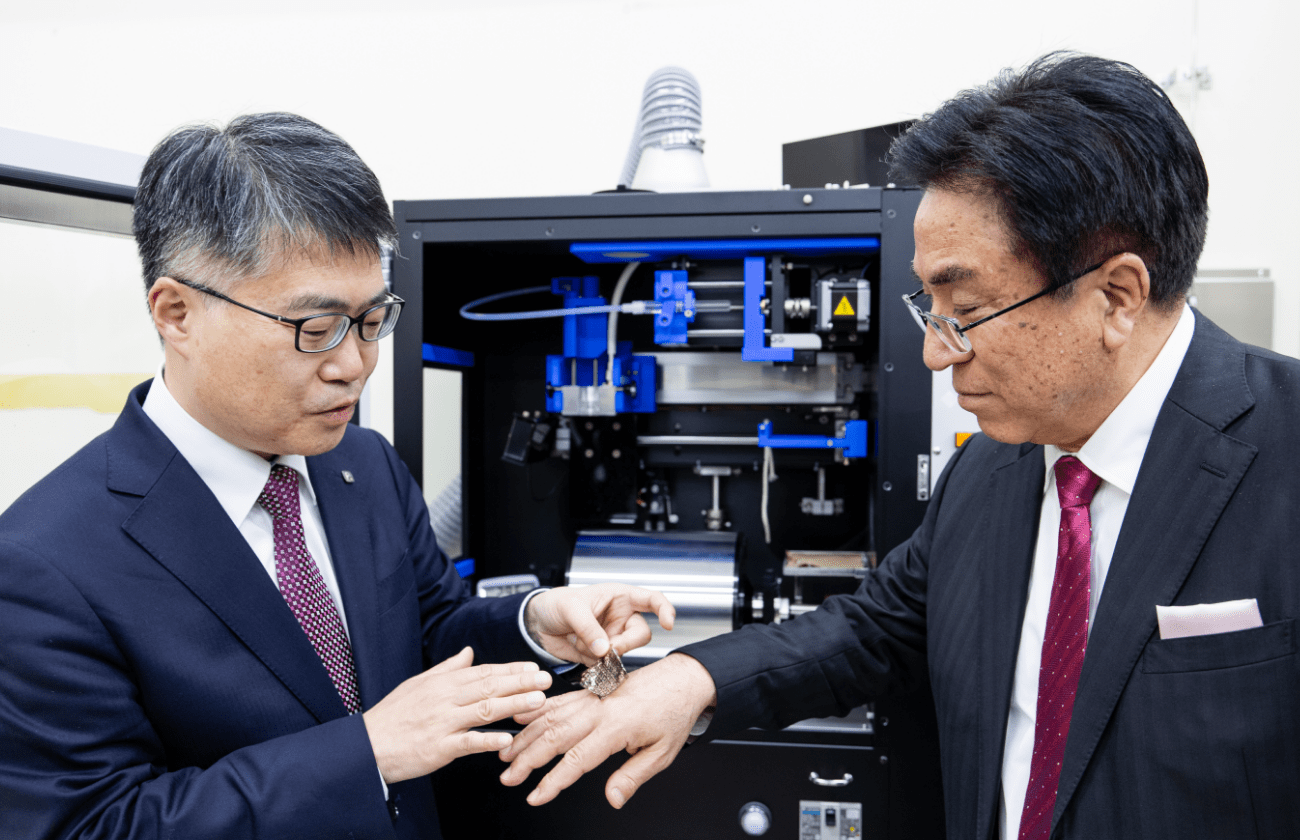

染谷:厚さは1マイクロメートル、キッチンラップの10分の1程度の薄さで羽毛よりも軽い、世界最薄・最軽量のデバイスです。しかも、145%まで伸縮する機能も兼ね備えています。 アコーディオン構造をもつ集積回路なので、関節などの可動部や曲面にぴったりと密着して、動きにも追従します。装着時の不快感や痛みはほとんどありません。しかも、くしゃくしゃにしても壊れない丈夫さもあるのです。

高木:たしかに貼りつけたことを忘れてしまいそうな薄くてやわらかい質感です。

染谷:唯一の弱点は通気性がないことでした。長時間貼りつけていると、皮膚の発汗作用が妨げられ、かぶれや炎症を起こすリスクがありました。そこで「ナノメッシュ電極」の開発に乗り出しました。人体にやさしいポリビニルアルコール(PVA)という水溶性のナノファイバーメッシュシートを基材とし、PVA上に金の薄膜を真空蒸着します。皮膚に貼りつけて、水で洗浄するとPVAは溶解し、金だけが皮膚上に残ります。その結果、ナノファイバーの形状を反映した金の多孔質電極が皮膚に貼りついた状態になり、皮膚呼吸が可能になったのです。慶應義塾大学医学部皮膚科学教室の天谷雅行教授と国際基準の炎症テストを行い、運動や入浴など日常生活を送りながら1週間過ごしても、皮膚炎症がおきず、電気的な信号品質も損なわれないことを確認しました。

高木:アクティブに動いたり、汗をかいたりしても、正確に生体計測できるセンシング技術を確立して、安全に生体に装着できるデバイスに進化させた。それにより、医療やヘルスケアにも幅広く応用できる一歩を踏み出したのですね。

医療の風景を変える伸縮性エレクトロデバイス

高木:世の中ではスマートウォッチのようなウエアラブル型の生体情報計測デバイスが登場していますが、つける部位や充電の必要性を考えると、計測できる情報は限られてきます。「電子皮膚」の登場によって、さまざまな生体情報を自在に計測できる時代がやってくるのでしょうか?

染谷:はい。すでに私たちは医工連携でさまざまな医療デバイスの開発を進めています。たとえば電子皮膚に有機発光ダイオードと有機光検出器を集積化し、患者さんの指に貼りつけて血中酸素飽和度を計測する「超薄型パルスオキシメーター」を実現しました。また、世界初の「郵送による3誘導のホルター心電図検査」も実用化しています。心電図検査では病院で検査技師などが電極を装着する作業が必要でしたが、患者さんの体に合った位置にセンサーを組み込んだ検査着を開発しました。患者さんは郵送されてきた検査着を着るだけで、自宅にいながら心電図検査が行えます。すでに保険適用され、200以上の病院で採用されています。私たちの技術の活用が進めば、医療の風景を変えることも可能だと考えています。

高木:入院患者さんは、心拍数や血圧を計測するさまざまな生体モニターにつながれることがあります。それが苦痛で、無意識に取り外してしまう患者さんも少なくないと聞きます。先生の技術を応用すれば、ワイヤレス計測との組み合わせで患者さんの負担を大きく軽減できますね。医療従事者の働き方の改善にもつながるでしょう。染谷先生は東京大学と理化学研究所に研究室をもたれていますが、どのような研究体制をとられているのでしょうか。

染谷:「伸縮性エレクトロニクスによる生体電子計測の実現」というテーマに向かって、東京大学では主にセンサー自体の技術、理化学研究所では主にセンサーのシステム化・電源技術の研究開発を同時進行しています。常時モニタリングを可能にするには、デバイスの駆動電力をどう確保するかという大きな課題があります。理化学研究所では、環境からエネルギーを得て充電する太陽電池の研究を進めており、有機薄膜太陽電池としては世界最高クラスとなる出力10ミリワットを実現しています。

高木:先生の研究に大きな可能性を感じるのは、継続的に途切れることなく生体情報を計測する技術をめざしていることです。健康なときから生体情報を常時モニタリングすれば、変調をきたしたときにいち早く医療の手を差し伸べることができる。未病の段階から予防やケアを講じることも可能になるのでしょうか?

染谷:健康状態の正確なデータが取れれば、あらゆる予防医療や早期発見に応用できる可能性が広がります。目標は、健康寿命の延伸に貢献することです。人は健康が失われたとき、初めて健康の有り難さに気づくことが多いのではないかと思います。つけていることすら忘れてしまう、人にやさしいデバイスで健康状態を常にモニタリングできれば、明らかな症状が出る前に注意喚起して、軌道修正を図ることができるはずです。

高木:寝不足が続いている、昨日は飲みすぎてしまったなというときに、そっと教えてくれるデバイスというわけですね。

染谷:その自覚こそ、大切なのです。私たちは体にいいことは知っています。腹八分目、運動、良質な睡眠ーーわかっているけれど、つい忘れたり、後回しになってしまったりすることがある。生活習慣を可視化し、ときには励まし、行動変容を促してくれる。そんな人に寄り添うエレクトロニクスを実現したいと考えています。

高木:お医者さんに「ちゃんとお薬を飲んでいますか」「運動をしていますか」と聞かれたとき、ごまかしてもデータが物語る時代がくるかもしれませんね。そこから患者さんに合う最適な治療に結びつけることもできます。健康な人が病気になり、手術を受けて健康を取り戻す。あるいは治療しながら、病気とつき合っていく。やがて、老化で体の機能が少しずつ衰えていく。伸縮性エレクトロニクスは、さまざまな健康状態にある私たちに常に伴走し、健康へ導く手助けをしてくれる。まさに医療の理想に貢献するものですね。

皮膚との親和性が高いフレキシブルな「電子皮膚」

医療課題を解決に導く医工連携・融合から始まるオープンイノベーション

高木:本日、染谷先生とお話しして、伸縮性エレクトロニクスは、健康長寿の延伸や医療課題の解決に大きな希望となることを、あらためて確信しました。

染谷:私たちの伸縮性エレクトロニクスは実用化の端緒に立ったばかりです。このたびテルモ生命科学振興財団から、医工連携・融合領域で権威ある「森下泰記念賞」を受賞できたことで、さらなる社会実装に向けて研究開発を前進させるという決意を新たにしました。

高木:今回の表彰は、医学・工学分野で活躍する第一人者の先生方により、今後の医療を革新する技術として評価を受け選出されました。その革新的なイノベーションを実現し続ける染谷先生の発想力はどこから来るのでしょうか。

染谷:私のもとに集まる研究者たちの専門の多様性にあると考えています。私の研究室には、半導体、有機材料、化学、医学などさまざまな分野の研究者がいます。専門が異なる難しさもあるのですが、一方で「なぜ?」「何のために?」という本質的な議論が飛び交うことで、常識や限界を超えた発想が生まれるのです。私自身も異分野との邂逅を楽しんでいます。

高木:医工連携・融合に不可欠なオープンイノベーションを実現できる研究環境ですね。

染谷:今後は、伸縮性エレクトロニクスの社会実装に向けて、ユーザビリティ、信頼性、コストにも注目しながら、あらゆる面で技術を磨き抜いていきます。そのために、私たちも医療現場に入って医療従事者の皆さんの困りごとや思いを聞き、医療機器や製薬メーカーなど産業界と連携しながら、医療課題を解決する力になりたいと考えています。

高木:医工連携・融合の先に広がる、医療の未来の可能性が見えてきました。私たちテルモ生命科学振興財団としましても、今後も染谷先生のような高い志を持って医療課題の解決をめざす研究を支援しつづけ、日本の医療の発展に貢献していきたいと思います。

(2025年4月対談)