中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第25回

「しっぽ学」の水先案内人に聞く

しっぽの不思議

第1章 しっぽ学入門

1-1 しっぽの定義

- 東島

- では、早速始めましょう。皆さんは「しっぽ」と聞いて、どんな生物を思い浮かべますか?

- 鈴木

- ネコ。

- 福尾

- イヌ。

- 齋藤

- キツネ。

- 布目

- ネコ。

- 東島

- 挙げてくれた動物はどれも脊椎動物ですね。私はいつも「脊椎動物のしっぽとは何か」から話をスタートしています。では、どのようなものをしっぽと呼ぶかというと、大事な条件が3つあります。それが、①どこに生えているか、②中に何が入っているか、③どんな形をしているかです。

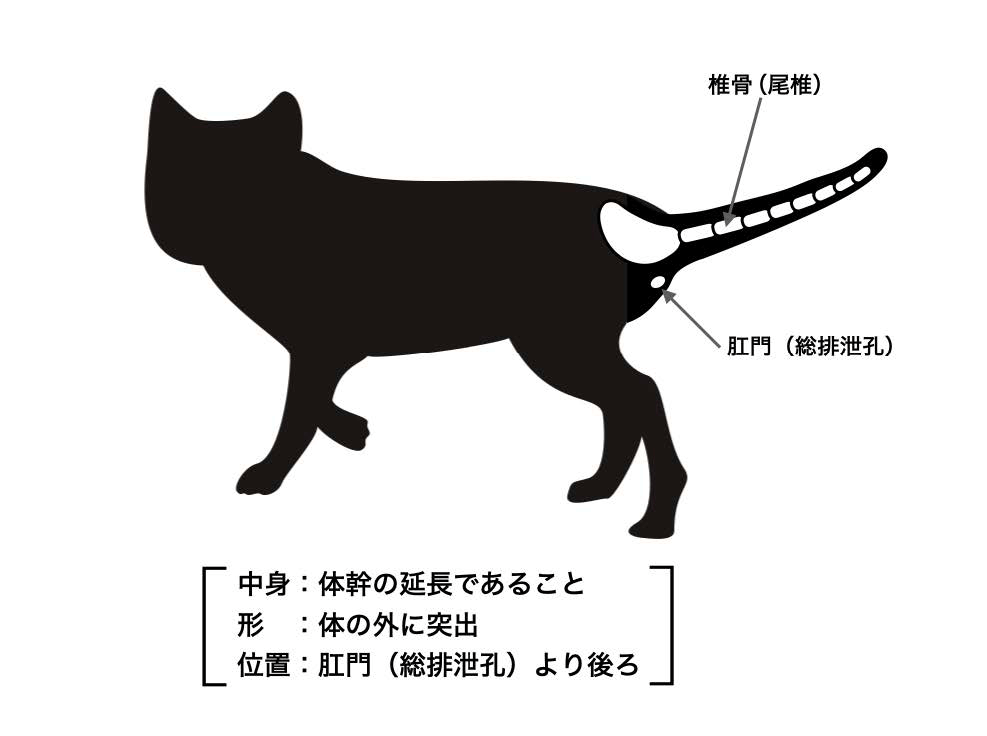

- まず、どこに生えているか。総排泄孔(肛門)の後ろ側に生えているものをしっぽといいます。次に中身ですが、しっぽは特別なものではなく、基本的に胴体の延長部分なので、真ん中には骨(椎骨:ついこつ)が入っていて、その周りにしっぽを動かすための筋肉がついています。そして、「しっぽの形って何?」というと、シンプルに体の外に出っ張っていること。脊椎動物では、この3つを満たして初めてしっぽと呼ぶことができます。つまり、肛門より後ろにあって、中に骨があり、出っ張っているもの、それがしっぽです。

『しっぽ学』より引用・改変

- ヒトはしっぽがない生き物です。でも、私がすごく不思議に思うのは、自分には生えていないにもかかわらず、漫画やコスプレ、もっとさかのぼると神話や民話にしっぽの話がたくさん出てくることです。皆さん、「猿の尾はなぜ短い」という日本の昔話を聞いたことがありますか? 最近は知らない人も多いようですが、それと全く同じオチの「クマのしっぽはなぜ短い」「キツネのしっぽはなぜ短い」という話が世界中にあります。そういった古い時代の話だけでなく、最近の映画や漫画にもどんどん引き継がれているのが、さらに面白いですね。

しっぽ学のロゴ

- 私は、自分たち「ひと」のことを3種類の書き方で表現しています。日本語はすごく便利で、カタカナ・平仮名・漢字のどれを使うかによって、何を表しているかが少しずつ違ってきます。まず、一般的にカタカナで生物の名前を書くときは、それは「◯◯◯という生き物」という意味になります。だから「ヒト」と書けば、ヒトという生き物、Homo sapiensという意味です。

- 一方、今の私たちがもつ人間らしいものの考え方や捉え方のことは、漢字の「人」で表しています。生物としてのヒトにしっぽは生えていない。けれど、人間らしいものの考え方をする「人」は、そんななくしたしっぽにこだわり、神話や民話、 漫画にたびたびしっぽを登場させます。こうした生物としての「ヒト」と人間性に関する「人」、その両方を併せもつのが、私たち「ひと」だと考えます。しっぽから「ひと」を知ろうというのが、私が行っているしっぽ学(Shippology)なのです。

- それでは、まず生物学的なしっぽの話をします。人間にしっぽはないのですが、他の脊椎動物はいろいろなしっぽを、さまざまな用途に使います。例えば、ワオキツネザル。しっぽの長さは60cmくらいです。ワオキツネザルは体温調節が得意でないので、寒いときに自分のふわふわのしっぽを体に巻きつけて暖を取ります。あとは、異性へのアピールにも使う。オスには手首の内側に臭いの出る臭腺があり、そこでこすったしっぽをふわりとゆらすと、香水のように香り立つ。それで求愛するといった使い方もします。

- それ以外にも、運動やコミュニケーションなど、多くの脊椎動物がいろいろな用途にしっぽを使います。ですから、しっぽの形を見れば、その生物がどういう環境でどんな風に暮らしてきたか、どんな先祖から進化してきたのかなどを知ることができるのです。

- ワオキツネザル以外にも、サルの仲間ではしっぽの形、特に長さは実にさまざまです。しっぽは、私たちヒトがどう進化してきたのか、どうやってヒトの体になったのかを考える上で、とても大切です。

しっぽを体に巻くワオキツネザル(東島撮影)

1-2 ヒトはいつ「しっぽ」をなくした?

- 東島

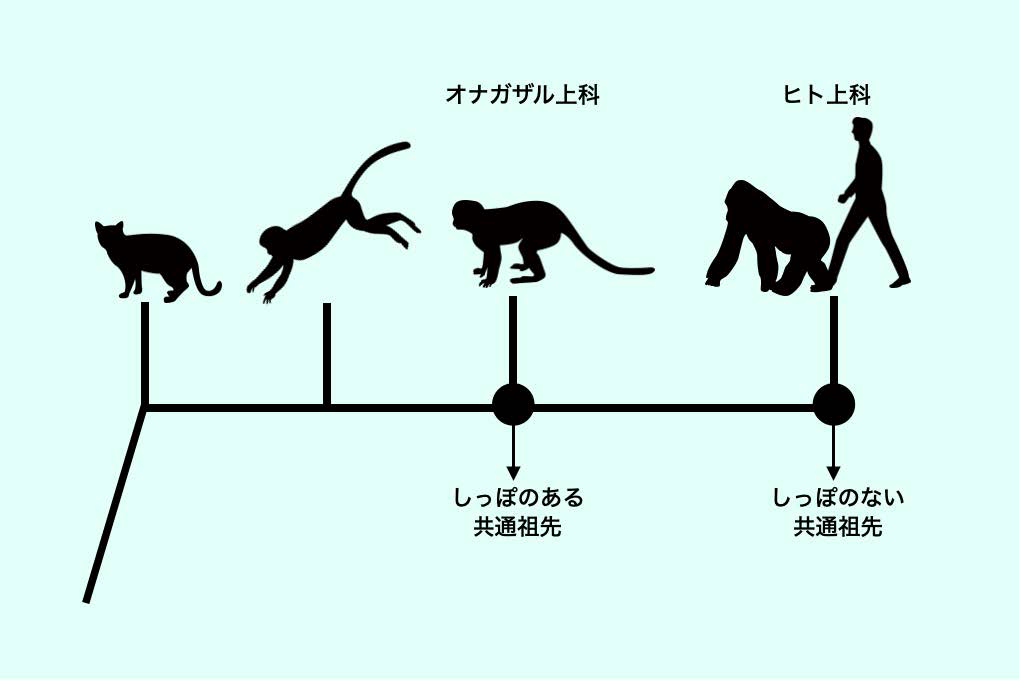

- では、ヒトのしっぽは進化の過程でいつなくなったのか……、実はそれが分かっていません。この図は、進化の道のりを非常に簡単に描いたものです。

『しっぽ学』より引用・改変

- ヒトへと至る進化の道のりでは、しっぽのある共通祖先の化石と、しっぽのない共通祖先の化石が見つかっています。しっぽのない祖先の化石は、ナチョラピテクスといって京大の調査隊が発見したものです。

私たちヒトを含む類人猿、正確にはヒト上科というグループの共通の祖先だと考えられている生物ですが、この段階で既にしっぽは完全になくなってしまっています。

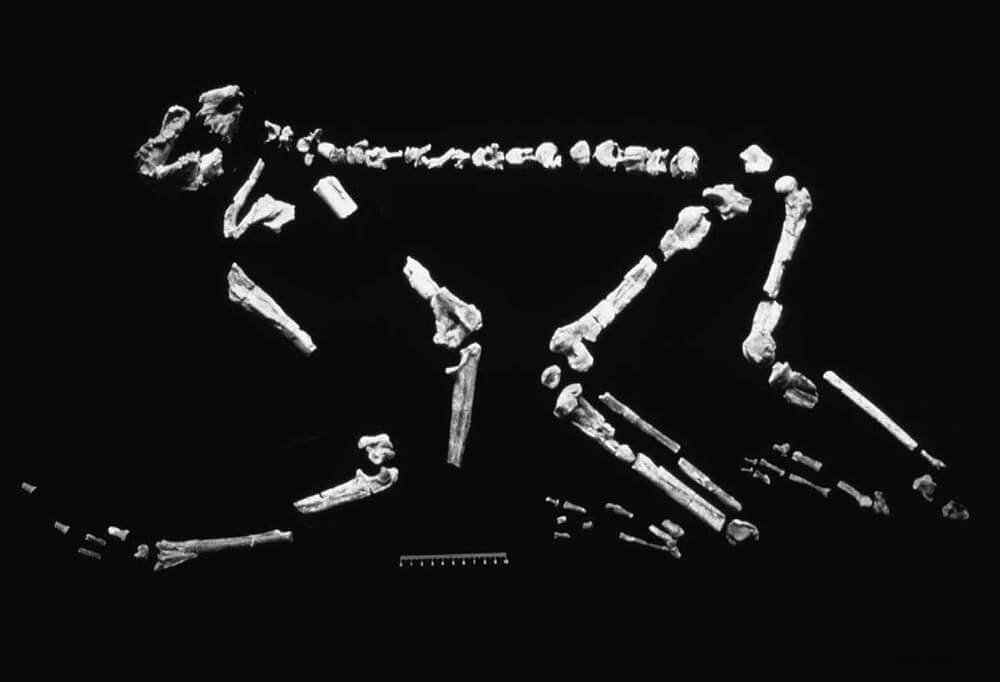

Ishida et al. (2004) より引用

ナチョラピテクスの化石

- けれども、2つの化石の間に当たるもの、つまりしっぽが短くなっている途中の化石は一切見つかっていません。そのため、ヒトがいつ・どんな風にしっぽをなくしたのかは分かっていないのです。

- しっぽがいつ、どのようになくなったのか。これまでいろいろな仮説が唱えられてきました。今生きているヒト上科はすべてぶら下がる運動に適応している生き物なので、「ぶら下がって動くことで、しっぽでバランスを取る必要がなくなり退化したのではないか」という説もありましたが、この仮説は今、完全に否定されています。なぜかというと、 2000年代初めにナチョラピテクスの化石が発見され、彼らが4本の手足で枝をしっかり握り、木の上を歩いていた先祖だったと分かったからです。ヒト上科がぶら下がるようになったのはもっと後で、しっぽがなくなる理由とは関係がないことが分かりました。

- ちまたからは「二足歩行をしたからではないか」「地上に適応したからではないか」という説が聞こえてくることもありますが、これらも誤りです。ナチュラピテクスは木の上を四足歩行していたのに、しっぽがありません。しっぽをなくしたのは、ヒトが二足歩行を始めるよりも、もっともっと古い段階です。

- そして現在、一部の研究者が唱えている仮説の中には「ゆっくり動いたから」というのもあります。「木の上をものすごくゆっくり歩いていて、しっぽでバランスを取らなかった。だから、しっぽがいらなくなったのではないか」というような説です。ですが、これには積極的にそうだという証拠も、違うという証拠も今はありません。

現在も、ヒトの進化の道のりを解き明かそうと日本や世界各地の研究機関がアフリカ大陸での化石発掘調査を続けています。ですから、これからの研究成果によっては、この仮説が肯定されたり否定されたりする可能性は十分にあります。