中高校生が第一線の研究者を訪問

「これから研究の話をしよう」

第25回

「しっぽ学」の水先案内人に聞く

しっぽの不思議

第2章

しっぽ学の取り組み①

ー生物学的アプローチー

2-1 第1の視点「進化」

- 東島

- 私は、ヒトがどのようにしっぽをなくしたのか生物学的に解明したいと思い、2つの観点から研究しています。一つは進化で、世代を重ねて生物の形が変化した過程のこと。もう一つは発生で、一個体の体ができるまでに変化した過程のことです。

- まず、進化を研究するために使ったのが、しっぽの付け根にある仙骨という骨です。この仙骨が胴体としっぽをつないでいます。皆さんに見てもらおうと思い、持ってきました。

- 浅見

教諭 - これは本物ですか?

- 東島

- はい、私が標本にしたタイワンザルの仙骨です。この仙骨の後ろにたくさんの尾椎(びつい)と呼ばれる椎骨が付いています。尾椎は、しっぽの根元と先の方の部分では形が違います。

タイワンザル photo:konatu / PIXTA(ピクスタ)

タイワンザルの仙骨の標本

- 基本的に仙骨も尾椎も出っ張っているところやへこんでいるところには意味があり、筋肉や靭帯がつく足場となっています。例えば、背中側と腹側にはしっぽを上げたり下げたり、左右に振る筋肉がついています。骨の形からどういう筋肉がどうついていたか、その関係性が分かれば生きていた時のしっぽの動きや働きが復元できます。こうした情報は、いつか化石が見つかったとき、そこからいろいろな情報を復元するのに役立ちます。そういうわけで、私は今生きているしっぽの長さがいろいろなサルの骨や筋肉の形を調べる研究を最初に行いました。

- 仙骨はサルの中でも形が結構違います。形の違いと強い関係があるのが、生前の持ち主のしっぽの長さです。例えば、仙骨のしっぽ側の突起の長さなどが大きく違うのですが、こういう形からしっぽの長さを推定できることが分かりました。それ以外にも、仙骨の形からどんなグループのサルなのかという系統的な情報を得られることも分かっています。

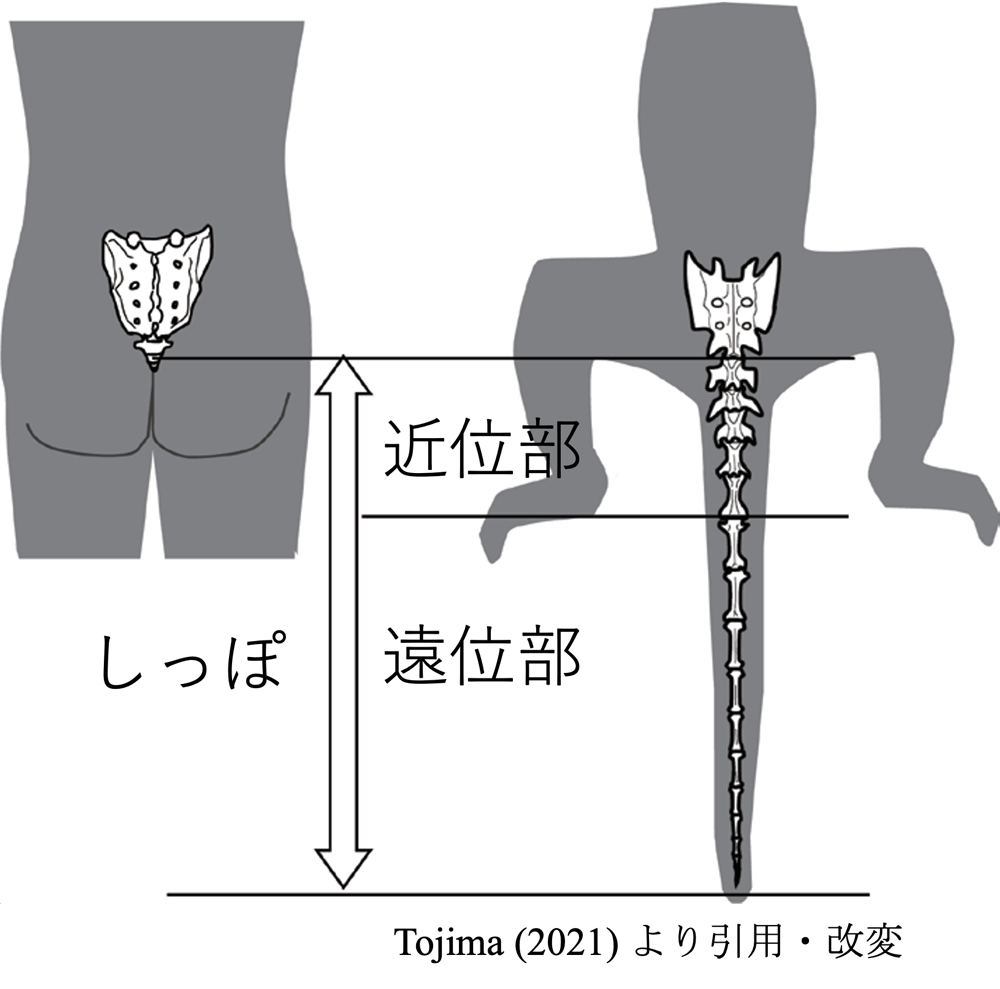

近位部と遠位部とでは尾椎の形が違う

2-2 第2の視点「発生」

- 東島

- 化石が見つかっていない以上、形態学や解剖学だけでは、ヒトがどのように・なぜしっぽをなくしたのかを直接的に解明することが難しいのも事実です。そこで、次に私が着手したのが発生の研究でした。進化と発生は、中学や高校の生物では別物のような扱いですが、実は密接な関係があります。

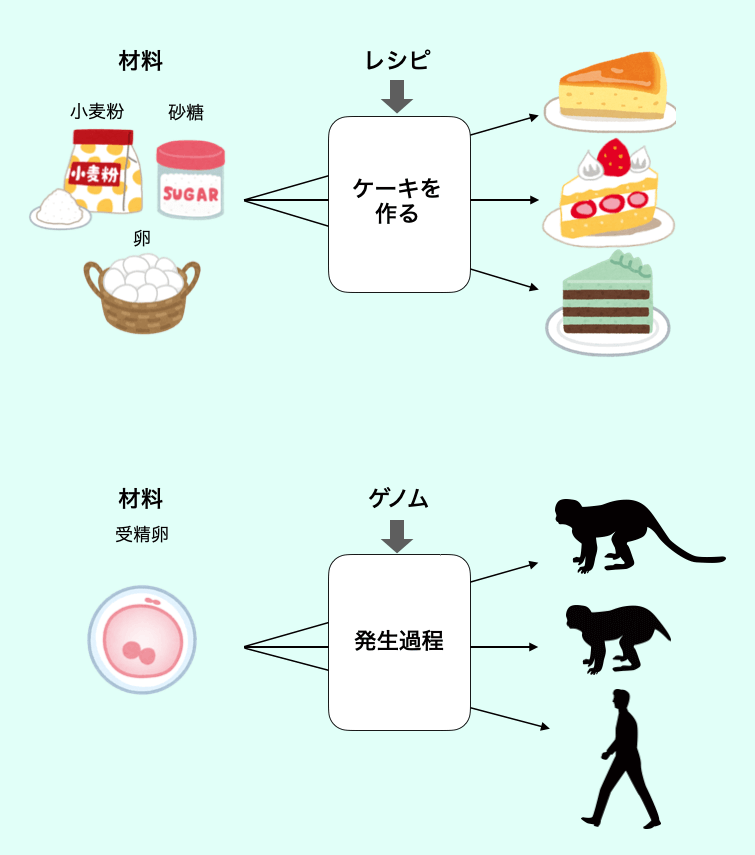

- そのたとえとして、私はよくケーキの話をします。世の中にはいろいろな種類のケーキがありますが、その基本的な材料は同じ。では、なぜ違うケーキができるのかというと、作り方が違うからです。ケーキの作り方はレシピに書いてあるのですが、これと全く同じことが生物にもいえます。

- 世の中にはいろいろな形の生物がいますが、その基本的な材料は1個の受精卵です。ケーキよりよほどシンプルですね。卵1個からなぜこんなにいろいろな形ができるのか? それは、作り方が違うからです。生物では、この作り方に当たるのが「発生」と呼ばれるものです。

では、その作り方はどこに書いてあるのか? ケーキでいうレシピが、生き物だとゲノムになるわけですね。言い換えれば、発生の過程に起きた変化の積み重ねが進化ということになる。ですから、私はヒトの進化を解き明かすために発生に着目したわけです。

『しっぽ学』より引用・改変

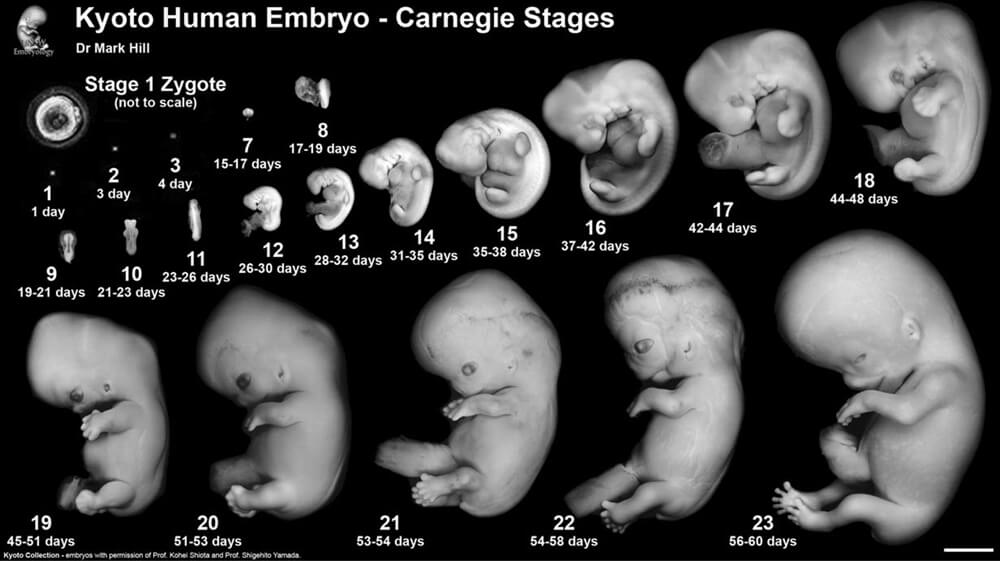

- それでは、ここで私たちヒトの発生過程についてお話ししたいと思います。ヒトは約40週で生まれてくるといわれていますが、ヒトらしい体の形が作られるのは、その前半のおよそ10週間です。この段階にある状態を「胚(はい)」と呼びます。胎児と呼ばれるようになるのは、その後の段階です。

Hill (2018) より引用

ヒトの発生過程。ヒトらしい形に近づくと、当初あったしっぽは消えていく

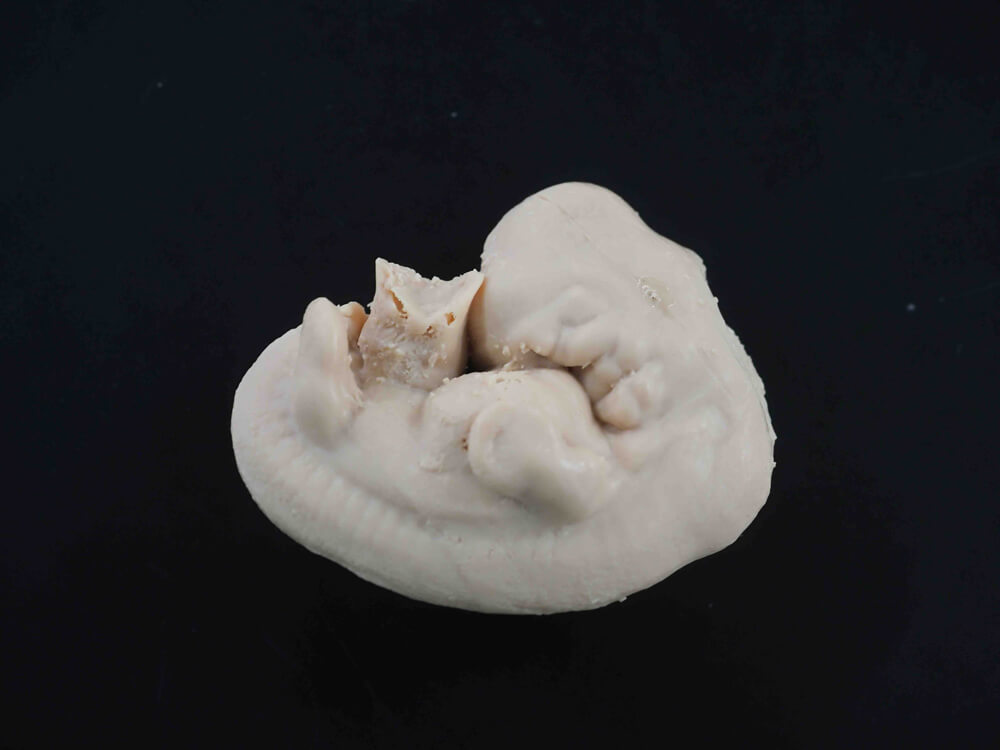

- 今日はここに、妊娠およそ7週目のヒト胚模型を持ってきました。実際の80倍のサイズです。

さて、将来足になる部分の間に、何があるか分かりますか? そう、この段階のヒトにはしっぽが生えています。私たちには今はしっぽがないけれど、人生では誰しも必ずしっぽが生えていた時期があるのです。

ヒト胚の模型

- それでは今から、せっかく一度はあったのになくしてしまったこのしっぽの話をします。

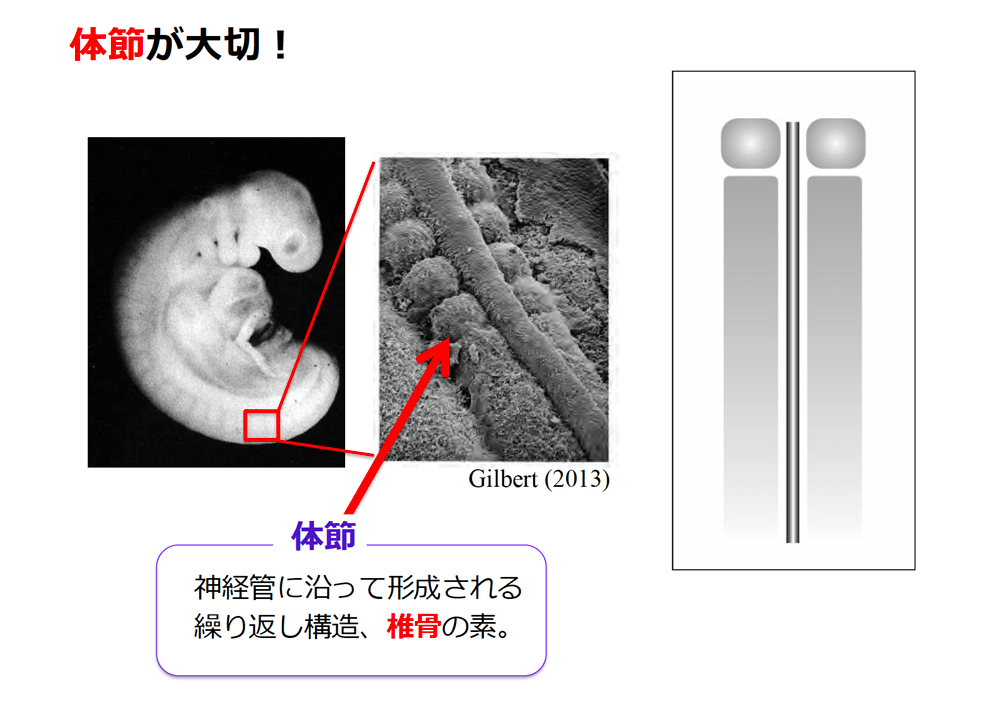

2-3 「体節」という構造に注目

- 東島

- これまでの医学や生物の分野では、ヒトは生まれる前にしっぽが生えている時期があるということ自体は知られていたものの、なぜしっぽが消えるのかは分かっていませんでした。でも、私はなぜ消えるのかが気になりました。そこで注目したのが「体節(たいせつ)」という構造です。体節は将来のいわゆる背骨、椎骨をつくる材料です。将来、脊髄(せきずい)となる神経管の左右に一対ずつできていきます。一度できたしっぽが短くなるということは、この体節の数が変わるのではないかと考えました。

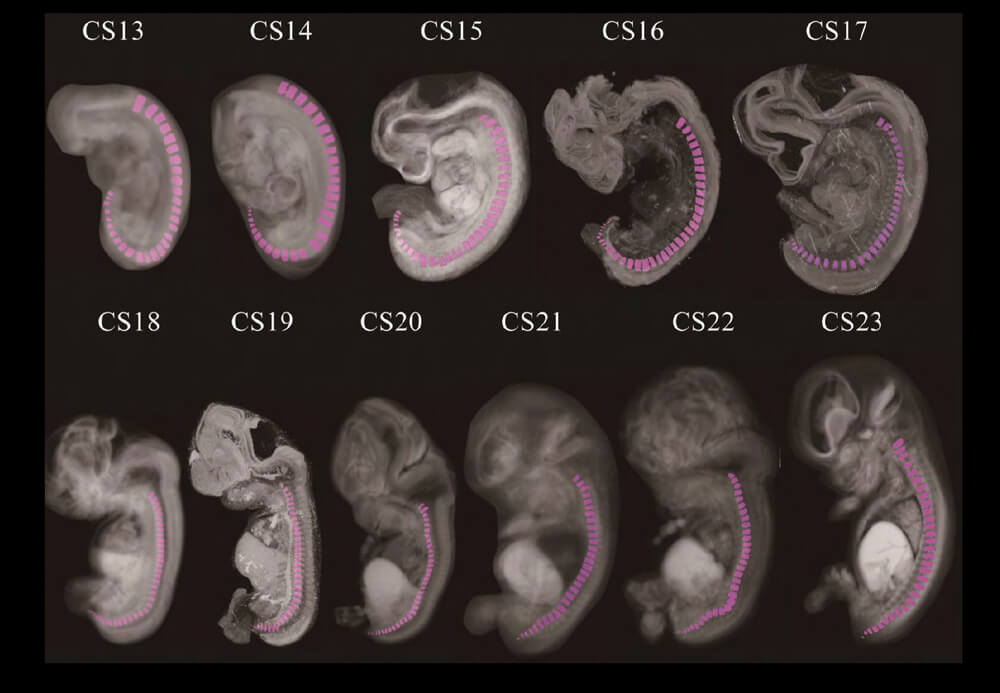

- そもそも、体節は胚の体の中に何個あるのでしょうか? これを数えようと思ったのですが、胚の体は不透明ですし体節は小さくて、よく見えません。そこでまず、体の中にある体節をすべて可視化する方法を考えました。その方法を使うと、こんな風に胚の体の中に体節が何個あるのか見えてきます。そうやって、発生段階の異なる胚において、しっぽ部分の体節の数がどうなっているのかを数えました。

Tojima et al. (2018) より引用

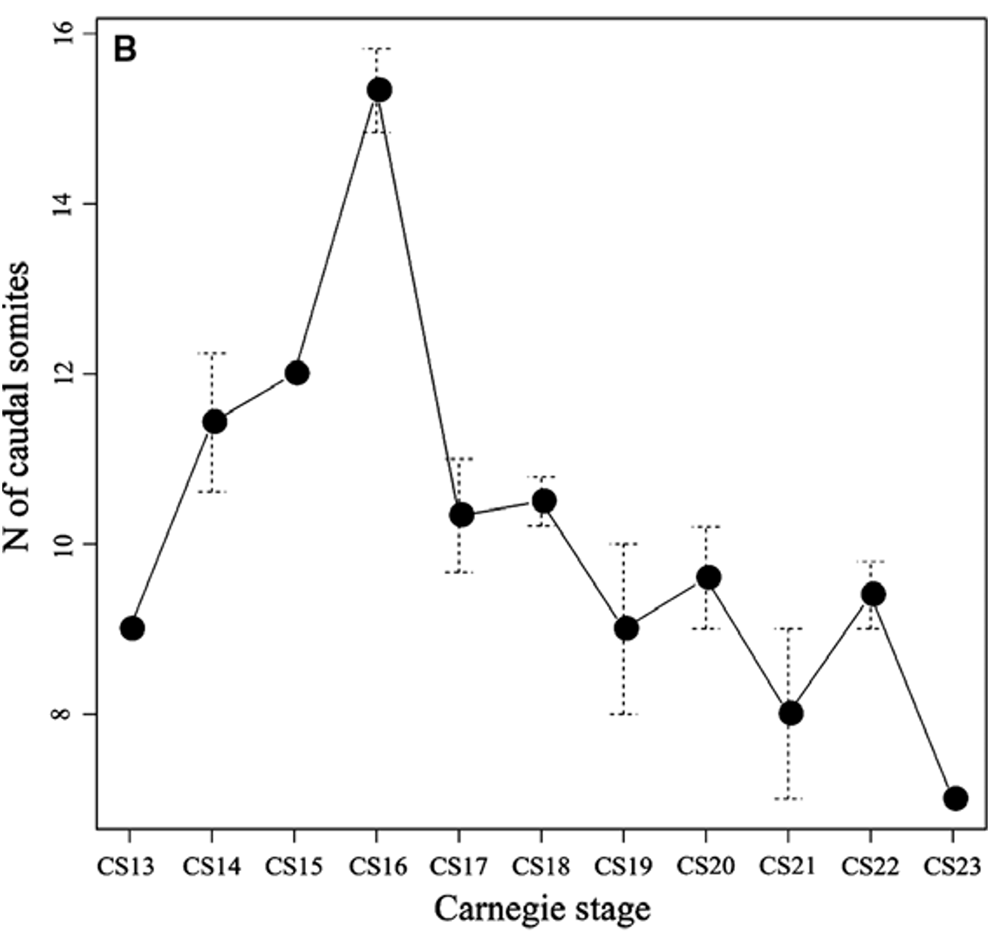

- その結果がこちら。これは論文のグラフですが、横軸が発生段階で、縦軸がしっぽ部分の体節の数を表しています。最初は体の軸がどんどん伸長するので、しっぽもぐんぐん伸びていきます。ある時、このグラフでいうとCS(Carnegie Stage※)16の段階で、しっぽが最長になります。見てほしいのはその直後で、たった1ステージ後にグラフがガクンと右肩下がりになりました。

この研究により、一度できたヒトのしっぽが短くなるのは、発生段階のたった1ステージの間(この場合、日数にするとおよそ2日間)にしっぽ部分の体節が5個分、一気に消え去ってしまうからだと分かりました。これは結構ダイナミックなことですよね。私は、この現象を「尾部退縮(びぶたいしゅく)」と名付けました。

Tojima et al. (2018) より引用

- ※Carnegie Stage(カーネギーステージ):ヒト胚の発生を23段階に定義した指標。

- 「尾部退縮」の発見は、発生生物学の分野で結構大事な知見だと思っています。なぜかというと、これまでの研究では、しっぽの長さというものは体軸の伸長がいつ止まるのかという停止のタイミングで決まると考えられてきたからです。もちろん、それは間違っていません。けれども、私は少なくともヒトの場合は、後ろに作ったものを縮める、引っ込めるという全く別のイベントがあることを見つけたわけです。今は、なぜしっぽが縮むのかという仕組みを知るために実験をしているところです。

- ここまでは、「私たちはどのように生物学的にヒトになったのか」を、進化と発生という2つの視点から考えているという研究内容の紹介でした。